MP Board 12th Biology Reproductive Health : NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार, यहाँ कक्षा 12 जीव विज्ञान के छात्रों के लिए “अध्याय 3: जनन स्वास्थ्य” (MP Board 12th Biology Reproductive Health) पर विस्तृत, परीक्षा-उपयोगी नोट्स हिंदी में दिए गए हैं। यह नोट्स प्रत्येक उपखंड को स्पष्ट रूप से समझाते हैं।

अध्याय 3: जनन स्वास्थ्य (Reproductive Health)

परिचय: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, जनन स्वास्थ्य का अर्थ केवल जनन अंगों का रोग-मुक्त होना नहीं है, बल्कि जनन के सभी पहलुओं (शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक) का पूर्ण कल्याण है। यह अध्याय जनन स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं, नीतियों, गर्भनिरोधक उपायों, यौन संचारित रोगों और बंध्यता पर केंद्रित है।

3.1 जनन स्वास्थ्य – समस्याएँ और कार्यनीतियाँ

भारत दुनिया का पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। ‘परिवार नियोजन’ 1951 में शुरू हुआ, और वर्तमान में इसे व्यापक रूप से ‘जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएँ (RCH)’ कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है।

जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ:

- जनसंख्या वृद्धि: तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी चुनौती है।

- यौन शिक्षा का अभाव: किशोरावस्था में यौन अंगों, सुरक्षित यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों (STD) और गर्भनिरोधक विधियों के बारे में जानकारी की कमी।

- यौन संबंधी अपराध: यौन दुर्व्यवहार और यौन अपराधों की समस्या।

- मातृ एवं शिशु मृत्यु दर: उच्च मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR)।

- गर्भनिरोधक विधियों तक पहुँच का अभाव: जानकारी और पहुँच की कमी।

- अनचाही सगर्भता (Unwanted Pregnancy): इसके कारण गर्भपात की दर में वृद्धि।

- यौन संचारित रोग (STD): एसटीडी के बारे में जागरूकता और उपचार की कमी।

- बंध्यता (Infertility): बंध्यता के मामलों में वृद्धि और उपचार की उपलब्धता।

जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य और कार्यनीतियाँ:

- जनसंख्या स्थिरीकरण: विभिन्न गर्भनिरोधक उपायों को बढ़ावा देना।

- यौन शिक्षा: विद्यालयों में यौन शिक्षा अनिवार्य करना, जिससे किशोरों को यौन संबंधी सही जानकारी मिले। इसमें यौन अंगों, किशोरावस्था परिवर्तनों, सुरक्षित यौन संबंध, एसटीडी और गर्भनिरोधक विधियों की जानकारी शामिल है।

- जागरूकता फैलाना: दूरदर्शन, रेडियो, प्रिंट मीडिया और सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के माध्यम से जनन स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना।

- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार: गर्भवती महिलाओं और बच्चों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना, जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके।

- गर्भनिरोधक तक पहुँच: विभिन्न प्रकार के गर्भनिरोधक उपायों को सुलभ और किफायती बनाना।

- एसटीडी और बंध्यता का उपचार: यौन संचारित रोगों और बंध्यता के लिए बेहतर निदान, उपचार और परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराना।

- यौन अपराधों पर नियंत्रण: यौन अपराधों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और कानूनी प्रावधानों को मजबूत करना।

- कन्या भ्रूण हत्या पर रोक: ‘एमनियोसेंटेसिस’ (Amniocentesis) के दुरुपयोग को रोकना, जो लिंग निर्धारण के लिए किया जाता है। लिंग निर्धारण परीक्षणों पर कानूनी प्रतिबंध लगाना।

3.2 जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण

जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion): इक्कीसवीं सदी में मानव जनसंख्या में तेजी से हुई वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं।

जनसंख्या विस्फोट के कारण:

- स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार: बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता और पोषण के कारण मृत्यु दर में कमी आई है (जैसे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर)।

- जनन आयु वर्ग में वृद्धि: जनन योग्य आयु वर्ग के लोगों की संख्या में वृद्धि।

- निरक्षरता: शिक्षा की कमी के कारण छोटे परिवार के महत्व की समझ का अभाव।

- धार्मिक और सामाजिक कारण: कुछ सामाजिक और धार्मिक मान्यताएँ जन्म नियंत्रण में बाधा डालती हैं।

जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम:

- संसाधनों पर दबाव: भोजन, पानी, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी।

- बेरोजगारी: बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा न होना।

- गरीबी: जीवन स्तर में गिरावट।

- पर्यावरणीय समस्याएँ: प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन।

जनसंख्या नियंत्रण के उपाय (जन्म नियंत्रण / Birth Control):

जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को गर्भनिरोधक विधियाँ (Contraceptive Methods) कहते हैं। एक आदर्श गर्भनिरोधक विधि की विशेषताएँ:

- उपयोगकर्ता के लिए सहज उपलब्ध।

- प्रभावी और सुरक्षित।

- कम या कोई दुष्प्रभाव नहीं।

- यौन इच्छा या यौन क्रिया में कोई बाधा न डाले।

गर्भनिरोधक विधियाँ दो मुख्य प्रकार की होती हैं: अस्थायी विधियाँ और स्थायी विधियाँ (बंध्यकरण)।

A. अस्थायी विधियाँ:

ये विधियाँ अस्थायी रूप से गर्भधारण को रोकती हैं और इन्हें बंद करने पर जनन क्षमता वापस आ जाती है।

- प्राकृतिक/परंपरागत विधियाँ: ये निषेचन की संभावनाओं से बचने के सिद्धांत पर काम करती हैं।

- आवधिक संयम (Periodic Abstinence): मासिक धर्म चक्र के 10वें से 17वें दिन तक यौन संबंध बनाने से बचना, क्योंकि इस दौरान अंडोत्सर्ग होता है और निषेचन की संभावना सबसे अधिक होती है।

- बाह्य स्खलन (Coitus Interruptus/Withdrawal): पुरुष साथी वीर्य स्खलन से ठीक पहले शिश्न को योनि से बाहर निकाल लेता है। इसकी विफलता दर उच्च है।

- स्तनपान अनार्तव (Lactational Amenorrhea): शिशु के जन्म के बाद (6 महीने तक) यदि माता शिशु को पूर्ण स्तनपान कराती है, तो अंडोत्सर्ग नहीं होता और सगर्भता की संभावना कम होती है। इसकी भी विफलता दर उच्च है।

- अवरोधक विधियाँ (Barrier Methods): ये शुक्राणु और अंडाणु को भौतिक रूप से मिलने से रोकते हैं।

- कंडोम (Condoms): रबर या लेटेक्स से बने पतले आवरण, जिन्हें मैथुन से पहले शिश्न या योनि पर पहना जाता है। यह एसटीडी से भी बचाव करता है।

- डायाफ्राम (Diaphragms), गर्भाशय ग्रीवा टोप (Cervical Caps) और वॉल्ट (Vaults): ये रबर से बने होते हैं जिन्हें मैथुन से पहले योनि या गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाया जाता है। इन्हें बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर शुक्राणुनाशक क्रीम या जेली के साथ उपयोग किए जाते हैं।

- अंतर्गर्भाशयी युक्तियाँ (Intrauterine Devices – IUDs): ये डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्स द्वारा गर्भाशय में लगाई जाती हैं।

- गैर-औषधीय IUDs: जैसे लिप्स लूप (Lippes Loop)।

- ताम्र मोचक IUDs (Copper Releasing IUDs): जैसे CuT, Cu7, मल्टीलोड 375। ये गर्भाशय में कॉपर आयन मुक्त करते हैं, जो शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करते हैं।

- हार्मोन मोचक IUDs (Hormone Releasing IUDs): जैसे प्रोजेस्टासर्ट (Progestasert), LNG-20। ये गर्भाशय को अंतर्रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं और गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं के लिए प्रतिकूल बनाते हैं।

- मौखिक गर्भनिरोधक (Oral Contraceptives – Pills): ये गोलियाँ होती हैं जिनमें या तो प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टोजन-एस्ट्रोजन संयोजन होता है।

- कार्यविधि: ये अंडोत्सर्ग को रोकती हैं, अंतर्रोपण के लिए गर्भाशय अंतःस्तर को अनुपयुक्त बनाती हैं, और गर्भाशय ग्रीवा श्लेष्मा को शुक्राणुओं के लिए प्रतिकूल बनाती हैं।

- उपयोग: लगातार 21 दिनों तक ली जाती हैं, फिर 7 दिन का अंतराल होता है (जिसमें मासिक धर्म होता है), और फिर नया पैक शुरू होता है।

- ‘सहेली’: एक नई मौखिक गर्भनिरोधक गोली है, जो एक गैर-स्टेरॉयडल तैयारी है। यह साप्ताहिक ली जाती है और इसके दुष्प्रभाव कम होते हैं।

- सुई (Injectables) और अंतरोपण (Implants):

- प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टोजन-एस्ट्रोजन का संयोजन त्वचा के नीचे इंजेक्ट किया जा सकता है या इंप्लांट के रूप में लगाया जा सकता है। इनकी क्रियाविधि गोली के समान होती है और ये लंबे समय तक प्रभावी रहते हैं।

- आपातकालीन गर्भनिरोधक (Emergency Contraceptives):

- ये असुरक्षित यौन संबंध या गर्भनिरोधक विधि के विफल होने के 72 घंटे के भीतर उपयोग किए जाते हैं। इनमें प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टोजन-एस्ट्रोजन का संयोजन या IUDs का उपयोग शामिल है। ये अंडोत्सर्ग, निषेचन और अंतर्रोपण को रोकते हैं।

B. स्थायी विधियाँ (बंध्यकरण / Sterilisation):

ये जनन क्षमता को स्थायी रूप से समाप्त करने की सर्जिकल विधियाँ हैं।

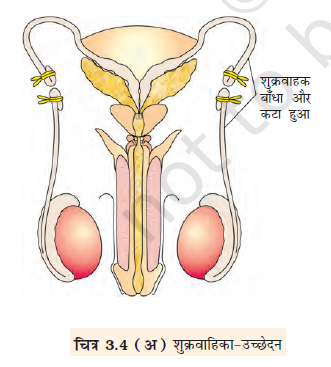

- पुरुष बंध्यकरण (Vasectomy/नसबंदी):

- शुक्रवाहक (Vas Deferens) के एक छोटे से हिस्से को काटकर या बांधकर अवरुद्ध कर दिया जाता है। यह शुक्राणुओं को स्खलित होने से रोकता है।

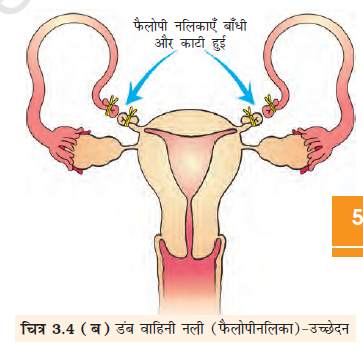

- स्त्री बंध्यकरण (Tubectomy/नलबंदी):

- अंडवाहिनी (Fallopian Tube) के एक छोटे से हिस्से को काटकर या बांधकर अवरुद्ध कर दिया जाता है। यह अंडाणु को अंडवाहिनी तक पहुँचने और शुक्राणु से मिलने से रोकता है।

3.3 सगर्भता का चिकित्सीय समापन (Medical Termination of Pregnancy – MTP)

- परिचय: सगर्भता का जानबूझकर या स्वैच्छिक समापन सगर्भता का चिकित्सीय समापन (MTP) या प्रेरित गर्भपात कहलाता है।

- वैधानिकता: भारत सरकार ने 1971 में MTP को कानूनी मान्यता दी, जिसमें कुछ सख्त शर्तें थीं, ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध गर्भपात को रोकना और मातृ मृत्यु दर को कम करना था।

- कारण:

- अनचाही सगर्भता: असुरक्षित यौन संबंध या गर्भनिरोधक विधि की विफलता के कारण।

- मातृ या भ्रूण का जीवन: यदि सगर्भता माँ के जीवन को खतरा हो या भ्रूण में गंभीर असामान्यताएँ हों।

- बलात्कार: बलात्कार के कारण हुई सगर्भता।

- समय:

- प्रथम तिमाही (First Trimester): सगर्भता के पहले 12 सप्ताह के भीतर MTP को अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है।

- द्वितीय तिमाही (Second Trimester): 12 से 24 सप्ताह के बीच MTP काफी जोखिम भरा होता है।

- असुरक्षित MTP: भारत में अभी भी बड़ी संख्या में अवैध MTP होते हैं, जो मातृ मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है।

3.4 यौन संचारित रोग (Sexually Transmitted Diseases – STDs)

- परिचय: वे संक्रमण या रोग जो यौन संपर्क (संभोग) के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं, यौन संचारित संक्रमण (STI), यौन संचारित रोग (STD) या यौनज संचरित संक्रमण (Venereal Diseases – VD) कहलाते हैं।

- कुछ सामान्य एसटीडी:

- जीवाणुजनित: गोनोरिया (Gonorrhea), सिफलिस (Syphilis), क्लैमाइडियासिस (Chlamydiasis)।

- विषाणुजनित: जननांग हर्पीस (Genital Herpes), जननांग मस्से (Genital Warts), हेपेटाइटिस-बी (Hepatitis-B), HIV/AIDS।

- प्रोटोजोआजनित: ट्राइकोमोनिएसिस (Trichomoniasis)।

- एसटीडी के सामान्य लक्षण (प्रारंभिक):

- खुजली, तरल स्राव (डिस्चार्ज), दर्द, जननांग क्षेत्र में सूजन।

- पुरुषों में मूत्रमार्ग से तरल स्राव, महिलाओं में योनि से स्राव।

- कई बार प्रारंभिक लक्षण नहीं दिखते, खासकर महिलाओं में।

- जटिलताएँ (यदि अनुपचारित रहें):

- श्रोणि शोथकारी रोग (PID – Pelvic Inflammatory Diseases)

- गर्भपात, मृत शिशु जन्म

- अस्थानिक सगर्भता (Ectopic Pregnancies)

- बंध्यता

- जनन अंग का कैंसर

- HIV/AIDS (सबसे गंभीर)।

- बचाव के उपाय:

- अपरिचित साथी/कई साथियों से यौन संबंध न बनाएँ।

- मैथुन के दौरान कंडोम का उपयोग करें।

- यौन संबंध के लिए हमेशा सुरक्षित साथी चुनें।

- यदि कोई संदेह हो, तो शीघ्र निदान और उपचार के लिए डॉक्टर से संपर्क करें।

- रक्त आधान से पहले रक्त की जांच करें।

- संक्रमित सुइयों और रेज़र के उपयोग से बचें।

3.5 बंध्यता (Infertility)

- परिचय: बंध्यता को एक वर्ष या उससे अधिक समय तक असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बावजूद सगर्भता न हो पाने की अक्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- कारण:

- पुरुषों में: शुक्राणुओं की कम संख्या या अनुपस्थिति, अंडकोषीय शिरास्फीति (Varicocele), वृषण की असामान्यताएँ, शारीरिक अक्षमताएँ, हार्मोनल असंतुलन, ड्रग्स/अल्कोहल का सेवन।

- महिलाओं में: अंडोत्सर्ग संबंधी समस्याएँ (जैसे PCOS), अवरुद्ध अंडवाहिनी, गर्भाशय की असामान्यताएँ, हार्मोनल असंतुलन, एंडोमेट्रियोसिस (Endometriosis), STI।

- दोनों में: आनुवंशिक कारण, प्रतिरक्षा संबंधी कारण, जीवनशैली (तनाव, मोटापा)।

- कई मामलों में, कारण अस्पष्ट होता है।

- सहायक जनन प्रौद्योगिकी (Assisted Reproductive Technologies – ARTs): बंध्यता के उपचार के लिए विभिन्न ART विधियाँ विकसित की गई हैं।

प्रमुख ART विधियाँ:

- इन विट्रो निषेचन (In Vitro Fertilisation – IVF):

- इसका अर्थ है ‘शरीर के बाहर निषेचन’ (जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम भी कहा जाता है)।

- इसमें अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर, प्रयोगशाला में, नियंत्रित परिस्थितियों में निषेचित किया जाता है।

- प्रक्रिया:

- महिलाओं से अंडाणु और पुरुषों से शुक्राणु एकत्र किए जाते हैं।

- इनका इन विट्रो निषेचन किया जाता है।

- युग्मनज (Zygote) या प्रारंभिक भ्रूण (8 ब्लास्टोमियर तक) को अंडवाहिनी में स्थानांतरित (Zygote Intrafallopian Transfer – ZIFT) किया जाता है।

- यदि भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का हो, तो उसे गर्भाशय में स्थानांतरित (Intrauterine Transfer – IUT) किया जाता है।

- युग्मक अंतराफैलोपियन स्थानांतरण (Gamete Intrafallopian Transfer – GIFT):

- यह उन महिलाओं के लिए है जो अंडाणु का उत्पादन नहीं कर सकतीं, लेकिन निषेचन और आगे के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं।

- इसमें एक अंडाणु (दाता महिला से) को सीधे अंडवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ निषेचन शरीर के भीतर होता है।

- अंतराकोशिकाद्रव्यीय शुक्राणु निक्षेपण (Intracytoplasmic Sperm Injection – ICSI):

- यह एक विशेष IVF प्रक्रिया है जहाँ एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु के कोशिकाद्रव्य में इंजेक्ट किया जाता है।

- यह उन पुरुषों के लिए उपयुक्त है जिनके शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है या गतिशीलता कम होती है।

- कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination – AI):

- यह उन मामलों में उपयोग किया जाता है जहाँ पुरुष साथी शुक्राणुओं को योनि में स्खलित करने में असमर्थ होता है या उसके शुक्राणु बहुत कम गतिशील होते हैं।

- इसमें पति या दाता से प्राप्त वीर्य को कृत्रिम रूप से महिला की योनि या गर्भाशय में डाला जाता है।

- अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान (Intrauterine Insemination – IUI): इसमें वीर्य को सीधे गर्भाशय में डाला जाता है।

- सरोगेट मदरहुड (Surrogacy):

- यदि कोई महिला सगर्भता को अपनी कोख में धारण नहीं कर सकती है, तो एक अन्य महिला (सरोगेट माँ) निषेचित अंडाणु या भ्रूण को अपनी कोख में धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है।

ये नोट्स आपको “जनन स्वास्थ्य” अध्याय के प्रमुख विषयों को समझने और परीक्षा के लिए तैयार करने में मदद करेंगे।

FAQsअभ्यास के प्रश्न और उत्तर (कक्षा 12 जीव विज्ञान)

1. समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए?

उत्तर:

जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं – शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। समाज के लिए इसका महत्व निम्नलिखित कारणों से है:

- जनसंख्या नियंत्रण: यह परिवार नियोजन को बढ़ावा देता है, जिससे अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगती है।

- बेहतर जीवन स्तर: स्वस्थ जनन से माता-पिता और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, जिससे शिशु मृत्यु दर (IMR) और मातृ मृत्यु दर (MMR) में कमी आती है और जीवन की गुणवत्ता (Quality of Life) सुधरती है।

- लैंगिक समानता: यह व्यक्तियों को, विशेषकर महिलाओं को, अपने जनन संबंधी निर्णयों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है।

- यौन संचारित संक्रमणों (STIs) की रोकथाम: जागरूकता और सुरक्षा के उपाय बताकर यह एड्स जैसे गंभीर संक्रमणों के फैलाव को रोकता है।

- सामाजिक सद्भाव: स्वस्थ जनन संबंध एक खुशहाल और तनावमुक्त पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण का निर्माण करते हैं।

2. जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएँ, जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है?

उत्तर:

वर्तमान परिदृश्य में जनन स्वास्थ्य के निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है:

- किशोरावस्था की शिक्षा: किशोरों को यौन शिक्षा, शरीर में होने वाले बदलावों और यौन क्रियाओं के सुरक्षित तथा उत्तरदायी पहलुओं के बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना।

- यौन संचारित संक्रमण (STIs) की रोकथाम और उपचार: विशेषकर युवाओं में एच.आई.वी./एड्स और अन्य STIs की शीघ्र पहचान और उपचार हेतु परीक्षण सुविधाओं को सुलभ बनाना।

- सुरक्षित और प्रभावी गर्भनिरोधक का उपयोग: सभी लोगों तक गर्भनिरोधक के विभिन्न विकल्पों की पहुँच सुनिश्चित करना और उनके उपयोग के बारे में भ्रांतियों को दूर करना।

- असुरक्षित गर्भपात पर रोक: योग्य चिकित्सकों द्वारा सुरक्षित गर्भपात (Medical Termination of Pregnancy – MTP) की सुविधा प्रदान करना, ताकि असुरक्षित गर्भपात से होने वाली मातृ मृत्यु को रोका जा सके।

- बाँझपन (Infertility) का प्रबंधन: सहायक जनन प्रौद्योगिकियों (Assisted Reproductive Technologies – ARTs) को किफायती और सुलभ बनाना।

3. क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों?

उत्तर:

हाँ, विद्यालयों में यौन शिक्षा (Sex Education) आवश्यक है।

कारण:

- भ्रांतियों को दूर करना: यह छात्रों को जनन अंगों, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक बदलावों, और यौन क्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक और तथ्यात्मक जानकारी देता है, जिससे गलत धारणाएँ और अंधविश्वास दूर होते हैं।

- सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा: यौन संचारित संक्रमण (STIs) और अवांछित गर्भधारण के खतरों के बारे में बताकर यह उन्हें सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- उत्तरदायित्व की भावना: यह छात्रों में यौन क्रियाओं के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है और उन्हें स्वस्थ जनन संबंध बनाने में मदद करता है।

- समानता का विकास: यह लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है और लिंग-आधारित भेदभाव को कम करने में सहायक है।

- यौन शोषण की रोकथाम: यह बच्चों को ‘अच्छा स्पर्श’ और ‘बुरा स्पर्श’ पहचानने में मदद करता है, जिससे वे यौन शोषण के शिकार होने से बच सकते हैं।

4. क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ, तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए?

उत्तर:

हाँ, यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि पिछले ![]() वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है।

वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है।

सुधार वाले प्रमुख क्षेत्र:

- जनसंख्या नियंत्रण प्रयास:

- भारत दुनिया का पहला देश था जिसने

में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया।

में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। - गर्भनिरोधक तरीकों की व्यापक उपलब्धता और जागरूकता के कारण कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) में उल्लेखनीय कमी आई है।

- भारत दुनिया का पहला देश था जिसने

- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार:

- टीकाकरण और प्रसव पूर्व देखभाल में वृद्धि के कारण शिशु मृत्यु दर (IMR) और मातृ मृत्यु दर (MMR) में भारी गिरावट आई है।

- प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा संस्थागत प्रसव (Hospital Deliveries) को बढ़ावा मिला है।

- जागरूकता में वृद्धि:

- सरकारी अभियानों (जैसे ‘हम दो हमारे दो’ और ‘आरसीएच कार्यक्रम’ – Reproduction and Child Health Care) के माध्यम से जनन स्वास्थ्य, यौन शिक्षा और सुरक्षित यौन व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ी है।

- सहायक जनन प्रौद्योगिकियों (ARTs) का विकास:

- देश में आई.वी.एफ. (IVF), जेड.आई.एफ.टी. (ZIFT) जैसी तकनीकों का विकास हुआ है, जिसने बाँझ दम्पत्तियों को संतान सुख प्राप्त करने में सहायता की है।

5. जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं?

उत्तर:

जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion) का तात्पर्य किसी क्षेत्र की जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि से है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

- मृत्यु दर में कमी (Decrease in Death Rate): बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता और संक्रामक रोगों (जैसे हैजा, प्लेग, चेचक) पर नियंत्रण के कारण शिशु मृत्यु दर (IMR) और मातृ मृत्यु दर (MMR) सहित समग्र मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है।

- जनसंख्या के आकार का बढ़ना: प्रजनन क्षमता में गिरावट के बावजूद भी जनसंख्या की एक बड़ी संख्या प्रजनन आयु वर्ग में होने के कारण बच्चे पैदा करती है, जिससे जनसंख्या बढ़ती रहती है (जनसंख्या गति या Population Momentum)।

- शिक्षा और जागरूकता का अभाव: विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के साधनों और जनसंख्या नियंत्रण के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी।

- विवाह की कम आयु: कानूनी आयु के बावजूद, कई क्षेत्रों में कम उम्र में विवाह और संतानोत्पत्ति।

- सामाजिक रूढ़ियाँ:

- बड़ी संख्या में बच्चों को ईश्वर की देन मानना।

- पुत्र प्राप्ति की चाह में अधिक बच्चे पैदा करना।

6. क्या गर्भनिरोधकों का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताएँ।

उत्तर:

हाँ, गर्भनिरोधकों (Contraceptives) का उपयोग पूर्णतः न्यायोचित (Justified) है।

कारण:

- अवांछित गर्भधारण से बचाव: ये अनचाहे गर्भ को रोकते हैं, जिससे असुरक्षित गर्भपात की आवश्यकता कम होती है और माता का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है।

- परिवार नियोजन: यह दम्पत्तियों को बच्चों के जन्म में अंतराल रखने और बच्चों की संख्या सीमित करने में मदद करता है, जिससे वे एक छोटे और खुशहाल परिवार के लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं।

- जनसंख्या नियंत्रण: व्यापक उपयोग से देश की जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, जो राष्ट्रीय संसाधनों पर दबाव कम करने के लिए आवश्यक है।

- यौन संचारित संक्रमण (STIs) से सुरक्षा: कंडोम जैसे गर्भनिरोधक न केवल गर्भधारण रोकते हैं, बल्कि

सहित कई

सहित कई  से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं।

से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। - मातृ स्वास्थ्य में सुधार: बार-बार गर्भधारण और प्रसव से होने वाले जोखिम से महिला के स्वास्थ्य की रक्षा होती है।

7. जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है? क्यों?

उत्तर:

जनन ग्रंथि (Gonads, जैसे वृषण/अंडाशय) को हटाना (जिसे ‘गोनाडेक्टोमी’ भी कहते हैं) गर्भनिरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है।

कारण:

- हार्मोनल असंतुलन: जनन ग्रंथियाँ केवल युग्मक (Gametes – शुक्राणु/अंडाणु) ही नहीं बनातीं, बल्कि महत्वपूर्ण लिंग हार्मोन (जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन/प्रोजेस्टेरोन) का भी स्राव करती हैं। इन्हें हटाने से शरीर में इन हार्मोनों की भारी कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, उपापचय, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर और अपरिवर्तनीय नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।

- शल्य चिकित्सा प्रक्रिया: यह एक आक्रामक शल्य चिकित्सा (Invasive Surgical Procedure) है जिसमें जोखिम, दर्द और लंबी पुनर्प्राप्ति अवधि शामिल होती है। इसकी तुलना में गर्भनिरोधक बहुत सुरक्षित और आसानी से उलट जाने वाले (Reversible) तरीके हैं।

- अनुत्क्रमणीयता (Irreversibility): एक बार जनन ग्रंथि हटा देने के बाद, व्यक्ति स्थायी रूप से बाँझ हो जाता है और भविष्य में कभी संतान पैदा करने की क्षमता वापस नहीं पा सकता। जबकि अधिकांश गर्भनिरोधक तरीके अस्थायी होते हैं और जब दंपति चाहें, तब उन्हें बंद करके गर्भधारण कर सकते हैं।

संक्षेप में, गर्भनिरोधक का उद्देश्य केवल गर्भधारण को रोकना है, जबकि जनन ग्रंथि को हटाने का अर्थ पूरे अंतःस्रावी तंत्र (Endocrine System) को बाधित करना है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

निश्चित रूप से! यह जीव विज्ञान के ‘जनन स्वास्थ्य’ (Reproductive Health) अध्याय के अगले भाग के अभ्यास प्रश्न हैं। मैं आपके लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, जिसे आप अपनी कक्षा ![]() वीं की परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी में प्रदान कर रहा हूँ।

वीं की परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी में प्रदान कर रहा हूँ।

8. उल्बेधन एक घातक लिंग निर्धारण (जाँच) प्रक्रिया है, जो हमारे देश में निषेधित है? क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी करें।

उत्तर:

उल्बेधन (Amniocentesis) वह तकनीक है जिसमें गर्भावस्था के दौरान उल्वो द्रव (Amniotic fluid) का एक छोटा नमूना लेकर भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है।

- निषेध (Ban) का कारण: भारत में इस तकनीक का उपयोग अक्सर लिंग निर्धारण के लिए किया जाता था। यदि भ्रूण बालिका होता था, तो उसे गर्भपात (Abortion) द्वारा हटा दिया जाता था, जिससे कन्या भ्रूण हत्या (Female Foeticide) को बढ़ावा मिला और लिंगानुपात (Sex Ratio) बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस सामाजिक दुरुपयोग को रोकने के लिए, भारत सरकार ने

अधिनियम (Prenatal Diagnostic Techniques Act) के तहत लिंग निर्धारण के लिए इस जाँच को पूरी तरह निषेधित कर दिया है।

अधिनियम (Prenatal Diagnostic Techniques Act) के तहत लिंग निर्धारण के लिए इस जाँच को पूरी तरह निषेधित कर दिया है। - आवश्यकता (Necessity): यह जाँच वास्तव में आनुवंशिक दोषों (जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया आदि) और भ्रूण की अन्य गंभीर समस्याओं का पता लगाने के लिए आवश्यक है। यदि भ्रूण में कोई घातक आनुवंशिक रोग है, तो माता-पिता चिकित्सकीय गर्भपात का निर्णय ले सकते हैं।

- टिप्पणी: लिंग निर्धारण के लिए इसका दुरुपयोग घातक है और इसे निषेध करना आवश्यक है। लेकिन, चिकित्सकीय कारणों से, जब कोई आनुवंशिक बीमारी संदिग्ध हो, तो डॉक्टर की देखरेख में इसकी अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि इस उपयोगी नैदानिक (Diagnostic) उपकरण को पूरी तरह से समाप्त न किया जाए।

9. बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियाँ बताएँ।

उत्तर:

बंध्यता (Infertility) से पीड़ित दंपत्तियों को संतान प्राप्ति में सहायता देने वाली तकनीकों को सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ (Assisted Reproductive Technologies – ARTs) कहते हैं। प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं:

| विधि का नाम | पूर्ण रूप (Full Form) | प्रक्रिया और उपयोग |

|---|---|---|

| I.V.F. | पात्र निषेचन (In Vitro Fertilization) | “टेस्ट ट्यूब बेबी” तकनीक। शरीर के बाहर, प्रयोगशाला में, शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित करा कर भ्रूण तैयार किया जाता है, जिसे फिर माता के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। |

| Z.I.F.T. | युग्मनज अंत:डिंबवाहिनी स्थानांतरण (Zygote Intra-Fallopian Transfer) | I.V.F. में बने |

| I.U.T. | अंतःगर्भाशय स्थानांतरण (Intra Uterine Transfer) | |

| G.I.F.T. | युग्मक अंत:डिंबवाहिनी स्थानांतरण (Gamete Intra-Fallopian Transfer) | यह विधि उन महिलाओं के लिए है जो अंडाणु पैदा नहीं कर सकतीं। इसमें दाता महिला से लिए गए अंडाणु को सीधे ग्राही (Recipient) महिला के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ निषेचन शरीर के अंदर होता है। |

| I.C.S.I. | अंतःकोशिका शुक्राणु निक्षेपण (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection) | विशेष विधि जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु के कोशिकाद्रव्य में इंजेक्शन द्वारा डाला जाता है। यह तब उपयोग होता है जब पुरुष साथी में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है। |

10. किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए?

उत्तर:

यौन संचारित रोगों (Sexually Transmitted Infections – STIs) के संपर्क में आने से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए:

- अपरिचित/बहु यौन साथियों से बचें: यौन क्रियाओं के दौरान केवल एक ही साथी के साथ संबंध बनाएँ, जो संक्रामक रोगों से मुक्त हो।

- हमेशा कंडोम का उपयोग करें: यौन संबंध के दौरान कंडोम (Condoms) का नियमित और सही उपयोग

के संचरण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।

के संचरण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। - यौन क्रिया से परहेज: यदि

के लक्षण दिखाई दें या संक्रमण का संदेह हो, तो तुरंत यौन क्रिया से परहेज करें।

के लक्षण दिखाई दें या संक्रमण का संदेह हो, तो तुरंत यौन क्रिया से परहेज करें। - नियमित जाँच और परामर्श: यदि आप जोखिम समूह में हैं या

के लक्षण दिखते हैं, तो योग्य चिकित्सक से नियमित जाँच कराएँ और परामर्श लें।

के लक्षण दिखते हैं, तो योग्य चिकित्सक से नियमित जाँच कराएँ और परामर्श लें। - नशीली दवाओं से परहेज: नशीली दवाओं का उपयोग करने से जोखिम भरे यौन व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इनसे बचें।

11. निम्न वाक्य सही है या गलत, व्याख्या सहित बताएँ:

(क) गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। (सही/गलत)

उत्तर: सही।

व्याख्या: गर्भपात (Abortion) दो प्रकार का होता है। एक प्रेरित गर्भपात (![]() ) जिसे जानबूझकर किया जाता है, और दूसरा स्वतः गर्भपात (Spontaneous Abortion) जिसे सामान्य भाषा में गर्भस्राव या मिसकैरेज कहा जाता है। यह अक्सर भ्रूण के आनुवंशिक दोष, गर्भाशय की समस्याओं या हार्मोनल असंतुलन जैसे आंतरिक कारणों से अपने आप हो जाता है।

) जिसे जानबूझकर किया जाता है, और दूसरा स्वतः गर्भपात (Spontaneous Abortion) जिसे सामान्य भाषा में गर्भस्राव या मिसकैरेज कहा जाता है। यह अक्सर भ्रूण के आनुवंशिक दोष, गर्भाशय की समस्याओं या हार्मोनल असंतुलन जैसे आंतरिक कारणों से अपने आप हो जाता है।

(ख) बंध्यता को जीवनक्षम संतति न पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह सदैव स्त्री की ही असामान्यताओं/दोषों के कारण होती है। (सही/गलत)

उत्तर: गलत।

व्याख्या: बंध्यता (Infertility) की परिभाषा का पहला भाग सही है, लेकिन दूसरा भाग गलत है। बंध्यता ![]() प्रतिशत मामलों में पुरुष साथी की कमियों (जैसे शुक्राणु की कम संख्या) के कारण भी हो सकती है। यह केवल स्त्री की असामान्यताओं के कारण नहीं होती।

प्रतिशत मामलों में पुरुष साथी की कमियों (जैसे शुक्राणु की कम संख्या) के कारण भी हो सकती है। यह केवल स्त्री की असामान्यताओं के कारण नहीं होती।

(ग) एक प्राकृतिक गर्भनिरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्णरूप से स्तनपान कराना सहायक होता है। (सही/गलत)

उत्तर: सही।

व्याख्या: यह प्राकृतिक गर्भनिरोधक विधि दुग्धस्रवण अनार्तव (Lactational Amenorrhea) कहलाती है। प्रसव के बाद माता द्वारा शिशु को ![]() माह तक पूर्ण स्तनपान कराने से शरीर में प्रोलेक्टिन हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जो डिंबोत्सर्जन (Ovulation) को रोक देता है, जिससे गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। हालाँकि, यह

माह तक पूर्ण स्तनपान कराने से शरीर में प्रोलेक्टिन हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जो डिंबोत्सर्जन (Ovulation) को रोक देता है, जिससे गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। हालाँकि, यह ![]() प्रतिशत प्रभावी नहीं है।

प्रतिशत प्रभावी नहीं है।

(घ) लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। (सही/गलत)

उत्तर: सही।

व्याख्या: जनन स्वास्थ्य का आधार ही जागरूकता है। जागरूकता से लोग सुरक्षित यौन व्यवहार, ![]() की रोकथाम, परिवार नियोजन के तरीकों और मातृत्व की सही उम्र के बारे में सीखते हैं, जिससे उनके जनन स्वास्थ्य में सुधार होता है।

की रोकथाम, परिवार नियोजन के तरीकों और मातृत्व की सही उम्र के बारे में सीखते हैं, जिससे उनके जनन स्वास्थ्य में सुधार होता है।

12. निम्नलिखित कथनों को सही करें:

(क) गर्भनिरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनने को रोकते हैं।

सही कथन: गर्भनिरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय (नसबंदी या बंध्यीकरण) युग्मक बनने को नहीं, बल्कि युग्मक के परिवहन/गमन को रोकते हैं।

(पुरुषों में शुक्रवाहिनी को काटा जाता है, और स्त्रियों में डिंबवाहिनी/फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है।)

(ख) सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं।

सही कथन: सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य नहीं हैं।

(जैसे जननांग हर्पीस (Genital Herpes) और एच.आई.वी./एड्स (HIV/AIDS) जैसे विषाणुजनित ![]() असाध्य हैं, केवल उनका प्रबंधन किया जा सकता है। जबकि जीवाणुजनित

असाध्य हैं, केवल उनका प्रबंधन किया जा सकता है। जबकि जीवाणुजनित ![]() जैसे सूजाक (Gonorrhea) और उपदंश (Syphilis) उपचार योग्य हैं।)

जैसे सूजाक (Gonorrhea) और उपदंश (Syphilis) उपचार योग्य हैं।)

(ग) ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भनिरोधक के रूप में गोलियाँ (पिल्स) बहुत अधिक लोकप्रिय हैं।

सही कथन: ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भनिरोधक के रूप में गोलियाँ (पिल्स) की अपेक्षा ![]() (कॉपर-टी) या बंध्यीकरण (

(कॉपर-टी) या बंध्यीकरण (![]() ) अधिक लोकप्रिय हैं।

) अधिक लोकप्रिय हैं।

(गोलियों की लोकप्रियता मुख्य रूप से शहरी और शिक्षित महिलाओं के बीच अधिक है, क्योंकि उन्हें दैनिक रूप से सेवन करना होता है।)

(घ) ई.टी. तकनीकों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है?

सही कथन: ![]() तकनीकों (भ्रूण स्थानांतरण) में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित नहीं किया जाता है।

तकनीकों (भ्रूण स्थानांतरण) में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित नहीं किया जाता है।

(यदि भ्रूण ![]() कोशिकीय अवस्था तक हो, तो इसे फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है (

कोशिकीय अवस्था तक हो, तो इसे फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है (![]() )।

)। ![]() से अधिक कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है (

से अधिक कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है (![]() )।)

)।)