पुष्पी पादपों की आकारिकी (Morphology of Flowering Plants) : पुष्पी पादपों की आकारिकी (Morphology of Flowering Plants) जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो flowering plants की बाह्य संरचना का अध्ययन करता है। यह हमें root, stem, leaves, flowers और fruits जैसे विभिन्न भागों की पहचान और उनके कार्यों को समझने में मदद करता है। Morphology of Flowering Plants के तहत हम विभिन्न plant organs जैसे tap root system और fibrous root system की जानकारी प्राप्त करते हैं। पत्तियों में venation के प्रकार, जैसे reticulate venation और parallel venation, भी Morphology of Flowering Plants का हिस्सा हैं। Inflorescence के प्रकार, जैसे racemose और cymose, और फूल के विभिन्न भाग जैसे calyx, corolla, androecium और gynoecium, Morphology of Flowering Plants के अंतर्गत विस्तृत रूप से समझाए जाते हैं। यह अध्ययन taxonomy और classification के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

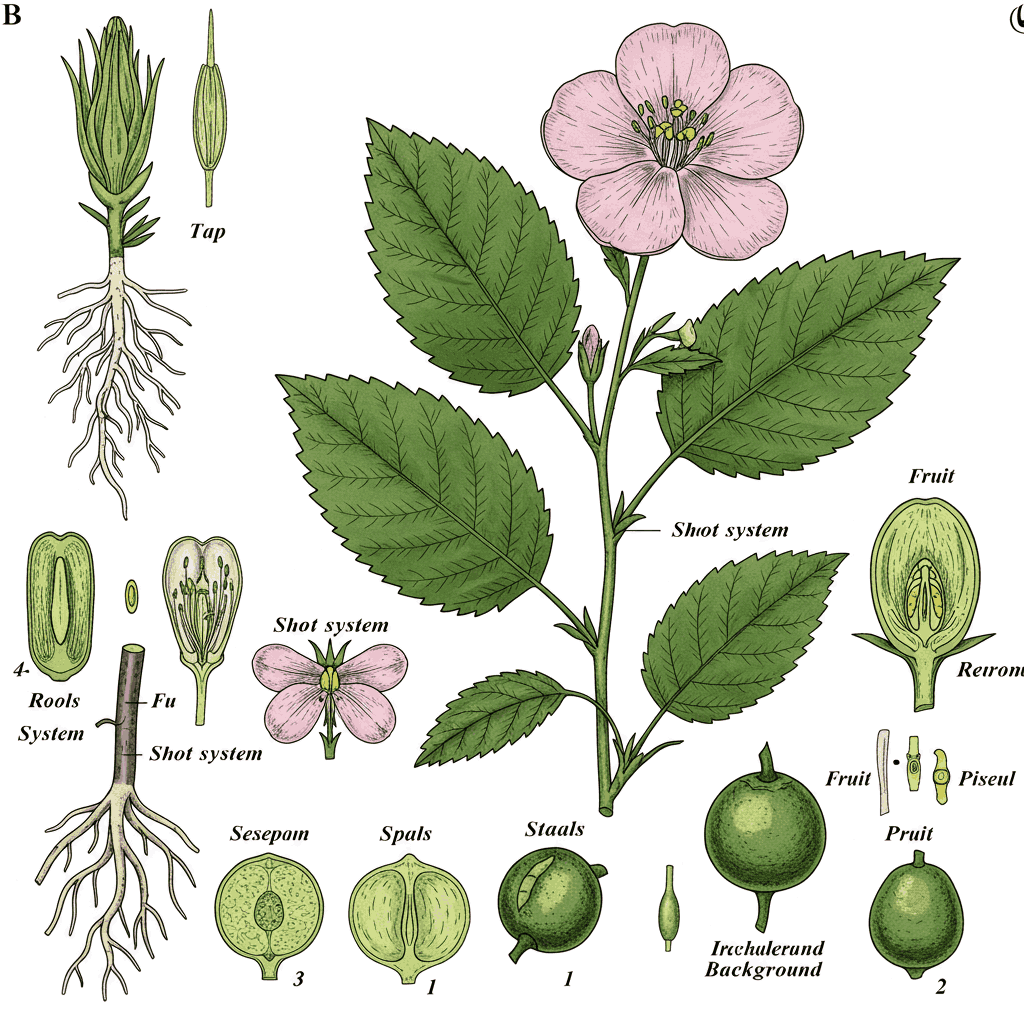

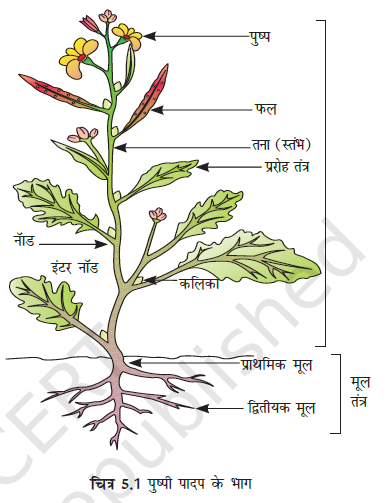

यद्यपि एंजियोस्पर्म (Angiosperms) की आकारिकी (morphology) अथवा बाह्य संरचना (external structure) में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल (root), स्तंभ (stem), पत्तियाँ (leaves), पुष्प (flowers) तथा फलों (fruits) की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है।

अध्याय 2 तथा 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण (classification) के विषय में अध्ययन किया है जो आकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों (characteristics) पर आधारित थे। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली-भांति समझने के लिए (अथवा सभी जीवों के लिए) हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली (standard scientific terminology) तथा मानक परिभाषाओं (standard definitions) के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता, जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन (adaptation) का परिणाम है जैसे विभिन्न आवासों (habitats) के प्रति अनुकूलन, संरक्षण (protection), चढ़ना (climbing) तथा संचयन (storage), आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़ें तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना तथा पत्तियाँ होती हैं। उनमें फूल तथा फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पी पादप का भूमिगत भाग मूल तंत्र (root system) जबकि ऊपरी भाग प्ररोह तंत्र (shoot system) होता है।

5.1 मूल (Root)

अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों (dicotyledonous plants) में मूलांकुर (radicle) के लंबे होने से प्राथमिक मूल (primary root) बनती है जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वयी मूल (lateral roots) होती हैं जिन्हें द्वितीयक (secondary) तथा तृतीयक (tertiary) मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएँ मिलकर मूसला मूलतंत्र (tap root system) बनाती हैं। इसका उदाहरण सरसों का पौधा है। एकबीजपत्री पौधों (monocotyledonous plants) में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती हैं। ये मूल तने के आधार से निकलती हैं। इन्हें झकड़ा मूलतंत्र (fibrous root system) कहते हैं। इसका उदाहरण गेहूँ का पौधा है। कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है। इन्हें अपस्थानिक मूल (adventitious roots) कहते हैं। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण (mineral salts) का अवशोषण (absorption), पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों (food materials) का संचय करना तथा पादप नियमकों (plant regulators) का संश्लेषण (synthesis) करना है।

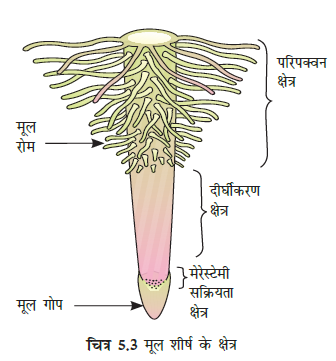

5.1.1 मूल के क्षेत्र (Regions of the Root)

मूल का शीर्ष अंगुली जैसी मूल गोप (root cap) से ढका रहता है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र (region of meristematic activity) होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएँ बहुत छोटी, पतली भित्ति वाली होती हैं तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म (protoplasm) होता है। उनमें बार-बार विभाजन (division) होता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और मूल को लंबाई में बढ़ाती हैं। इस क्षेत्र को दीर्धीकरण क्षेत्र (region of elongation) कहते हैं। दीर्धीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता (differentiation) तथा परिपक्वता (maturation) आती है। इसलिए दीर्धीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र (region of maturation) कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएँ निकलती हैं जिन्हें मूलरोम (root hairs) कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं।

5.2 तना (Stem)

ऐसे कौन से अभिलक्षण हैं जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं? तना अक्ष (axis) का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएँ (branches), पत्तियाँ (leaves), फूल (flowers) तथा फल (fruits) होते हैं। यह अंकुरित बीज (germinating seed) के भ्रूण (embryo) के प्रांकुर (plumule) से विकसित होता है। तने पर गाँठ (nodes) तथा पोरियाँ (internodes) होती हैं। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियाँ निकलती है गाँठ कहते हैं। ये गाँठें अंतस्थ (terminal) अथवा कक्षीय (axillary) हो सकती हैं। जब तना शैशव अवस्था में होता है, तब वह प्रायः हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय (woody) तथा गहरा भूरा हो जाता है।

तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है। यह पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों (photosynthetic products) का संवहन (conduction) करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन (vegetative propagation) करने के भी कार्य संपन्न करते हैं।

5.3 पत्ती (Leaf)

पत्ती पार्श्वीय (lateral), चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। यह गाँठ पर होती है और इसके कक्ष (axil) में कली (bud) होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती हैं। पत्तियाँ प्ररोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम (apical meristem of shoot) से निकलती हैं। ये पत्तियाँ अग्राभिसारी (acropetal) रूप में लगी रहती हैं। ये पौधों के बहुत ही महत्त्वपूर्ण कायिक अंग (vegetative organs) हैं, क्योंकि ये भोजन का निर्माण (synthesis of food) करती हैं।

एक प्ररूपी पत्ती के तीन भाग होते हैं- पर्णधार (leaf base), पर्णवृंत (petiole) तथा स्तरिका (lamina)। पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तियाँ निकल सकती हैं जिन्हें अनुपर्ण (stipules) कहते हैं। एकबीजपत्री में पर्णधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमी (legumes) तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाता है। ऐसे पर्णाधार को पर्णवृंततल्प (pulvinus) कहते हैं। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश (sunlight) मिल सके। लंबा पतला, लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। स्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें शिराएं (veins) तथा शिरिकाएँ (veinlets) होती हैं। इसके बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे मध्यशिरा (midrib) कहते हैं। शिराएँ पत्ती को दृढ़ता (rigidity) प्रदान करती है और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण (translocation) के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती हैं। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति उसके सिरे (apex), चोटी (tip), सतह (surface) तथा कटाव (incision) में विभिन्नता होती है।

5.3.1 शिराविन्यास (Venation)

पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास (arrangement) को शिराविन्यास कहते हैं। जब शिरिकाएँ स्तरिका पर एक जाल-सा बनाती हैं तब उसे जालिका शिराविन्यास (reticulate venation) कहते हैं। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब शिरिकाएँ समानांतर होती हैं उसे समानांतर शिराविन्यास (parallel venation) कहते हैं। यह प्रायः एकबीजपत्री पौधों में मिलता है।

5.3.2 पत्ती के प्रकार (Types of Leaf)

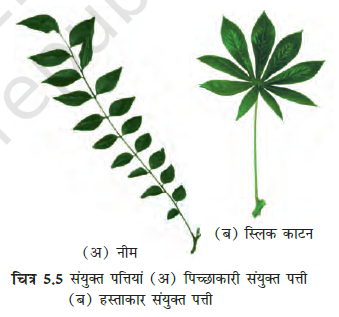

जब पत्ती की स्तरिका अछिन्न (entire) होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्यशिरा तक नहीं पहुँच पाता, तब वह सरल पत्ती (simple leaf) कहलाती है। जब स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुँचे और बहुत पत्रकों (leaflets) में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती (compound leaf) कहते हैं। सरल तथा संयुक्त पत्तियों, दोनों में पर्णवृंत के कक्ष में कली होती है। लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती।

संयुक्त पत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों (pinnately compound leaves) में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष (rachis/axis) जो मध्यशिरा के रूप में होती है, पर स्थित होते हैं। इसका उदाहरण नीम है। हस्ताकार संयुक्त पत्तियों (palmately compound leaves) में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात् पर्णवृंत की चोटी से जुड़े रहते हैं। उदाहरणतः सिल्क कॉटन वृक्ष।

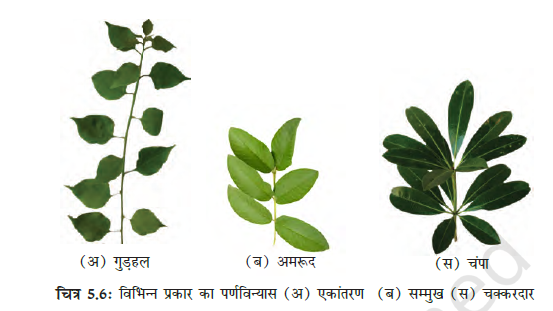

5.3.3 पर्णविन्यास (Phyllotaxy)

तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं। यह प्रायः तीन प्रकार का होता है- एकांतर (alternate), सम्मुख (opposite) तथा चक्करदार (whorled)। एकांतर प्रकार के पर्णविन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गाँठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है। उदाहरणतः गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। सम्मुख प्रकार के पर्णविन्यास में प्रत्येक गाँठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है। इसका उदाहरण है केलोट्रोपिस (आक), और अमरूद। यदि एक ही गाँठ पर दो से अधिक पत्तियाँ निकलती हैं और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती हैं तो उसे चक्करदार पर्णविन्यास कहते हैं जैसे एल्सटोनिआ (डेविल ट्री)।

5.4 पुष्पक्रम (Inflorescence)

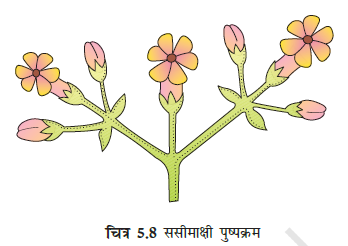

फूल एक रूपांतरित प्ररोह (modified shoot) है जहां पर प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेम (shoot apical meristem) पुष्पी मेरिस्टेम (floral meristem) में परिवर्तित हो जाता है। पोरियाँ लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दबकर रह जाती है। गाँठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग (floral appendages) निकलते हैं। जब प्ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है, तब वह सदैव अकेला होता है। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना है अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम को दो प्रकार असीमाक्षी (racemose) तथा ससीमाक्षी (cymose) में बांटा गया है। असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतत वृद्धि होती रहती है और फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम (acropetal succession) में लगे रहते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि (limited growth) होती है। फूल तलाभिसारी क्रम (basipetal succession) में लगे रहते हैं।

5.5 पुष्प (Flower)

एंजियोस्पर्म में पुष्प (फूल) एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन (sexual reproduction) के लिए होता है। एक प्ररूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पासन (thalamus) पर लगे रहते हैं। ये हैं-केलिक्स (calyx), कोरोला (corolla), पुमंग (androecium) तथा जायांग (gynoecium)।

केलिक्स तथा कोरोला सहायक अंग (accessory organs) है जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग (reproductive organs) हैं। कुछ फूलों जैसे प्याज में केल्किस तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता। इन्हें परिदलपुंज (perianth) कहते हैं। जब फूल में पुंकेसर (stamen) तथा अंडप (carpel) दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी (bisexual) अथवा उभयलिंगी (hermaphrodite) कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा अंडप हो तो उसे एकलिंगी (unisexual) कहते हैं।

सममिति (symmetry) में फूल त्रिज्यसममिति (actinomorphic/regular) अथवा एकव्याससममित (zygomorphic/bilateral) हो सकते हैं। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल (vertical plane) से विभक्त किया जा सके तब उसे त्रिज्यसममिति कहते हैं। इसके उदाहरण हैं सरसों, धतूरा, मिर्च। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एकव्याससममित कहते हैं। इसके उदाहरण हैं- मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया आदि। जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त न हो सके तो उसे असममिति (asymmetrical) अथवा अनियमित (irregular) कहते हैं। जैसे कि केना।

एक पुष्प त्रितयी (trimerous), चतुष्टयी (tetramerous), पंचतयी (pentamerous) हो सकता है यदि उसमें उनके उपांगों (appendages) की संख्या 3, 4 अथवा 5 के गुणक में हो सकती है। जिस पुष्प में सहपत्र (bracts) होते हैं (पुष्पवृंत के आधार पर छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं) उन्हें सहपत्री (bracteate) कहते हैं और जिसमें सहपत्र नहीं होते, उन्हें सहपत्रहीन (ebracteate) कहते हैं।

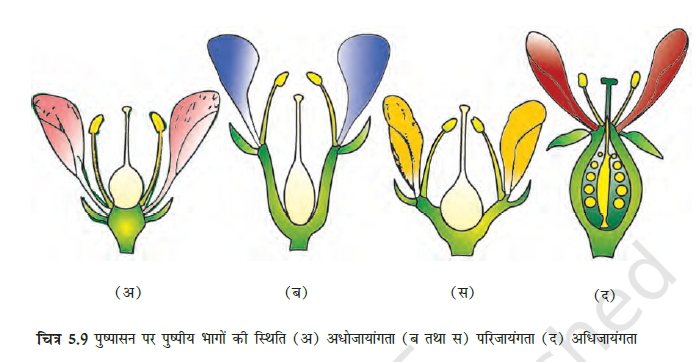

पुष्पवृंत (pedicel) पर केल्किस, कोरोला, पुमंग तथा अंडाशय (ovary) की सापेक्ष स्थिति (relative position) के आधार पर पुष्प को अधोजायांगता (hypogynous), परिजायांगता (perigynous), तथा अधिजायांगता (epigynous) में वर्गीकृत किया जाता है। अधोजायांगता में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं। ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती (superior) होते हैं। इसके सामान्य उदाहरण सरसों, गुड़हल तथा बैंगन हैं। परिजायांगता में अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊँचाई तक होते हैं। इसमें अंडाशय आधा अधोवर्ती (half-inferior) होता है। इसके सामान्य उदाहरण हैं- पल्म, गुलाब, आडू हैं। अधिजायांगता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं और इससे संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं। इसलिए अंडाशय अधोवर्ती (inferior) होता है। इसके उदाहरण हैं सूरजमुखी के अरपुष्पक (ray florets of sunflower), अमरूद तथा घीया।

5.5.1 पुष्प के भाग (Parts of a Flower)

प्रत्येक पुष्प में चार चक्र (whorls) होते हैं जैसे केलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग।

5.5.1.1 केलिक्स (Calyx)

केलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को बाह्य दल (sepal) कहते हैं। प्रायः बाह्य दल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। केलिक्स संयुक्त बाह्य दली (gamosepalous/जुड़े हुए बाह्य दल) अथवा पृथक बाह्य दली (polysepalous/मुक्त बाह्य दल) होते हैं।

5.5.1.2 कोरोला (Corolla)

कोरोला, दल (petal/पंखुड़ी) का बना होता है। दल प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागण (pollination) के लिए कीटों (insects) को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। केलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दली (gamopetalous) अथवा पृथक्दलीय (polypetalous) हो सकता है। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न-भिन्न होता है। जहाँ तक आकृति का संबंध है, वह नलिकाकार (tubular), घंटाकार (bell-shaped), कीप के आकार का (funnel-shaped) तथा चक्राकार (wheel-shaped) हो सकती है।

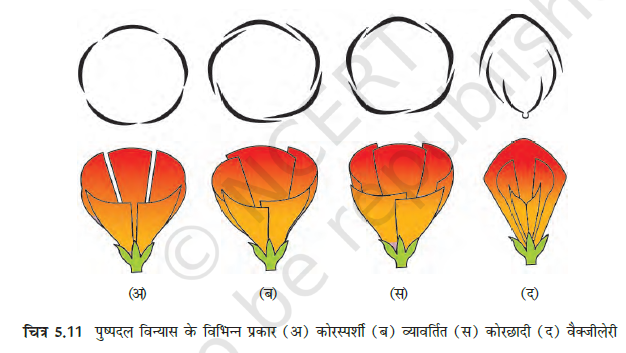

पुष्पदल विन्यास (Aestivation) पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। पुष्पदल विन्यास के प्रमुख प्रकार कोर स्पर्शी (valvate), व्यावर्तित (twisted), कोरछादी (imbricate), वैकजीलेरी (vexillary) होते हैं। जब चक्र के बाह्यदल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हों उसे कोरस्पर्शी कहते हैं; जैसे केलोट्रॉपिस। यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे तीसरे आदि पर अतिव्याप्त (overlap) हो तो उसे व्यावर्तित कहते हैं। इसके उदाहरणः गुड़हल, भिंडी तथा कपास हैं। यदि बाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्याप्त हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति को कोरछादी कहते हैं। इसके उदाहरण – केसिया, गुलमोहर हैं। मटर, सेम में पाँच दल होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा (मानक/standard) दो पार्श्वी को (पंख/wings) और ये दो सबसे छोटे अग्र दलों (कूटक/keel) को अतिव्यापित करते हैं। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को वैक्जीलरी अथवा पैपिलिओनेसियस (papilionaceous) कहते हैं।

5.5.1.3 पुमंग (Androecium)

पुमंग पुंकेसरों (stamens) से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग (male reproductive organs) हैं, में एक तंतु (filament) तथा एक परागकोश (anther) होता है। प्रत्येक परागकोश प्रायः द्विपालक (bilobed) होता है और प्रत्येक पालि (lobe) में दो कोष्ठक (chambers), परागकोष (pollen sacs) होते हैं। पराग कोष में परागकण (pollen grains) होते हैं। बंध्य पुंकेसर (sterile stamens) जनन करने में असमर्थ होते हैं और वह स्टेमिनाएड (staminode) कहलाते हैं।

पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं, तो उसे दल्लग्न (epipetalous) कहते हैं जैसे बैंगन में। यदि ये परिदल पुंज से जुड़े हों तो उसे परिदल लग्न (epiphyllous) कहते हैं जैसे लिली में। फूल में पुंकेसर मुक्त (बहु पुंकेसरी/polyandrous) अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल (एकसंघी/monadelphous) जैसे गुड़हल में है; अथवा दो बंडल (द्विसंघी/diadelphous) जैसे मटर में अथवा दो से अधिक बंडल (बहुसंघी/polyadelphous) जैसे सिट्रस (citrus) में हो सकते हैं। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है जैसे सेल्विया (Salvia) तथा सरसों में।

5.5.1.4 जायांग (Gynoecium)

जायांग फूल के मादा जनन अंग (female reproductive organs) होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडप (carpel) से मिलकर बनते हैं। अंडप के तीन भाग होते हैं- वर्तिकाग्र (stigma), वर्तिका (style) तथा अंडाशय (ovary)। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र प्रायः वर्तिका की चोटी पर होती है और परागकण को ग्रहण करती है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड (ovules) होते हैं जो चपटे, गद्देदार बीजांडासन (placenta) से जुड़े रहते हैं। जब एक से अधिक अंडप होते हैं तब वे पृथक (मुक्त) हो सकते हैं, (जैसे कि गुलाब और कमल में) इन्हें वियुक्तांडपी (apocarpous) कहते हैं। जब अंडप जुड़े होते हैं, जैसे मटर तथा टमाटर, तब उन्हें युक्तांडपी (syncarpous) कहते हैं। निषेचन (fertilization) के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं।

बीजांडन्यास (Placentation) अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं। बीजांडन्यास सीमांत (marginal), स्तंभीय (axile), भित्तीय (parietal), आधारी (basal), केंद्रीय (central) तथा मुक्त स्तंभीय (free central) प्रकार का होता है। सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन (ventral suture) के साथ-साथ कटक (ridge) बनाता है और बीजांड कटक पर स्थित रहते हैं जो दो कतारें (rows) बनाती हैं जैसे कि मटर में। जब बीजांडासन अक्षीय (axial) होता है और बीजांड बहुकोष्ठकीय (multilocular) अंडाशय पर लगे होते हैं तब ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभीय कहते हैं। इसका उदाहरण है गुड़हल, टमाटर तथा नींबू। भित्तीय बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक होता है लेकिन आभासी पट (false septum) बनने के कारण दो कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। इसके उदाहरण हैं क्रुसीफर (सरसों) तथा आर्जेमोन (Argemone) हैं। जब बीजांड केंद्रीय कक्ष (central chamber) में होते हैं और यह पूटीय (septate) नहीं होते जैसे कि डाएन्थस (Dianthus) तथा प्रिमरोज (Primrose), तब इस प्रकार के बीजांडन्यास को मुक्त स्तंभीय कहते हैं। आधारी बीजांडन्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है। इसके उदाहरण सूरजमुखी, गेंदा हैं।

5.6 फल (Fruit)

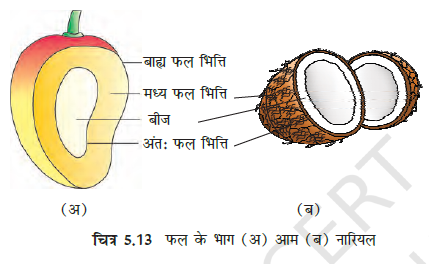

फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय (matured ovary) होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनिषेकी (parthenocarpic) फल कहते हैं।

प्रायः फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति (pericarp) तथा बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क (dry) अथवा गूदेदार (fleshy) हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी तथा गूदेदार होती है तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती जिसे बाह्यफल भित्ति (epicarp) कहते हैं। इसके मध्य में मध्यफल भित्ति (mesocarp) तथा भीतरी ओर अंतःफल भित्ति (endocarp) होती है।

आम तथा नारियल में फल के प्रकार को अष्ठिल (drupe) कहते हैं। ये फल एकांडपी (monocarpellary) ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है। आम में फल भित्ति बाह्यफल भित्ति, गूदेदार एवं खाने योग्य मध्यफल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली अंतःफल भित्ति के सुस्पष्ट रूप से विभेदित (differentiated) होती है। नारियल में मध्यफल भित्ति तंतुमयी (fibrous) होती है।

5.7 बीज (Seed)

निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण (seed coat) तथा भ्रूण (embryo) होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर (radicle), एक भ्रूणीय अक्ष (embryonic axis) तथा एक (गेहूँ, मक्का) अथवा दो (चना, मटर) बीजपत्र (cotyledons) होते हैं।

5.7.1 द्विबीजपत्री बीज की संरचना (Structure of Dicotyledonous Seed)

बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की दो सतहें होती हैं- बाहरी को बीजचोल (testa) और भीतरी स्तर को टेगमेन (tegmen) कहते हैं। बीज पर एक क्षत चिह्न (scar) की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिका (hilum) कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांडद्वार (micropyle) कहते हैं। बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और दो गूदेदार बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ (food material) संचित रहता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तियोंदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। भ्रूणपोष (endosperm) भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है जो द्विनिषेचन (double fertilization) के परिणामस्वरूप बनता है। चना, सेम तथा मटर में भ्रूणपोष पतला होता है। इसलिए ये अभ्रूणपोषी (non-albuminous/ex-albuminous) हैं जबकि अरंड (castor) में यह गूदेदार होता है (भ्रूणपोषी/albuminous है)।

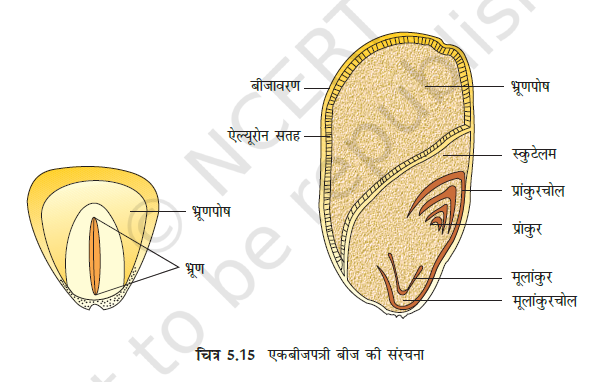

5.7.2 एकबीजपत्री बीज की संरचना (Structure of Monocotyledonous Seed)

प्रायः एकबीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं। उदाहरणतः ऑर्किड (Orchid)। अनाज (cereals) के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार (membranous), तथा फल भित्ति से संग्लित (fused) होता है। भ्रूणपोष स्थूली (bulky) होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीनी (proteinaceous) सतह द्वारा अलग होती है जिसे एल्यूरोन सतह (aleurone layer) कहते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खाँचे (groove) में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा ढलाकार बीजपत्र होता है जिसे स्कुटेलम (scutellum) कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसमें प्रांकुर तथा मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं, जिसे क्रमशः प्रांकुरचोल (coleoptile) तथा मूलांकुरचोल (coleorhiza) कहते हैं।

5.8 एक प्ररूपी पुष्पी पादप का अर्ध्द-तकनीकी विवरण (Semi-technical Description of a Typical Flowering Plant)

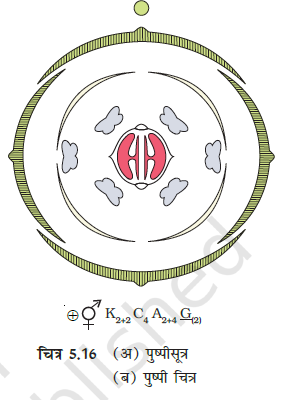

पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से आकारिकी अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। पौधे के वर्णन में उसकी प्रकृति (habit), कायिक अभिलक्षण (vegetative characters) (मूल, तना तथा पत्तियां) और उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण (floral characters) (पुष्प विन्यास, फूल के भाग) का वर्णन आता है। पौधे के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद पुष्पी भाग के पुष्पी चित्र (floral diagram) तथा पुष्पी सूत्र (floral formula) बताने पड़ते हैं। पुष्पी सूत्र को कुछ संकेतों (symbols) द्वारा इंगित किया जाता है। पुष्पी सूत्र में सहपत्र को Br से, केलिक्स को K से, कोरोला को C से, परिदल पुंज को P से, पुमंग को A से तथा जायांग को G से लिखते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को G और अधोवर्ती अंडाशय को G से लिखते हैं। नर फूल के लिए σ, मादा के लिए ♀ तथा द्विलिंगी के लिए ⚥ चिह्नों से इंगित करते हैं। त्रिज्य सममिति को ⊕ तथा एक व्यास सममित को % इंगित करते हैं। संयुक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट से बंद करते हैं और आसंजन (adhesion) को पुष्पी चिह्नों के ऊपर रेखा खींचते हैं। पुष्पी चित्र से फूल के भागों की संख्या, उनके विन्यस्त क्रम और उनके संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मातृ अक्ष (mother axis) की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है जिसे डॉट द्वारा पुष्पी चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। केलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग क्रमवार चक्र में दिखाए जाते हैं। केलिक्स सबसे बाहर की ओर तथा जायांग सबसे भीतर होता है। यह आसंजन तथा आसंजन को चक्र के भागों तथा चक्र के बीचों को इंगित करता है। सरसों के पौधे (कुल: ब्रसिकासी/Brassicaceae) के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र दिखाए जाते हैं।

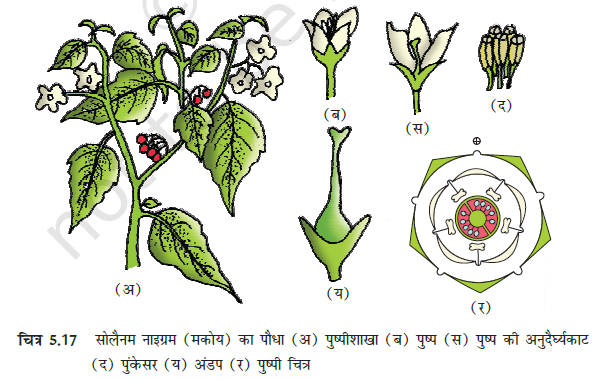

5.9 सोलैनेसी (Solanaceae)

यह एक बड़ा कुल (family) है। प्रायः इसे आलू कुल (Potato family) भी कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय (tropical), उपोष्ण (subtropical) तथा शीतोष्ण (temperate) में फैले रहते हैं।

कायिक अभिलक्षण (Vegetative Characters) इसके पौधे प्रायः शाकीय (herbaceous), झाड़ियाँ (shrubs) तथा छोटे वृक्ष (small trees) वाले होते हैं।

- तना (Stem): शाकीय, कभी-कभी काष्ठीय (woody); वायवीय (aerial), सीधा (erect), सिलिंडराकार (cylindrical), शाखित (branched); ठोस (solid) अथवा खोखला (hollow); रोमयुक्त (hairy) अथवा अरोमिल (glabrous); भूमिगत (underground) जैसे आलू (सोलैनम ट्यूबरोसम/Solanum tuberosum)।

- पत्तियाँ (Leaves): एकांतर (alternate), सरल (simple), कभी-कभी संयुक्त पिच्छाकार (pinnately compound); अनुपर्णी (exstipulate); जालिका विन्यास (reticulate venation)।

पुष्पी अभिलक्षण (Floral Characters)

- पुष्पक्रम (Inflorescence): एकल (solitary), कक्षीय (axillary), ससीमाक्षी (cymose) जैसे सोलैनम (Solanum) में।

- फूल (Flower): उभयलिंगी (bisexual), त्रिज्यसममिति (actinomorphic)।

- केलिक्स (Calyx): पाँच बाह्य दल (sepals), संयुक्त (united), दीर्घस्थायी (persistent), कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास (valvate aestivation)।

- कोरोला (Corolla): पाँच दल (petals), संयुक्त (united), कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास (valvate aestivation)।

- पुमंग (Androecium): पाँच पुंकेसर (stamens), दल्लग्न (epipetalous)।

- जायांग (Gynoecium): द्विअंडपी (bicarpellary), युक्तांडपी (syncarpous), तिरछी अंडाशय (obliquely placed ovary), ऊर्ध्वाधर अंडाशय (superior ovary), द्विकोषठी (bilocular), बीजांडासन फूला हुआ जिसमें बहुत से बीजांड (ovules)।

- फल (Fruit): संपुट (capsule) अथवा सरस (berry)।

- बीज (Seeds): भ्रूणपोषी (endospermous), अनेक (numerous)।

- पुष्पी सूत्र (Floral Formula): ⊕⚥ K(5) C(5) A5G(2)

आर्थिक महत्व (Economic Importance) इस कुल के अधिकांश सदस्य भोजन (टमाटर, बैंगन, आलू), मसाले (मिर्च), औषधि (बेलाडोना, अश्वगंधा), धूमक (तंबाकू), सजावटी पौधे (पिटूनिया) के स्रोत हैं।

FAQs on पुष्पी पादपों की आकारिकी Morphology of Flowering Plants

1. एक पिच्छाकार संयुक्त पत्ती हस्ताकार संयुक्त पत्ती से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर: पिच्छाकार संयुक्त पत्ती (Pinnately Compound Leaf): इसमें कई पत्रक (leaflets) एक ही अक्ष (rachis) पर स्थित होते हैं, जो मुख्य रूप से मध्यशिरा (midrib) का विस्तार होता है। सभी पत्रक एक केंद्रीय अक्ष के दोनों ओर व्यवस्थित होते हैं। इसका उदाहरण नीम (Neem) की पत्ती है।

- हस्ताकार संयुक्त पत्ती (Palmately Compound Leaf): इसमें सभी पत्रक एक ही बिंदु पर, यानी पर्णवृंत (petiole) की चोटी से जुड़े रहते हैं, जैसे हथेली से उंगलियाँ निकलती हैं। इसका उदाहरण सिल्क कॉटन (Silk Cotton) वृक्ष की पत्ती है।

2. विभिन्न प्रकार के पर्णविन्यास का उदाहरण सहित वर्णन करो।

उत्तर: पर्णविन्यास (Phyllotaxy) तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को कहते हैं। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है:

- एकांतर पर्णविन्यास (Alternate Phyllotaxy): इस प्रकार के पर्णविन्यास में प्रत्येक गाँठ (node) पर केवल एक पत्ती एकांतर क्रम में लगी रहती है।

- उदाहरण: गुड़हल (Hibiscus), सरसों (Mustard), सूर्यमुखी (Sunflower)।

- सम्मुख पर्णविन्यास (Opposite Phyllotaxy): इसमें प्रत्येक गाँठ पर पत्तियों का एक जोड़ा एक दूसरे के ठीक सामने, यानी सम्मुख, व्यवस्थित होता है।

- उदाहरण: अमरूद (Guava), केलोट्रोपिस (Calotropis)।

- चक्करदार पर्णविन्यास (Whorled Phyllotaxy): यदि एक ही गाँठ पर दो से अधिक पत्तियाँ निकलती हैं और वे उसके चारों ओर एक चक्र (whorl) बनाती हैं, तो इसे चक्करदार पर्णविन्यास कहते हैं।

- उदाहरण: एल्सटोनिआ (Alstonia)।

3. निम्नलिखित की परिभाषा लिखो।

उत्तर:(अ) पुष्पदल विन्यास (Aestivation): पुष्पकली (floral bud) में एक ही चक्र (whorl) के बाह्य दल (sepals) अथवा दल (petals) के एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं।

- (ब) बीजांडन्यास (Placentation): अंडाशय (ovary) में बीजांडों (ovules) के लगे रहने के क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं। यह सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, आधारी, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय प्रकार का हो सकता है।

- (स) त्रिज्य सममिति (Actinomorphic Symmetry): जब किसी फूल को उसके केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाले किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल (vertical plane) द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सके, तो उसे त्रिज्य सममिति कहते हैं। इसे नियमित फूल भी कहा जाता है।

- (द) एकव्यास सममित (Zygomorphic Symmetry): जब फूल को केवल एक विशिष्ट ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभाजित किया जा सके, तो उसे एकव्यास सममित कहते हैं।

- (इ) ऊर्ध्ववर्ती (Superior Ovary): पुष्प में जब जायांग (gynoecium) सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और फूल के अन्य भाग (केलिक्स, कोरोला, पुमंग) अंडाशय के नीचे से निकलते हैं, तो ऐसे अंडाशय को ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कहते हैं। यह अधोजायांगता (hypogynous) की स्थिति में होता है।

- (एफ) परिजायांगी पुष्प (Perigynous Flower): ऐसे पुष्प जिनमें अंडाशय (ovary) मध्य में स्थित होता है, और पुष्पासन (thalamus) के किनारे ऊपर की ओर बढ़ते हुए अंडाशय को आंशिक रूप से घेर लेते हैं, जिससे फूल के अन्य भाग लगभग समान ऊँचाई पर अंडाशय के किनारे से निकलते हैं। इसमें अंडाशय आधा अधोवर्ती (half-inferior) होता है।

- (जी) दललग्न पुंकेसर (Epipetalous Stamen): जब पुंकेसर (stamens) फूल के दलों (petals) से जुड़े होते हैं, तो इस स्थिति को दल्लग्न पुंकेसर कहते हैं। इसका उदाहरण बैंगन है।

4. निम्नलिखित में अंतर लिखो।

उत्तर:

- (अ) असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी पुष्पक्रम (Racemose vs. Cymose Inflorescence):

- असीमाक्षी पुष्पक्रम (Racemose Inflorescence):

- पुष्पीय अक्ष की वृद्धि असीमित (indefinite) होती है।

- फूल पार्श्व (laterally) में अग्राभिसारी (acropetal) क्रम में लगते हैं, यानी नए और युवा फूल शीर्ष (apex) पर होते हैं।

- शीर्षस्थ कली (apical bud) लगातार बढ़ती रहती है।

- ससीमाक्षी पुष्पक्रम (Cymose Inflorescence):

- पुष्पीय अक्ष की वृद्धि सीमित (definite) होती है।

- मुख्य अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, जिससे आगे की वृद्धि रुक जाती है।

- फूल तलाभिसारी (basipetal) क्रम में लगते हैं, यानी नए और युवा फूल आधार (base) पर होते हैं।

- असीमाक्षी पुष्पक्रम (Racemose Inflorescence):

- (ब) वियुक्तांडपी तथा युक्तांडपी अंडाशय (Apocarpous vs. Syncarpous Ovary):

- वियुक्तांडपी अंडाशय (Apocarpous Ovary):

- इसमें एक से अधिक अंडप (carpels) होते हैं, लेकिन वे सभी एक-दूसरे से मुक्त (free) होते हैं, यानी जुड़े हुए नहीं होते।

- प्रत्येक अंडप एक अलग अंडाशय बनाता है।

- उदाहरण: गुलाब, कमल।

- युक्तांडपी अंडाशय (Syncarpous Ovary):

- इसमें एक से अधिक अंडप होते हैं, और वे सभी आपस में जुड़े हुए (fused) होते हैं, जिससे एक ही समग्र अंडाशय बनता है।

- उदाहरण: मटर, टमाटर।

- वियुक्तांडपी अंडाशय (Apocarpous Ovary):

5. निम्नलिखित के चिह्नित चित्र बनाओ।

उत्तर:

- (अ) चने के बीज का अनुदैर्घ्य काट (Longitudinal Section of Gram Seed):

* चने का बीज द्विबीजपत्री (dicot) होता है। इसमें एक बीजावरण (seed coat), नाभिका (hilum), बीजांडद्वार (micropyle), तथा भ्रूण (embryo) होता है। भ्रूण में दो बड़े बीजपत्र (cotyledons), एक मूलांकुर (radicle) और एक प्रांकुर (plumule) होते हैं। यह एक अभ्रूणपोषी (non-albuminous) बीज है।

- (ब) मक्के के बीज का अनुदैर्घ्य काट (Longitudinal Section of Maize Seed):

* मक्के का बीज एकबीजपत्री (monocot) होता है। इसमें एक संयुक्त बीजावरण और फल भित्ति होती है। इसमें एक बड़ा भ्रूणपोष (endosperm) होता है, जो खाद्य पदार्थ संग्रहीत करता है। भ्रूणपोष को एल्यूरोन परत (aleurone layer) द्वारा भ्रूण से अलग किया जाता है। भ्रूण में एक स्कुटेलम (scutellum), प्रांकुरचोल (coleoptile) से ढका प्रांकुर, और मूलांकुरचोल (coleorhiza) से ढका मूलांकुर होता है। यह एक भ्रूणपोषी (albuminous) बीज है।

6. सोलैनेसी कुल के एक पुष्प को उदाहरण के रूप में लो तथा उनका अर्ध्द-तकनीकी विवरण प्रस्तुत करो। पुष्पी चित्र भी बनाओ।

उत्तर: सोलैनेसी (Solanaceae) कुल (आलू कुल) के पुष्प का अर्ध्द-तकनीकी विवरण: यहां हम बैंगन (Brinjal) के पुष्प का उदाहरण लेंगे, जो सोलैनेसी कुल से संबंधित है।

कायिक अभिलक्षण (Vegetative Characters):

- प्रकृति (Habit): शाकीय (herbaceous) या छोटे झाड़ीदार पौधे।

- तना (Stem): वायवीय (aerial), सीधा, शाखित (branched), बेलनाकार (cylindrical), कभी-कभी ठोस, कभी-कभी खोखला, रोमयुक्त। आलू में तना भूमिगत (underground) होता है।

- पत्तियाँ (Leaves): एकांतर (alternate), सरल (simple), कभी-कभी पिच्छाकार संयुक्त (pinnately compound), अनुपर्णी (exstipulate), जालिका शिराविन्यास (reticulate venation)।

पुष्पी अभिलक्षण (Floral Characters):

- पुष्पक्रम (Inflorescence): एकल (solitary) या कक्षीय (axillary), ससीमाक्षी (cymose) पुष्पक्रम।

- पुष्प (Flower): द्विलिंगी (bisexual), त्रिज्यसममित (actinomorphic)।

- केलिक्स (Calyx): 5 बाह्य दल (sepals), संयुक्त (gamosepalous), दीर्घस्थायी (persistent), कोरस्पर्शी (valvate) पुष्पदल विन्यास।

- कोरोला (Corolla): 5 दल (petals), संयुक्त (gamopetalous), कोरस्पर्शी (valvate) पुष्पदल विन्यास, नलिकाकार या कीप के आकार का।

- पुमंग (Androecium): 5 पुंकेसर (stamens), दल्लग्न (epipetalous) (दलों से जुड़े हुए)।

- जायांग (Gynoecium): द्विअंडपी (bicarpellary), युक्तांडपी (syncarpous) (अंडप जुड़े हुए), अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती (superior ovary), सामान्यतः द्विकोषठी (bilocular) लेकिन कभी-कभी आभासी पट (false septum) के कारण बहुकोषठी हो सकता है। बीजांडासन (placenta) फूला हुआ होता है और उसमें अनेक बीजांड (ovules) होते हैं। अंडाशय तिरछे (obliquely) लगे होते हैं।

- फल (Fruit): बेर (berry) या कैप्सूल (capsule)।

- बीज (Seed): भ्रूणपोषी (endospermous), अनेक।

पुष्पी सूत्र (Floral Formula): oplustext⚥textK∗(5)textC∗(5)textA∗5underlinetextG∗(2)

पुष्पी चित्र (Floral Diagram):

7. पुष्पी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजांडन्यासों का वर्णन करो।

उत्तर: बीजांडन्यास (Placentation) अंडाशय (ovary) में बीजांडों (ovules) के लगे रहने के क्रम को कहते हैं। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के बीजांडन्यास पाए जाते हैं:

- सीमांत बीजांडन्यास (Marginal Placentation):

- बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन (ventral suture) के साथ-साथ एक कटक (ridge) बनाता है। बीजांड इस कटक पर दो कतारों में लगे होते हैं।

- उदाहरण: मटर (Pea)।

- स्तंभीय बीजांडन्यास (Axile Placentation):

- बीजांडासन अक्षीय (axial) होता है, और बीजांड बहुकोष्ठकीय (multilocular) अंडाशय पर लगे होते हैं। अंडाशय पटों (septa) द्वारा कई कोष्ठकों में विभाजित होता है।

- उदाहरण: गुड़हल (Hibiscus), टमाटर (Tomato), नींबू (Lemon)।

- भित्तीय बीजांडन्यास (Parietal Placentation):

- बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति (inner wall) पर अथवा परिधीय (peripheral) भाग में लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक (unilocular) होता है, लेकिन कभी-कभी एक आभासी पट (false septum) बनने के कारण दो कोष्ठकों में विभाजित हो जाता है।

- उदाहरण: सरसों (Mustard), आर्जेमोन (Argemone)।

- मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास (Free Central Placentation):

- बीजांड केंद्रीय अक्ष पर लगे होते हैं और अंडाशय पटों (septa) द्वारा विभाजित नहीं होता (unilocular)।

- उदाहरण: डाएन्थस (Dianthus), प्रिमरोज (Primrose)।

- आधारी बीजांडन्यास (Basal Placentation):

- बीजांडासन अंडाशय के आधार (base) पर होता है, और इसमें केवल एक बीजांड होता है।

- उदाहरण: सूरजमुखी (Sunflower), गेंदा (Marigold)।

8. पत्तियों के विभिन्न रूपांतरण पौधे की कैसे सहायता करते हैं?

उत्तर: पत्तियाँ (leaves) पौधों के महत्वपूर्ण कायिक अंग हैं, और वे विभिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित (modified) हो सकती हैं, जिससे पौधों को विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने और बढ़ने में मदद मिलती है:

- प्रतान (Tendrils): कुछ पौधों में पत्तियाँ पतले, कुंडलित प्रतान में रूपांतरित हो जाती हैं, जो कमजोर तनों वाले पौधों को चढ़ने और सहारे से जुड़ने में मदद करते हैं।

- सहायता: चढ़ने में सहारा प्रदान करना (e.g., मटर)।

- शूल (Spines): कुछ पौधों में पत्तियाँ कठोर और नुकीले शूलों में रूपांतरित हो जाती हैं।

- सहायता: शाकाहारी जीवों से पौधे की रक्षा करना और वाष्पोत्सर्जन (transpiration) के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करना (e.g., कैक्टस, नागफनी)।

- भोजन संग्रह (Food Storage): कुछ पौधों में पत्तियाँ भोजन और पानी को स्टोर करने के लिए मांसल (fleshy) और फूली हुई हो जाती हैं।

- सहायता: प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे को पोषण प्रदान करना (e.g., प्याज, लहसुन)।

- पर्णिल ग्रंथियाँ (Phyllodes): कुछ पौधों में पर्णवृंत (petiole) चपटा और हरा हो जाता है, पत्तियों की तरह कार्य करता है। वास्तविक पत्तियाँ छोटी या अनुपस्थित होती हैं।

- सहायता: प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) करना, खासकर शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वास्तविक पत्तियाँ पानी के नुकसान को कम करने के लिए कम हो जाती हैं (e.g., ऑस्ट्रेलियन अकेशिया)।

- कीटभक्षी पत्तियाँ (Insectivorous Leaves): कुछ पौधों में पत्तियाँ कीटों को फंसाने और पचाने के लिए विशेष संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं।

- सहायता: नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की कमी वाले मिट्टी में अतिरिक्त पोषक तत्व प्राप्त करना (e.g., घटपर्णी (pitcher plant), वीनस फ्लाईट्रैप (Venus flytrap))।

- कायिक प्रवर्धन (Vegetative Propagation): कुछ पौधों में पत्तियाँ नए पौधों को उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं।

- सहायता: अलैंगिक प्रजनन (asexual reproduction) द्वारा नए पौधों का उत्पादन करना (e.g., ब्रायोफिलम (Bryophyllum))।

9. पुष्पक्रम की परिभाषा करो। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों के आधार का वर्णन करो।

उत्तर: पुष्पक्रम (Inflorescence): पुष्पी अक्ष (floral axis) पर फूलों (flowers) के लगने के क्रम (arrangement) को पुष्पक्रम कहते हैं। यह फूलों के खिलने और विकसित होने के तरीके को दर्शाता है।

पुष्पी पादपों में पुष्पक्रम को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस बात पर आधारित होते हैं कि पुष्पी अक्ष (peduncle) की वृद्धि सीमित है या असीमित:

- असीमाक्षी पुष्पक्रम (Racemose Inflorescence):

- आधार: इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष (main axis) की वृद्धि असीमित (indefinite) होती है, यानी यह लगातार बढ़ती रहती है और फूल पार्श्व (laterally) में उत्पन्न होते रहते हैं।

- फूलों का क्रम: फूल अग्राभिसारी (acropetal) क्रम में लगे होते हैं, जिसका अर्थ है कि युवा और नए फूल अक्ष के शीर्ष (apex) पर होते हैं, जबकि पुराने फूल आधार (base) पर होते हैं।

- उदाहरण: सरसों (Mustard), मूली (Radish), गुड़हल (Hibiscus)।

- ससीमाक्षी पुष्पक्रम (Cymose Inflorescence):

- आधार: इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि सीमित (definite) होती है क्योंकि इसका शीर्ष एक फूल में समाप्त हो जाता है।

- फूलों का क्रम: फूल तलाभिसारी (basipetal) क्रम में लगे होते हैं, जिसका अर्थ है कि मुख्य अक्ष पर सबसे पुराना फूल शीर्ष पर होता है, जबकि युवा फूल उसके नीचे उत्पन्न होते हैं।

- उदाहरण: चमेली (Jasmine), कपास (Cotton), बैंगन (Brinjal)।

इसके अतिरिक्त, कुछ विशेष प्रकार के पुष्पक्रम भी होते हैं, जैसे:

- साइथियम (Cyathium): यूफोरबिया (Euphorbia) में पाया जाता है, जिसमें नर फूल एक मादा फूल को घेरते हैं।

- वर्टीसिलेस्टर (Verticillaster): तुलसी (Ocimum) में पाया जाता है, जिसमें पत्तियों के कक्ष में फूलों के गुच्छे होते हैं।

- हाइपैंथोडियम (Hypanthodium): अंजीर (Fig) में पाया जाता है, जिसमें मांसल, खोखली संरचना के अंदर फूल होते हैं।

10. पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन करो।

उत्तर: पुष्पासन (thalamus) पुष्प का फूला हुआ भाग होता है जिस पर फूल के विभिन्न भाग लगे होते हैं। इन भागों की पुष्पासन पर सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

- अधोजायांगी पुष्प (Hypogynous Flower):

- स्थिति: इस प्रकार के पुष्प में जायांग (gynoecium/मादा प्रजनन अंग) पुष्पासन पर सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है। फूल के अन्य भाग – केलिक्स (calyx), कोरोला (corolla) और पुमंग (androecium) – अंडाशय (ovary) के नीचे से उत्पन्न होते हैं।

- अंडाशय की स्थिति: अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती (superior) होता है।

- उदाहरण: सरसों (Mustard), गुड़हल (Hibiscus), बैंगन (Brinjal)।

- परिजायांगी पुष्प (Perigynous Flower):

- स्थिति: इस पुष्प में अंडाशय पुष्पासन के केंद्र में होता है। पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर बढ़कर एक कप जैसी संरचना बनाते हैं जो अंडाशय को आंशिक रूप से घेर लेती है। फूल के अन्य भाग अंडाशय के लगभग समान ऊँचाई पर पुष्पासन के किनारे से उत्पन्न होते हैं।

- अंडाशय की स्थिति: अंडाशय आधा-अधोवर्ती (half-inferior) होता है।

- उदाहरण: आलूबुखारा (Plum), गुलाब (Rose), आड़ू (Peach)।

- अधिजायांगी पुष्प (Epigynous Flower):

- स्थिति: इस पुष्प में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर बढ़कर अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेते हैं और उससे संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर से उत्पन्न होते हैं।

- अंडाशय की स्थिति: अंडाशय अधोवर्ती (inferior) होता है।

- उदाहरण: सूरजमुखी के अरपुष्पक (ray florets of sunflower), अमरूद (Guava), घीया (Cucurbita)।