Class 12 Lakshman Murchaa evam Ram Ka Vilaap by Tulsidas

Class 12 Lakshman Murchaa evam Ram Ka Vilaap by Tulsidas : पाठ के विश्लेषण के अनुसार, तुलसीदास की कविता में भक्ति और लोकमंगल का सुंदर समन्वय है। उन्होंने शास्त्रीय भाषा (संस्कृत) में क्षमता होने के बावजूद लोकभाषाओं (अवधी और ब्रजभाषा) को अपनाया। उनकी रचनाओं में शास्त्र और लोक, तथा भक्ति और रचनाकार के बीच का द्वंद्व स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें वे संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर और शिल्प की दृष्टि से शास्त्र की ओर झुके हैं। इस उभयमुखी प्रक्रिया ने उन्हें विद्वानों और जनसामान्य दोनों में लोकप्रिय बनाया।

सामाजिक और आर्थिक यथार्थ का चित्रण

कवितावली के छंदों के माध्यम से पाठ में दिखाया गया है कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक विषमता का गहरा बोध था। ‘किसबी किसान…’ और ‘खेती न किसान…’ जैसे छंदों का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया गया है कि उन्होंने ‘पेट की आग’ और बेकारी की भयावहता का यथार्थवादी चित्रण किया। वे दारिद्र्य को ‘दशानन’ (रावण) के समान मानते थे, जो उनके युग की पीड़ा का प्रमाण है।

राम-भक्ति का स्वरूप

पाठ में तुलसीदास की राम-भक्ति को जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली और आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करने वाली दोनों तरह की भक्ति बताया गया है। विशेष रूप से, ‘धूत कहौ…’ सवैये में उनके भक्त हृदय के स्वाभिमान और निर्भीकता को दर्शाया गया है, जहाँ वे सामाजिक भेदभाव और आलोचनाओं से ऊपर उठकर केवल राम के ‘गुलाम’ होने का दावा करते हैं।

मानवीय संवेदना का मार्मिक चित्रण

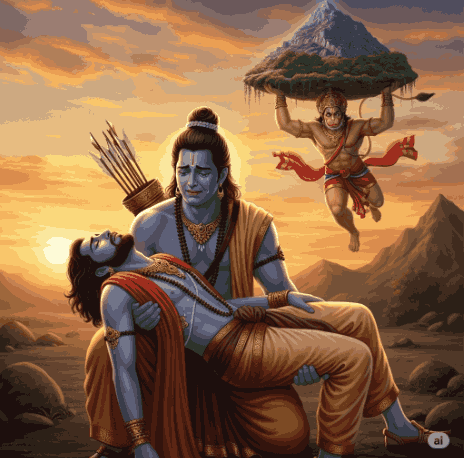

रामचरितमानस के लंकाकांड से लिए गए लक्ष्मण के मूर्छित होने के प्रसंग का विश्लेषण करते हुए पाठ बताता है कि तुलसीदास ने राम के विलाप को सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। राम का आत्म-ग्लानि और पछतावा, उनका मानवीय उपमाओं का प्रयोग (पंखहीन पक्षी, मणिहीन सर्प), और उनके भाई के प्रति असीम प्रेम का चित्रण उनके ईश्वरीय स्वरूप को मानवीय धरातल पर उतार देता है।

करुण रस में वीर रस का आविर्भाव

पाठ के अनुसार, इस घने शोक-परिवेश में जब हनुमान संजीवनी लेकर आते हैं, तो कवि इसे ‘करुणा महुँ बीर रस’ का आविर्भाव बताते हैं। यह हनुमान के असाधारण पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जो निराशा और करुणा के माहौल को आशा और विजय के उत्साह में बदल देता है।

कुल मिलाकर, आपने जो पाठ दिया है वह तुलसीदास के बहुआयामी व्यक्तित्व और उनकी कालजयी रचनाओं का एक उत्कृष्ट सारांश और विश्लेषण है। इसमें उनकी जीवनी, काव्य-विशेषताएँ, सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदना का गहन अध्ययन शामिल है।

गोस्वामी तुलसीदास

जन्म : सन् 1532, बाँदा (उत्तर प्रदेश) ज़िले के राजापुर गाँव में माना जाता है।

प्रमुख रचनाएँ : रामचरितमानस, विनयपत्रिका, गीतावली, श्रीकृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा-प्रश्न।

निधन : सन् 1623, काशी में।

हृदय-सिंधु मति सीप समाना। स्वाती सारद कहहिं सुजाना॥

जौं बरषै बर बारि विचारू। होहिं कवित मुकुतामनि चारू॥

कीरति भनिति भूति भल सोई। सुरसरि सम सब कहँ हित होई॥

भक्तिकाल की सगुण काव्य-धारा में रामभक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है। परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोकमंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह बात न सिर्फ़ उनकी काव्य-संवेदना की दृष्टि से, वरन् काव्यभाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यहीं है कि शास्त्रीय भाषा (संस्कृत) में सर्जन-क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोकभाषा (अवधी व ब्रजभाषा) को साहित्य-रचना के माध्यम के रूप में चुना और जैसे जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है; जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुक गए हैं तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य तथा लोकगुहीत को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्त्व उन्हें विद्वानों तथा जनसामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना रूपों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व– चित्रण जहाँ सभी विचार/भावधारा के लोगों को तुलसी-काव्य में अपनी-अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं ‘समन्वय’ उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है।

तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है, विशेषकर रामचरितमानस। इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्वप्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक-संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीता-राम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के मनुष्य के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं।

तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी-क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्यभाषायी तत्त्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य-रूप, छंद और काव्यभाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है-वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी-क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं-अवधी व ब्रजभाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं-सीताराम व राधाकृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग-वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है, वहीं पहचान सांगरूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है।

विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का जीवन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का उन्हें सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के दो कवित्त और एक सवैया इसके प्रमाणस्वरूप हैं। पहले छंद (“किसबी किसान…”) में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे-बुरे समस्त लीला-प्रपंचों का आधार “पेट की आग” है, यह दारुण व गहन यथार्थ है; जिसका समाधान वे राम-रूपी घनश्याम (मेघ) के कृपा-जल में देखते हैं। उस प्रकार, उनकी राम-भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है; साथ ही वह आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद (“खेती न किसान…”) में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थपरक चित्रण करते हुए उसे दशानन (रावण) से उपमित करते हैं। तीसरे छंद (“धूत कहौ…”) में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त-हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात-पाँत और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभावमूलक सामाजिक-राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है।

रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे-धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा प्रकट हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य-मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह जैसे तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक-परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह दृष्टि है और काव्यगत करुण-प्रसंग को जीवन के मंगल-विकास की ओर ले जाती है।

कवितावली से (तुलसीदास)

कवित्त

किसबी, किसान-कुल, बनिक, भिखारी, भाट,

चाकर, चपल नट, चोर, चार, चेटकी।

पेटको पढ़त, गुन गढ़त, चढ़त गिरि,

अटत गहन-गन अहन अखेटको॥

ऊँचे-नीचे करम, धरम-अधरम करि,

पेट ही को पचत, बेचत बेटा-बेटकी।

‘तुलसी’ बुझाइ एक राम घनस्याम ही तें,

आगि बड़वागितें बड़ी है आगि पेटकीं॥

कवित्त

खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि,

बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी।

जीविका बिहीन लोग सीद्यमान सोच बस,

कहें एक एकन सों “कहाँ जाई, का करी?”

बेदहूँ पुरान कहे, लोकहूँ बिलोकिअत,

साँकरे सबैं पै, राम! रावरें कृपा करी।

दारिद-दसानन दबाई दुनी, दीनबंधु!

दुरित-दहन देखि तुलसी हहा करी॥

सवैया

धूत कहौ, अवधूत कहौ, रजपूतु कहौ, जोलहा कहौ कोऊ।

काहू की बेटीसों बेटा न ब्याहब, काहूकी जाति बिगार न सोऊ॥

तुलसी सरनाम गुलामु है राम को, जाको रुचै सो कहै कछु ओऊ।

माँगि के खैबो, मसीत को सोइबो, लैबोको एकु न दैबको दोऊ॥

दोहा

तब प्रताप उर राखि प्रभु जैहऊँ नाथ तुरंत।

अस कहि आयसु पाइ पद बंदि चले हनुमंत॥

भरत बाहु बल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार।

मन महँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार॥

सोरठा

उहाँ राम लछिमनहि निहारी। बोले बचन मनुज अनुसारी॥

अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ। राम उठाइ अनुज उर लायउ॥

सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ॥

मम हित लागि तजेहु पितु माता। सहेहु बिपिन हिम आतप बाता॥

सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई॥

जौं जनतेउँ बन बंधु बिछोहू। पितु बचन मनतेउँ नहिं ओहू॥

सुत्त बित नारि भवन परिवारा। होहिं जाहिं जग बारहिं बारा॥

अस बिचारि जियँ जागहु ताता। मिलइ न जगत सहोदर भ्राता॥

जथा पंख बिनु खग अति दीना। मनि बिनु फनि करिबर कर हीना॥

अस मम जिवन बंधु बिनु तोही। जौं जड़ देव जिआवै मोही॥

जैहउँ अवध कवन मुहुँ लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई॥

मोरेउँ अपजस सहतेउँ जग माहीं। नारि हानि बिसेष छति नाहीं॥

अब अपलोकु सोकु सुत्त तोरा। सहिहि निदुर कठोर उर मोरा॥

निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम्ह प्रान अधारा।

सौंपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी। सब बिधि सुखद परम हित जानीं॥

उतरु काह दैहउँ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई॥

बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन। स्रवत सलिल राजिव दल लोचन॥

उमा एक अखंड रघुराई। नर गति भगत कृपाल देखाई॥

सोरठा

प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भए बानर निकर।

आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महुँ बीर रस॥

हरषि राम भेंटेउ हनुमाना। अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना॥

तुरत बैद तब कीन्हि उपाई। उठि बैठे लछिमन हरषाई॥

ले लाइ प्रभु भेंटेउ भ्राता। हरषे सकल भालु कपि ब्राता॥

कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा। जेहि बिधि तबहिं ताहि लेइ आवा॥

यह बृत्तांत दसानन सुनि। अति बिषाद पुनि पुनि सिर धुनइ॥

ब्याकुल कुंभकरन पहिं आवा। बिबिध जतन करि ताहि जगावा॥

जागा निसिचर देखिअ कैसा। मानहुँ कालु देह धरि बैसा॥

कुंभकरन बूझा कहु भाई। काहे तव मुख रहे सुखाई॥

कथा कही सब तेहिं अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरि आनी॥

तेहि कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे॥

दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी॥

अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा॥

दोहा

सुनि दसकंधर बचन तब कुंभकरन बिलखान।

‘जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान॥।

पाठ के साथ

1. कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है।

कवितावली में उद्धृत छंद, विशेषकर ‘किसबी, किसान-कुल…’ और ‘खेती न किसान को…’ तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता और उसके भयावह परिणामों की गहरी समझ रखने वाले कवि के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

- व्यापक जनजीवन का चित्रण (‘किसबी, किसान-कुल…‘): पहले छंद में तुलसीदास ने समाज के लगभग हर वर्ग का उल्लेख किया है जो पेट की आग बुझाने के लिए संघर्ष कर रहा है – किसबी (मजदूर), किसान-कुल (किसान वर्ग), बनिक (व्यापारी), भिखारी, भाट, चाकर (नौकर), चपल नट (चंचल कलाबाज), चोर, चार (जासूस), चेटकी (जादूगर)। यह दिखाता है कि गरीबी और बेकारी किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज के हर तबके को अपनी चपेट में ले चुकी थी।

- पेट की आग का दारुण यथार्थ: कवि ने ‘पेट की आग’ को ‘बड़वागितें बड़ी’ (समुद्री आग से भी बड़ी) बताया है। यह उपमा आर्थिक संकट की विकरालता और उसकी अनिवार्यता को दर्शाती है। यह भूख के उस दर्द को बताता है जो मनुष्य को अनैतिक और जोखिम भरे काम (चोर, चार, चेटकी) करने पर भी मजबूर कर देता है।

- अनैतिकता और मजबूरी (‘ऊँचे-नीचे करम, धरम-अधरम करि…‘): कवि कहते हैं कि लोग पेट की आग बुझाने के लिए ऊँचे-नीचे कर्म करते हैं, धर्म-अधर्म का भेद भूल जाते हैं, और यहाँ तक कि अपने बेटा-बेटकी (बेटे-बेटी) तक को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। यह सामाजिक-आर्थिक दुर्दशा का चरम है और दिखाता है कि जीवनयापन की मजबूरी व्यक्ति को कितनी हदों तक धकेल सकती है।

- बेकारी की सर्वव्यापकता (‘खेती न किसान को…‘): दूसरे छंद में कवि सीधे तौर पर बताता है कि ‘खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी।’ यह उस युग में व्याप्त भयंकर बेरोज़गारी और आजीविका के संकट को स्पष्ट करता है, जहाँ लोगों के पास अपने पारंपरिक काम-धंधे भी नहीं बचे थे। यह एक ऐसा दृश्य है जहाँ हर कोई जीविकाहीन है और ‘कहाँ जाई, का करी?’ (कहाँ जाएँ, क्या करें?) की निराशा में डूबा है।

- दैवीय और आसुरी शक्तियों से तुलना: कवि दारिद्र्य (गरीबी) की तुलना दशानन (रावण) से करते हैं, जिसने पूरी दुनिया को दबा रखा है। यह दिखाता है कि कवि गरीबी को केवल एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसी महाविपत्ति मानता है जिसने पूरे समाज को जकड़ लिया है, ठीक वैसे ही जैसे रावण ने संसार को आतंकित कर रखा था।

इन छंदों से स्पष्ट है कि तुलसीदास केवल भक्त कवि नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने समाज की आर्थिक, सामाजिक और मानवीय पीड़ा का गहरा अनुभव और उसे व्यक्त करने की क्षमता भी थी। वे अपने युग के यथार्थ से भली-भांति परिचित थे।

2. पेट की आग का शमन ईश्वर (राम) भक्ति का मेघ ही कर सकता है- तुलसी का यह काव्य-सत्य क्या इस समय का भी युग-सत्य है? तर्कसंगत उत्तर दीजिए।

तुलसीदास के युग में ‘पेट की आग का शमन ईश्वर (राम) भक्ति का मेघ ही कर सकता है’ – यह कथन उस समय के सामाजिक और धार्मिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण काव्य-सत्य था। हालाँकि, आज के युग में यह पूरी तरह से ‘युग-सत्य‘ नहीं है, बल्कि इसके लिए एक nuanced (सूक्ष्म) दृष्टिकोण आवश्यक है।

तुलसी के युग के संदर्भ में:

- उस समय समाज में भयंकर गरीबी, बेकारी और अव्यवस्था थी।

- राज्यसत्ता से न्याय और समाधान की उम्मीद कम थी।

- ईश्वर, धर्म और भक्ति लोगों के लिए आशा, धैर्य और संतोष का अंतिम आश्रय थे।

- भक्ति एक सामाजिक आंदोलन भी था, जिसने लोगों को एकजुटता और मानसिक शांति प्रदान की, जिससे वे विषम परिस्थितियों में भी जीने का साहस जुटा पाते थे। राम-भक्ति के माध्यम से लोग नैतिक बल प्राप्त करते थे और संतोष की भावना उनमें घर करती थी।

वर्तमान युग के संदर्भ में तर्कसंगत उत्तर:

- प्रत्यक्ष समाधान के रूप में नहीं: आज के युग में पेट की आग (गरीबी और भुखमरी) का सीधा और तत्काल शमन केवल ईश्वर भक्ति से नहीं हो सकता। इसके लिए आर्थिक नीतियाँ, रोज़गार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ और सामाजिक सुरक्षा जैसे ठोस और भौतिक समाधानों की आवश्यकता होती है। केवल भक्ति से भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती।

- मानसिक और नैतिक संबल के रूप में: हाँ, भक्ति आज भी लोगों को मानसिक शांति, धैर्य, आशा और नैतिक संबल प्रदान कर सकती है। जब व्यक्ति अत्यधिक मुश्किलों में होता है, तो आस्था उसे टूटने से बचाती है और प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देती है। यह एक प्रकार का आंतरिक सहारा हो सकता है।

- कर्म की महत्ता: आधुनिक समाज में कर्म और प्रयास को अधिक महत्व दिया जाता है। ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर रहना निष्क्रियता को जन्म दे सकता है। आज लोग मानते हैं कि समस्याओं का समाधान कर्मठता और सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।

- राज्य की भूमिका: लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे और आर्थिक विषमता को कम करे। यह अपेक्षा ईश्वर या भक्ति से नहीं, बल्कि राज्य से की जाती है।

- व्यावसायिकरण का प्रभाव: आज भक्ति और धर्म का भी काफी व्यावसायिकरण हो गया है, जिससे इसका मूल लोकमंगलकारी स्वरूप कई बार धूमिल हो जाता है।

निष्कर्ष: आज के समय में ‘पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है’ – यह एक सीधा युग-सत्य नहीं है। आर्थिक समस्याओं के लिए आर्थिक समाधानों की ही आवश्यकता है। हालाँकि, भक्ति आज भी लोगों को मानसिक शक्ति, नैतिक आधार और विषम परिस्थितियों में धैर्य प्रदान करने में सहायक हो सकती है। यह पूर्ण समाधान नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक सहारा है। तुलसी का काव्य-सत्य उस समय की सामाजिक-धार्मिक संरचना का एक प्रतिबिंब था, जो आज के संदर्भ में आंशिक रूप से ही प्रासंगिक है।

3. तुलसी ने यह कहने की ज़रूरत क्यों समझी?’धूत कहौ, अवधूत कहौ, रजपूतु कहौ, जोलहा कहौ कोऊ / काहू की बेटीसों बेटा न ब्याहब, काहूकी जाति बिगार न सोऊ।‘ इस सवैया में काहू के बेटासों बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता?

तुलसी ने यह कहने की ज़रूरत क्यों समझी?

तुलसीदास ने यह कहने की ज़रूरत इसलिए समझी क्योंकि उनके समय में जातिगत भेदभाव, सामाजिक रूढ़ियाँ और धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी। लोग व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या सामाजिक हैसियत से करते थे, न कि उसके गुणों या भक्ति से। तुलसीदास स्वयं रामभक्ति में लीन थे और उनके भक्त होने पर भी समाज के विभिन्न तबकों से उन्हें आलोचना या उपेक्षा झेलनी पड़ती थी। वे ब्राह्मण होकर भी लोकभाषा में रचना करते थे, जो शास्त्रवादियों को स्वीकार्य नहीं था।

इस सवैया के माध्यम से तुलसीदास ने सामाजिक तिरस्कार, उपेक्षा और निंदा के प्रति अपनी निस्पृहता, स्वाभिमान और दृढ़ता व्यक्त की है। वे स्पष्ट करते हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं, क्योंकि वे राम के गुलाम हैं और उनके लिए राम-भक्ति ही सर्वोपरि है। वे अपनी सामाजिक पहचान या मान-सम्मान के मोह से मुक्त हो चुके हैं। वे समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि भक्त के लिए जातीय बंधन या सामाजिक निंदा का कोई अर्थ नहीं होता।

‘काहू के बेटासों बेटी न ब्याहब‘ कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता?

यदि तुलसीदास ‘काहू की बेटीसों बेटा न ब्याहब’ (किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना) के स्थान पर ‘काहू के बेटासों बेटी न ब्याहब‘ (किसी के बेटे से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना) कहते, तो सामाजिक अर्थ में एक महत्वपूर्ण और सूक्ष्म परिवर्तन आता:

- पुत्री के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्ति का भाव: भारतीय समाज में बेटी का विवाह करना परिवार, विशेषकर पिता का एक बड़ा सामाजिक और धार्मिक उत्तरदायित्व माना जाता है। ‘काहू के बेटासों बेटी न ब्याहब’ कहने पर यह ध्वनि निकलती कि तुलसीदास को अपनी बेटी के विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व से भी कोई सरोकार नहीं है, और वे इस बंधन से भी मुक्त हैं।

- अधिक त्याग और वैराग्य का संकेत: यह कथन सामाजिक बंधनों के प्रति अधिक गहरा त्याग और वैराग्य दर्शाता, क्योंकि बेटी का विवाह एक ऐसा संबंध है जो परिवार को सीधे समाज से जोड़ता है और जिससे सामाजिक मान-मर्यादा जुड़ी होती है। बेटे का विवाह न करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिक जुड़ा है, जबकि बेटी का विवाह न करना सामाजिक अपेक्षाओं और परंपराओं से अधिक दूरी को दर्शाता।

- सामाजिक विच्छेद की अधिक कठोर अभिव्यक्ति: यह कथन समाज से अधिक पूर्ण विच्छेद की भावना व्यक्त करता, जहाँ वे न केवल स्वयं सामाजिक दायित्वों से मुक्त हैं, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को भी इन दायित्वों से दूर रख रहे हैं।

वर्तमान सवैया में ‘काहू की बेटीसों बेटा न ब्याहब’ का अर्थ है कि उन्हें किसी से रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जिससे उनकी सामाजिक निस्पृहता और किसी से प्रभावित न होने का भाव प्रकट होता है। यह उनकी निडरता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है कि उन्हें समाज से कोई संबंध बनाकर लाभ लेने की इच्छा नहीं है। ‘काहू के बेटासों बेटी न ब्याहब’ कहने पर यह अर्थ और अधिक गहरा हो जाता कि वे सामाजिक रिश्तों की चरम मर्यादा को भी तोड़ रहे हैं, जो एक भक्त के लिए समाज से पूर्ण विरक्ति का प्रतीक होता।

4. धूत कहाँ… वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं?

मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ‘धूत कहाँ…’ वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक अत्यंत स्वाभिमानी भक्त हृदय की है।

बाहर से वे स्वयं को ‘धूत’ (अवधू, धूर्त), ‘अवधूत’ (संन्यासी), ‘रजपूत’, या ‘जोलहा’ कुछ भी कहलाने के लिए तैयार दिखते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें किसी से न तो बेटी का ब्याह करना है, न किसी की जाति बिगाड़नी है। वे माँगकर खाते हैं और मस्जिद में सोते हैं, न किसी से कुछ लेना है न देना है (‘लैबो को एकु न दैबको दोऊ’)। यह सारी बातें एक निरीह, संसार से विरक्त और सामाजिक रूप से तटस्थ व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करती हैं।

किंतु, इस निरीहता के पीछे गहरा स्वाभिमान और दृढ़ आत्मनिष्ठा छिपी है।

- राम का गुलाम होने का दावा: वे कहते हैं- “तुलसी सरनाम गुलामु है राम को“। यह सिर्फ़ एक पहचान नहीं, बल्कि एक घोषणा है कि उनकी निष्ठा केवल राम में है। यह उन्हें समाज की तुच्छ आलोचनाओं और जातीय भेदभाव से ऊपर उठा देता है। वे किसी मनुष्य के नहीं, बल्कि परम सत्ता के ‘गुलाम’ हैं, और इस ‘गुलामी’ में ही उनका सर्वोच्च स्वाभिमान निहित है। यह उन्हें सामाजिक पैमानों से मुक्त कर देता है।

- सामाजिक मानदंडों की उपेक्षा: ‘काहू की बेटीसों बेटा न ब्याहब’, ‘माँगि के खैबो, मसीत को सोइबो’ जैसी बातें सामाजिक रीति-रिवाजों, मान-मर्यादाओं और जातीय शुद्धता के दावों को धता बताती हैं। यह दिखाता है कि तुलसीदास इन बाहरी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हैं और उन्हें अपनी भक्ति पर इतना विश्वास है कि वे किसी सामाजिक अस्वीकृति की परवाह नहीं करते।

- निर्भीकता: यह छंद उस समय के समाज में व्याप्त जातीय कट्टरता और सामाजिक दबावों के बावजूद, अपनी आस्था और जीवन-शैली पर अडिग रहने की निर्भीकता को दर्शाता है। वे जानते हैं कि लोग उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, पर उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे अपने ‘राम’ के प्रति समर्पित हैं।

इस प्रकार, तुलसीदास की यह ‘निरीहता’ वास्तव में सामाजिक ढोंग और दिखावे से मुक्ति का प्रतीक है, और ‘राम के गुलाम’ होने का दावा उनके भक्त हृदय के अखंड स्वाभिमान और अलौकिक शक्ति का द्योतक है। वे भौतिक और सामाजिक अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपनी भक्ति में पूर्ण संतुष्ट हैं, और यही उनका वास्तविक स्वाभिमान है।

5. व्याख्या करें-

(क) मम हित लागि तजेहु पितु माता। सहेहु बिपिन हिम आतप बाता।जौं जनतेउँ बन बंधु बिछोहू। पितु बचन मनतेउँ नहिं ओहू॥।

संदर्भ: ये पंक्तियाँ ‘रामचरितमानस’ के लंकाकांड से ली गई हैं। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के बाद जब वे मूर्छित हो जाते हैं, तब राम उनके वियोग में विलाप करते हैं। यह राम के मानवीय स्वरूप का मार्मिक चित्रण है।

व्याख्या: राम, मूर्छित लक्ष्मण को अपने पास बैठाकर विलाप करते हुए कहते हैं कि “हे भाई लक्ष्मण! मेरे हित (कल्याण) के लिए तुमने अपने माता-पिता (सुमित्रा और दशरथ) तक का त्याग कर दिया। तुमने मेरे साथ वन में रहते हुए जंगल की ठंड (हिम), धूप (आतप) और हवा (बाता) जैसी कठोर परिस्थितियों को भी सहन किया।” फिर वे आगे कहते हैं, “यदि मैं जानता कि वन में आकर मुझे तुमसे (बंधु) बिछोह (वियोग) सहना पड़ेगा, तो मैं पिता (दशरथ) के वचनों को भी नहीं मानता (यानी अयोध्या छोड़कर वन नहीं आता)।” इन पंक्तियों में राम का लक्ष्मण के प्रति असीम प्रेम, कृतज्ञता और उनके वियोग का गहरा दुख प्रकट होता है। वे अपने वनवास के निर्णय पर पछताते हैं, यह सोचकर कि इसी के कारण उन्हें अपने प्रिय भाई से बिछड़ना पड़ा। यह ईश्वरीय राम का मानवीय संवेदनाओं से भरा चित्रण है।

(ख) जथा पंख बिनु खग अति दीना। मनि बिनु फनि करिबर कर हीना।अस मम जिवन बंधु बिनु तोही। जौं जड़ दैव जिआवै मोही॥।

संदर्भ: ये पंक्तियाँ भी ‘रामचरितमानस’ के लंकाकांड से हैं, जहाँ लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप कर रहे हैं।

व्याख्या: राम अपने दुख की तुलना करते हुए कहते हैं, “जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी (खग) अत्यंत दीन-हीन हो जाता है, मणि के बिना सर्प (फनि) शक्तिहीन हो जाता है, और सूंड (करिबर कर) के बिना श्रेष्ठ हाथी (करिबर) असहाय हो जाता है।” इन उपमाओं से वे लक्ष्मण के बिना अपने जीवन की निरर्थकता और असहायता को व्यक्त करते हैं। फिर वे कहते हैं, “इसी प्रकार, हे भाई लक्ष्मण! तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही दीन-हीन और असहाय हो जाएगा। (मेरा जीवन) ऐसा हो जाएगा यदि यह ‘जड़ दैव’ (निर्दयी भाग्य या विधाता) मुझे जीवित रखे।” राम यह कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण के बिना उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, और यदि भाग्य उन्हें जीवित भी रखता है, तो वह जीवन पक्षी के पंखों के बिना, साँप के मणि के बिना और हाथी के सूंड के बिना होने जैसा निरर्थक और दुखमय होगा। यह राम के अगाध भ्रातृ-प्रेम और वियोग-पीड़ा को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है।

(ग) माँगि कै खैबो, मसीत को सोइबो, लैबोको एकु न दैबको दोऊ॥

संदर्भ: यह सवैया ‘कवितावली’ से है, जिसमें तुलसीदास अपने प्रति सामाजिक आलोचनाओं के जवाब में अपनी निस्पृहता और राम-भक्ति में दृढ़ निष्ठा व्यक्त करते हैं।

व्याख्या: तुलसीदास कहते हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं। वे माँगकर (भिक्षाटन करके) अपना जीवन चला लेंगे और मस्जिद (एक सार्वजनिक या आश्रय स्थल) में सो लेंगे। उन्हें न तो किसी से कुछ लेना है (‘लैबो को एकु न’) और न किसी को कुछ देना है (‘दैबको दोऊ’)। यह पंक्ति तुलसीदास की सामाजिक विरक्ति और पूर्ण आत्म-निर्भरता को दर्शाती है। वे कहते हैं कि उन्हें समाज के मान-अपमान, जातिगत भेदभाव या आर्थिक चिंताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी समाज पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि एक संन्यासी का जीवन अपनाना चाहते हैं। ‘माँगि कै खैबो, मसीत को सोइबो’ उस समय के भिक्षु या फकीर के जीवन का चित्रण है। ‘लैबोको एकु न दैबको दोऊ’ का अर्थ है कि उन्हें किसी से कोई संबंध या लेनदेन नहीं रखना है; वे सामाजिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हैं और अपनी भक्ति में ही संतुष्ट हैं। यह उनके स्वाभिमानी और निडर भक्त हृदय का प्रमाण है।

(घ) ऊँचे नीचे करम, धरम-अधरम करि, पेट ही को पचत, बेचत बेटा-बेटकीं॥

संदर्भ: यह कवित्त ‘कवितावली’ से है, जिसमें तुलसीदास अपने युग की भयानक आर्थिक विषमता और पेट की आग (भूख) की विवशता का चित्रण करते हैं।

व्याख्या: कवि कहते हैं कि लोग ‘पेट की आग’ (भूख) को शांत करने के लिए ‘ऊँचे-नीचे करम’ (अच्छे-बुरे काम) करते हैं। वे धर्म-अधर्म का विचार छोड़कर हर तरह का कार्य करने को विवश हो जाते हैं। वे केवल अपने पेट को भरने के लिए ‘पचत’ (परेशान होते हैं, घुलते हैं) और इस हद तक विवश हो जाते हैं कि अपने बेटा-बेटकीं (बेटे-बेटियों) तक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह पंक्ति उस समय की आर्थिक दुर्दशा की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह दिखाता है कि भूख और गरीबी इतनी भयंकर थी कि लोग अपनी नैतिक मर्यादा, पारिवारिक स्नेह और सामाजिक मूल्यों को भी तिलांजलि देने को मजबूर थे। बच्चों को बेचना सबसे अमानवीय और हृदय विदारक कृत्य है, और तुलसीदास इसका उल्लेख करके उस युग की दारुण वास्तविकता को सामने लाते हैं। यह पंक्ति पेट की आग को सबसे बड़ी आग सिद्ध करती है, जो मानवीय गरिमा को भी भस्म कर देती है।

6. भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए।

हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि तुलसीदास ने लक्ष्मण के भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। इसके पक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं:

- मानवीय विलाप और प्रलाप: राम का लक्ष्मण के शक्ति लगने पर जिस तरह से विलाप करना और फिर प्रलाप में बदल जाना, यह एक आम मनुष्य के गहरे शोक और वेदना की निशानी है। वे सामान्य व्यक्ति की तरह “अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ। राम उठाइ अनुज उर लायउ॥” कहते हुए व्याकुल होते हैं। एक ईश्वर के लिए इस तरह की व्याकुलता और मानसिक संतुलन खो देना (प्रलाप) अपेक्षित नहीं होता, जो उनके सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान स्वरूप से परे है।

- आत्म-ग्लानि और पछतावा: राम का यह कहना कि “जौं जनतेउँ बन बंधु बिछोहू। पितु बचन मनतेउँ नहिं ओहू॥” (यदि मैं जानता कि वन में भाई का वियोग होगा, तो पिता के वचन भी नहीं मानता) – यह एक मानवीय निर्णय पर पछतावा और ग्लानि का भाव है। ईश्वर के लिए अपने किए पर पछतावा करना या अपने निर्णय पर संदेह करना उनके ईश्वरीय स्वरूप से मेल नहीं खाता।

- अत्यधिक भावुकता और तुलना: राम अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, और सूंड के बिना हाथी जैसे उपमानों का प्रयोग करते हैं। यह मानवीय तुलनाएँ हैं जो उनकी अत्यधिक भावुकता और लक्ष्मण के बिना जीवन की निरर्थकता को दर्शाती हैं। एक ईश्वर शायद अपनी दशा का ऐसा निम्न स्तर का वर्णन नहीं करेगा।

- सामाजिक संबंधों की मर्यादा: राम अपनी माता कौशल्या और विशेष रूप से सुमित्रा (लक्ष्मण की माँ) के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध करते हैं, यह मानवीय संबंधों और सामाजिक मर्यादा की पहचान है। “उतरु काह दैहउँ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई॥” यह पंक्ति मानवीय संबंधों की कसौटी पर राम को कसती है।

- ईश्वरत्व का परदा हटाना: यद्यपि तुलसीदास राम को परमब्रह्म मानते हैं, लेकिन इस प्रसंग में वे जानबूझकर उनके ईश्वरीय गुणों को पृष्ठभूमि में धकेलकर उनके मानवीय पहलुओं को सामने लाते हैं। इससे पाठक राम से भावनात्मक रूप से जुड़ पाता है और उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर अनुभव कर पाता है। अंत में “उमा एक अखंड रघुराई। नर गति भगत कृपाल देखाई॥” कहकर कवि इस बात को पुष्ट भी कर देते हैं कि राम ने भक्तों के लिए यह ‘नर गति’ (मानवीय लीला) दिखाई है, पर इसका प्रभाव पूरी तरह से मानवीय अनुभूति जैसा ही है।

इन तर्कों के आधार पर यह स्पष्ट है कि तुलसीदास ने राम के शोक को सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है, जिससे वे पाठकों के लिए अधिक प्रासंगिक और हृदयस्पर्शी बन जाते हैं।

7. शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है?

शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के संजीवनी लेकर अवतरण को ‘करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव’ कहना बिल्कुल सटीक है, और इसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं:

- करुण रस की पराकाष्ठा: लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद का दृश्य अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। राम का विलाप, उनका प्रलाप, भालू-वानर सेना का निराशा और भय से त्रस्त होना – यह सब करुण रस की चरम सीमा को दर्शाता है। पूरी सेना में निराशा और मृत्यु का साया छाया हुआ है। राम का यह कहना कि “अस मम जिवन बंधु बिनु तोही। जौं जड़ दैव जिआवै मोही॥” करुण रस को और गहरा करता है।

- वीर रस का आकस्मिक उदय: ऐसे निराशा और करुणा से भरे माहौल में, जहाँ सब कुछ खत्म होता दिख रहा है, अचानक हनुमान का संजीवनी बूटी लेकर आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। हनुमान का यह कार्य असाधारण पराक्रम, दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का प्रतीक है। वे अकेले ही विशाल पर्वत उठाकर लाए, समय पर पहुंचे और असंभव को संभव कर दिखाया। यह उनका ‘वीर रस’ से ओत-प्रोत कार्य था।

- मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन: हनुमान के आने से तुरंत ही करुणा का माहौल वीर रस में बदल जाता है। लक्ष्मण के जीवित होने की आशा से राम और पूरी सेना में नई ऊर्जा, उत्साह और विजय का संकल्प भर जाता है। जहाँ पहले मातम का माहौल था, वहाँ अब हर्षा और आत्मविश्वास की लहर दौड़ जाती है। यह भावनात्मक बदलाव ही करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव है।

- कथा का मोड़ और उद्देश्य: हनुमान का यह कार्य केवल लक्ष्मण के प्राणों को बचाना नहीं था, बल्कि राम-रावण युद्ध में विजय की आशा को बनाए रखना भी था। यह घटना युद्ध के निर्णायक मोड़ के रूप में सामने आती है, जो आगे की विजय गाथा का आधार बनती है। वीर रस का उदय यहाँ युद्ध की संभावना और विजय के संकल्प को फिर से जीवित कर देता है।

- कवि की कलात्मकता: तुलसीदास ने यहाँ अपनी अद्भुत काव्य कला का प्रदर्शन किया है। वे पाठक को करुणा की गहरी खाई में ले जाते हैं और फिर अचानक हनुमान के माध्यम से वीरता और आशा का संचार कर देते हैं, जिससे पाठक को एक भावनात्मक उछाल का अनुभव होता है। सोरठा “प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भए बानर निकर, आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महुँ बीर रस॥” तो सीधे-सीधे इस प्रभाव को स्पष्ट करता है।

इस प्रकार, हनुमान का अवतरण सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि भावनात्मक और रागात्मक रूप से करुण रस की पराकाष्ठा में वीर रस के सशक्त, प्रेरक और आशावादी प्रवेश का प्रतीक है।

8. जैहउँ अवध कवन मुहूँ लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई॥। मोरेउँ अपजस सहतेउँ जग माहीं। नारि हानि बिसेष छति नाहीं॥। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप-वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है?

भाई लक्ष्मण के शोक में डूबे राम के इन प्रलाप-वचनों में स्त्री के प्रति उस युग का प्रचलित सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है, जहाँ स्त्री की हानि को पुरुष के जीवन या भाई के वियोग की तुलना में कम महत्वपूर्ण माना जाता था। इन पंक्तियों से निम्नलिखित सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है:

- स्त्री को गौण मानना: राम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि “नारि हानि बिसेष छति नाहीं” (पत्नी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं है)। यह उस समय के समाज में प्रचलित धारणा को दर्शाता है जहाँ स्त्री का स्थान पुरुष, विशेषकर भाई के जीवन या सम्मान से नीचे था। पत्नी को पुरुष के जीवन का एक ‘अंग’ या ‘संपत्ति’ माना जाता था जिसे बदला जा सकता था, जबकि भाई का संबंध अधिक गहरा और अमूल्य था।

- पुरुष के सम्मान और अपयश पर अधिक बल: राम को यह चिंता सताती है कि वे अयोध्या किस मुँह से जाएँगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के कारण अपने प्रिय भाई को गँवा दिया। “जैहउँ अवध कवन मुहूँ लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई॥” यह वाक्य पुरुष के लिए सामाजिक अपयश (बदनामी) और मानहानि की भावना को दर्शाता है। भाई की मृत्यु एक पुरुष के लिए सबसे बड़ा अपयश था, जबकि पत्नी का खोना उतना नहीं।

- सांसारिक और नश्वर संपत्ति के रूप में स्त्री: ‘सुत्त बित नारि भवन परिवारा। होहिं जाहिं जग बारहिं बारा॥’ (पुत्र, धन, स्त्री, घर-परिवार इस संसार में बार-बार मिलते और बिछड़ते रहते हैं) – इस पंक्ति में स्त्री को धन और अन्य सांसारिक वस्तुओं के साथ रखा गया है, जो आती-जाती रहती हैं। इसके विपरीत, भाई का संबंध ‘सहोदर भ्राता’ (एक ही गर्भ से जन्मे भाई) के रूप में अत्यंत दुर्लभ और अनमोल माना गया है, जिसे संसार में दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है:

- ये वचन राम ने अत्यधिक शोक और प्रलाप की स्थिति में कहे हैं। यह उनकी सामान्य सोच या स्थायी दृष्टिकोण नहीं हो सकता। अत्यधिक पीड़ा में व्यक्ति ऐसी बातें कह देता है जो सामान्य अवस्था में शायद न कहे।

- यह तुलसीदास के युग के सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं का प्रतिबिंब है, न कि स्वयं तुलसीदास या राम की व्यक्तिगत स्त्री-विरोधी भावना का। उस समय के समाज में पुरुष संबंध (विशेषकर भाई का) पारिवारिक और सामाजिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण माने जाते थे, और स्त्री को अक्सर ‘परधन’ या ‘एक माध्यम’ के रूप में देखा जाता था।

अतः, इन पंक्तियों में स्त्री के प्रति जो दृष्टिकोण झलकता है, वह उस तत्कालीन समाज की मान्यताओं और पुरुष-प्रधान सोच का परिचायक है, जहाँ पारिवारिक संरचना में भाइयों के संबंध को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था।

पाठ के आसपास

1. कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में पत्नी (इंदुमती) के मृत्यु-शोक पर अज तथा निराला की सरोज-स्मृति में पुत्री (सरोज) के मृत्यु-शोक पर पिता के करुण उद्गार निकले हैं। उनसे भ्रातृशोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें।

भ्रातृशोक में डूबे राम का विलाप, कालिदास के अज और निराला के सरोज-स्मृति में पिता के करुण उद्गारों से कई मायनों में तुलनीय है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएँ भी हैं।

समानताएँ (मानवीय पीड़ा का सार्वभौमिक चित्रण):

- गहरा शोक और वियोग: तीनों ही प्रसंगों में पात्र अपने अत्यंत प्रियजन (राम के लिए लक्ष्मण, अज के लिए इंदुमती, निराला के लिए सरोज) के बिछड़ने के गहरे शोक और असहनीय पीड़ा से ग्रस्त हैं। यह मानवीय वियोग की सार्वभौमिक अनुभूति को दर्शाता है।

- भावुकता का अतिरेक: तीनों ही नायक शोक में डूबकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं, प्रलाप करते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। उनकी बातें तर्कहीन, स्वगत और वेदना से भरी होती हैं।

- अकेलेपन और निरर्थकता का बोध: सभी को अपने प्रियजन के बिना जीवन निरर्थक और अधूरा लगता है। राम को लक्ष्मण के बिना अपना जीवन पंखहीन पक्षी या मणिहीन सर्प जैसा लगता है; अज को इंदुमती के बिना राजपाट और जीवन सूना लगता है; निराला को सरोज के बिना जीवन का आधार छिनता महसूस होता है।

- स्मृतियों का कुरेदना: शोक में डूबे तीनों पात्र अपने प्रियजन के साथ बिताए पलों और उनके गुणों को याद करते हैं, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ जाती है। राम लक्ष्मण के त्याग को याद करते हैं, अज इंदुमती के सौंदर्य और सहचरी रूप को, और निराला सरोज के बचपन और विवाह को।

भिन्नताएँ (संबंधों और अभिव्यक्तियों का अंतर):

- संबंधों का स्वरूप:

- राम-लक्ष्मण (भ्रातृ-प्रेम): यह संबंध त्याग, समर्पण और निःस्वार्थ प्रेम पर आधारित है। राम का विलाप एक बड़े भाई की गहरी ममता और आश्रय खोने की पीड़ा है। यह कर्तव्यपरायणता और पारिवारिक मर्यादा के बीच फँसे एक राजा और पुत्र के दुख को भी दर्शाता है।

- अज-इंदुमती (दांपत्य प्रेम): यह पति-पत्नी का प्रेम है, जिसमें प्रेम, सौंदर्य और सहचरी भाव प्रमुख है। अज का शोक प्रियतमा के आकस्मिक बिछड़ने और जीवनसाथी खोने की व्यथा है। इसमें एक राजा का अपने निजी जीवन में आया सुनापन अधिक मुखर है।

- निराला-सरोज (पितृ-प्रेम): यह पिता-पुत्री का प्रेम है, जिसमें वात्सल्य, पुत्री के भविष्य की चिंता और उसके लिए न कर पाने की ग्लानि अधिक है। निराला का शोक व्यक्तिगत अभावों और संघर्षों के बीच पुत्री को खोने की नियतिवादी पीड़ा से जुड़ा है। इसमें एक कवि-पिता की वेदना, सामाजिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत टूटन का मिश्रण है।

- अभिव्यक्ति की शैली:

- राम का विलाप: तुलसीदास की शैली में भक्तिभाव, मानवीयकरण और मार्मिकता का अद्भुत मिश्रण है। इसमें चौपाई और सोरठा जैसे लोक-छंदों का प्रयोग है, जो सहजता और गेयता लाते हैं। राम के विलाप में ईश्वरीय स्वरूप के साथ-साथ एक आदर्श पुत्र और भाई की मर्यादा का बोध भी है।

- अज का विलाप: कालिदास की संस्कृत महाकाव्य शैली में उद्गार शास्त्रीयता, अलंकारिता और गंभीर दार्शनिकता से युक्त हैं। इसमें वियोग श्रृंगार और करुण रस का परिष्कृत चित्रण है।

- निराला का विलाप: ‘सरोज-स्मृति’ मुक्तछंद में रचित है, जो गहन आत्मपरकता, व्यक्तिगत पीड़ा और यथार्थवादी चित्रण से युक्त है। इसमें कहीं-कहीं व्यंग्य, कटुता और जीवन के प्रति निराशा का भाव भी आ जाता है, जो निराला के विद्रोही व्यक्तित्व का परिचायक है। इसमें सामाजिक विडंबनाएँ और कवि के अपने जीवन के संघर्ष भी परिलक्षित होते हैं।

संक्षेप में, तीनों ही प्रसंग मानवीय शोक की गहराई को दर्शाते हैं, लेकिन संबंधों की प्रकृति, तत्कालीन सामाजिक-साहित्यिक संदर्भ और कवि की अपनी शैलीगत विशेषताओं के कारण उनकी अभिव्यक्ति और प्रभाव में भिन्नताएँ हैं। राम का विलाप भक्ति और मर्यादा के बीच मानवीय भावनाओं का आदर्श संतुलन प्रस्तुत करता है, जबकि अज का विलाप शास्त्रीय सौंदर्य और दांपत्य प्रेम की पराकाष्ठा है, और निराला का सरोज-स्मृति व्यक्तिगत पीड़ा, सामाजिक यथार्थ और आधुनिक चेतना का मिश्रण है।

2. पेट ही को पचत, बेचत बेटा-बेटकी तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों (खासकर बेटियों) को भी बेच डालने की हृदय-विदारक घटनाएँ हमारे देश में घटती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें।

तुलसीदास का यह कथन कि “पेट ही को पचत, बेचत बेटा-बेटकीं” उनके युग की भयंकर आर्थिक दुर्दशा का यथार्थ चित्रण है। यह दुखद है कि यह केवल तुलसी के युग का नहीं, बल्कि आज के युग का भी एक भयावह सत्य है। वर्तमान परिस्थितियों की तुलना तुलसी के युग से करके इसे समझा जा सकता है:

तुलसी के युग (16वीं-17वीं शताब्दी):

- कारण: मुख्य कारण मुगल शासन की अस्थिरता, मुगलों और स्थानीय शासकों के बीच लगातार युद्ध, प्राकृतिक आपदाएँ (अकाल, बाढ़), कृषि की अव्यवस्थित स्थिति और सीमित आर्थिक अवसर थे। सामाजिक-धार्मिक रूढ़ियाँ (जैसे जातिगत भेदभाव) भी कुछ हद तक अवसरों को सीमित करती थीं।

- परिणाम:

- व्यापक गरीबी और भुखमरी: ‘खेती न किसान को, भिखारी को न भीख’ जैसी स्थितियाँ थीं, जहाँ सभी वर्गों के लिए आजीविका का संकट था।

- नैतिक पतन: ‘ऊँचे-नीचे करम, धरम-अधरम करि’ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती थीं, जहाँ लोग भूख मिटाने के लिए अनैतिक कार्य करने को मजबूर होते थे।

- संतानों की बिक्री: ‘बेचत बेटा-बेटकीं’ जैसी घटनाएँ चरम गरीबी और जीवन बचाने की अंतिम कोशिश के रूप में होती थीं। यह सामाजिक और मानवीय मूल्यों के पतन का संकेत था।

आज का युग (21वीं शताब्दी):

- कारण: आज भी आर्थिक विषमता के कई कारण मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं:

- कृषि संकट: मौसम की अनिश्चितता, सूखे/बाढ़, फसल का उचित दाम न मिलना, बढ़ते कृषि ऋण, बिचौलियों का शोषण और सरकारी नीतियों का अपर्याप्त होना किसानों की दुर्दशा का मुख्य कारण है।

- बेरोज़गारी: जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी उन्नति (जिससे श्रम की आवश्यकता कम होती है), शिक्षा और कौशल का अभाव, और उद्योगों का असमान विकास शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेकारी पैदा करता है।

- भूखमरी और कुपोषण: खाद्य सुरक्षा योजनाओं के बावजूद, दूरदराज के इलाकों में या हाशिए पर पड़े समुदायों में अभी भी भुखमरी और कुपोषण की समस्या गंभीर है।

- सामाजिक-आर्थिक दबाव: गरीबी, कर्ज, बच्चों की शादी या इलाज जैसे खर्चे भी परिवारों को चरम कदम उठाने पर मजबूर करते हैं।

- परिणाम:

- किसानों की आत्महत्या: भारत में हर साल हज़ारों किसान बढ़ते कर्ज और फसल बर्बाद होने के कारण आत्महत्या करते हैं, जो ‘पेट की आग’ का ही एक आधुनिक और हृदय विदारक रूप है।

- संतानों की बिक्री (मानव तस्करी): यद्यपि तुलसी के युग जैसी व्यापक बिक्री शायद नहीं है, लेकिन गरीबी और कर्ज के कारण आज भी कुछ मामलों में बच्चों, खासकर लड़कियों को बेचा जाता है या मानव तस्करी का शिकार बनाया जाता है। यह अक्सर बाल श्रम, बाल विवाह या यौन शोषण के लिए होता है।

- भिक्षावृत्ति और संगठित अपराध: शहरों में बड़े पैमाने पर भिक्षावृत्ति और बच्चों का आपराधिक गिरोहों द्वारा शोषण भी इसी आर्थिक मजबूरी का परिणाम है।

- आप्रवासन और विस्थापन: ग्रामीण क्षेत्रों से रोज़गार की तलाश में शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन भी आर्थिक दबाव का ही सूचक है।

तुलना:

- समानता: दोनों ही युगों में पेट की आग (भूख और गरीबी) मनुष्य को नैतिक और मानवीय मर्यादाओं को तोड़ने पर विवश करती है। संतानों की बिक्री और जीवन का संघर्ष दोनों युगों का एक कड़वा यथार्थ रहा है।

- भिन्नता:

- संरचनात्मक कारण: तुलसी के युग में कारण अधिक अव्यवस्था, युद्ध और सीमित संसाधन थे। आज के युग में कारण अधिक जटिल हैं, जिनमें भूमंडलीकरण, बाजार शक्तियाँ, असमान विकास और नीतिगत विफलताएँ शामिल हैं।

- प्रसार और जागरूकता: आज, मीडिया और सामाजिक संगठनों के कारण ऐसी घटनाएँ अधिक सामने आती हैं और उनके प्रति जागरूकता बढ़ी है। कानून भी अधिक सख्त हैं, यद्यपि उनका क्रियान्वयन हमेशा प्रभावी नहीं होता।

- सरकारी हस्तक्षेप: आज सरकारें गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और रोज़गार सृजन के लिए विभिन्न योजनाएँ चलाती हैं, जो तुलसी के युग में उतनी व्यवस्थित नहीं थीं।

निष्कर्षतः, यद्यपि संदर्भ और परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तुलसीदास द्वारा वर्णित ‘पेट की आग’ की विवशता और उसके कारण होने वाले अमानवीय कृत्य (जैसे संतानों की बिक्री) आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जो गहरी आर्थिक विषमता और सामाजिक असमानता की ओर इशारा करते हैं। यह दुखद है कि सदियों बाद भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऐसी भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

3. तुलसी के युग की बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं? आज की बेकारी की समस्या के कारणों के साथ उसे मिलाकर कक्षा में परिचर्चा करें।

तुलसी के युग (16वीं-17वीं शताब्दी) में बेकारी के कारण:

- कृषि पर अत्यधिक निर्भरता: उस समय अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर थी। कृषि पूरी तरह से मानसून पर आधारित थी, और अकाल या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ सीधे कृषि उत्पादन और किसानों की आजीविका को प्रभावित करती थीं, जिससे बड़े पैमाने पर बेकारी फैलती थी।

- शासन की अस्थिरता और युद्ध: मुगल साम्राज्य अपने विस्तार और आंतरिक संघर्षों के दौर से गुजर रहा था। लगातार युद्ध, आंतरिक विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता से व्यापार और कृषि दोनों बाधित होते थे, जिससे काम-धंधे चौपट हो जाते थे।

- सीमित आर्थिक अवसर: कृषि और छोटे-मोटे हस्तशिल्प ही मुख्य व्यवसाय थे। कारखाने या बड़े उद्योग नहीं थे जो बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार दे सकें।

- परिवहन और संचार का अभाव: व्यापार सीमित था क्योंकि परिवहन और संचार के साधन अविकसित थे। इससे वस्तुओं का आदान-प्रदान और नए बाजारों का विकास बाधित होता था।

- सामंती व्यवस्था और शोषण: सामंती व्यवस्था में किसान और मजदूर अक्सर सामंतों और जमींदारों के शोषण का शिकार होते थे। उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिलता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी और वे कर्ज में डूब जाते थे।

- तकनीकी पिछड़ापन: उत्पादन के तरीके आदिम और श्रम-गहन थे, लेकिन उत्पादन क्षमता कम थी। नई तकनीकों का अभाव था जो रोज़गार सृजन में मदद कर सकें।

आज की बेकारी की समस्या के कारणों के साथ तुलना और परिचर्चा:

आज की बेकारी की समस्या बहुआयामी और अधिक जटिल है, लेकिन कुछ समानताएँ भी दिखती हैं:

| कारण | तुलसी का युग | आज का युग | तुलनात्मक टिप्पणी |

| कृषि संकट | मानसून पर पूर्ण निर्भरता, अकाल, बाढ़, सीमित सिंचाई के साधन। | जलवायु परिवर्तन, मौसम की अनिश्चितता, फसल का उचित दाम न मिलना, बढ़ते कृषि ऋण, सरकारी नीतियों का अपर्याप्त होना। | दोनों युगों में कृषि मुख्य आधार थी और प्राकृतिक आपदाएँ बेकारी का बड़ा कारण थीं। आज तकनीकी प्रगति के बावजूद किसानों की आर्थिक असुरक्षा गंभीर चुनौती है। |

| जनसंख्या वृद्धि | उच्च जन्म दर, लेकिन उच्च मृत्यु दर से कुछ संतुलन। | तीव्र जनसंख्या वृद्धि, विशेषकर युवा आबादी का बड़ा होना, रोज़गार सृजन की गति से अधिक। | तुलसी के समय जनसंख्या का दबाव उतना नहीं था, लेकिन आज यह रोज़गार सृजन पर भारी दबाव डालता है, जिससे योग्य युवाओं को भी काम नहीं मिलता। |

| शिक्षा और कौशल | सीमित शिक्षा, पारंपरिक ज्ञान पर निर्भरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव। | शिक्षा की कमी या अनुपयुक्त शिक्षा (कौशल-आधारित नहीं), बाज़ार की माँग के अनुरूप कौशल का अभाव (skill mismatch)। | दोनों युगों में कौशल विकास की कमी थी। आज औपचारिक शिक्षा है, पर उद्योगों की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से कौशल अपर्याप्त हैं, जिससे शिक्षित बेरोज़गारी बढ़ रही है। |

| तकनीकी परिवर्तन | आदिम तकनीकें, कम उत्पादन क्षमता। | स्वचालन (Automation), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीनीकरण से कई पारंपरिक नौकरियों का खत्म होना। | तुलसी के समय तकनीकी पिछड़ापन बेकारी का कारण था। आज, तकनीकी उन्नति ही कुछ रोज़गारों को खत्म कर रही है, हालाँकि नए रोज़गार भी सृजित करती है, पर उनके लिए नए कौशल चाहिए। |

| आर्थिक नीतियाँ | केंद्रीकृत सामंती व्यवस्था, शोषण। | आर्थिक नीतियों का असमान वितरण, क्षेत्रीय असमानताएँ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को पर्याप्त समर्थन न मिलना। | तुलसी के समय सीधा शोषण था। आज नीतियाँ हैं, पर उनका क्रियान्वयन और लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता, जिससे असंगठित क्षेत्र में बेकारी बनी रहती है। |

| राजनीतिक अस्थिरता | लगातार युद्ध, आंतरिक संघर्ष। | यद्यपि बड़े युद्ध कम हैं, आर्थिक अनिश्चितताएँ, नीतिगत बदलाव और वैश्विक मंदी का प्रभाव। | दोनों ही युगों में राजनीतिक/वैश्विक अस्थिरता का अर्थव्यवस्था और रोज़गार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। |

| भूखमरी / पलायन | सीधे भूख से मृत्यु, ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर छोटे पैमाने पर पलायन। | भुखमरी के बावजूद आत्मघाती कदम (किसानों की आत्महत्या), ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पलायन। | दोनों ही युगों में भुखमरी और पलायन की समस्या थी। आज यह समस्या व्यवस्थित और व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर देखी जाती है, जिसके सामाजिक और मानवीय प्रभाव अधिक जटिल हैं। |

Export to Sheets

कक्षा में परिचर्चा के बिंदु:

- क्या तुलसीदास के युग की बेकारी और आज की बेकारी के मूल कारण (जैसे पेट की आग) समान हैं, या उनके स्वरूप में अंतर आया है?

- सरकारी नीतियाँ और सामाजिक सुरक्षा के उपाय आज की बेकारी को कम करने में कितने प्रभावी हैं?

- तकनीकी क्रांति बेकारी बढ़ा रही है या नए अवसर सृजित कर रही है?

- व्यक्तिगत स्तर पर कौशल विकास और उद्यमशीलता का क्या महत्व है?

- हम समाज के ‘छोटे’ और ‘दबे-कुचले’ (जैसे तुलसी के ‘किसान’ या आज के प्रवासी मजदूर) वर्गों के लिए रोज़गार और सम्मान सुनिश्चित करने हेतु क्या कर सकते हैं?

4. राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के। इस प्रकार वे परस्पर सहोदर (एक ही माँ के पेट से जन्मे) नहीं थे। फिर, राम ने उन्हें लक्ष्य कर ऐसा क्यों कहा- “मिलइ न जगत सहोदर भ्राता”? इस पर विचार करें।

यह सत्य है कि राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के, इस प्रकार वे सहोदर (एक ही माँ के पेट से जन्मे) नहीं थे। राम द्वारा लक्ष्मण को लक्ष्य कर “मिलइ न जगत सहोदर भ्राता” कहना उनकी अत्यधिक पीड़ा, प्रेम की गहराई और उस समय की मानवीय भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति है। इसके कई कारण हो सकते हैं:

- अगाध प्रेम और अटूट संबंध: राम और लक्ष्मण का संबंध केवल सौतेले भाइयों का नहीं था, बल्कि अत्यंत घनिष्ठ, प्रेमपूर्ण और अटूट था। लक्ष्मण ने राम के लिए राजपाट छोड़ा, वनवास के कष्ट सहे, और हर पल उनकी सेवा में लगे रहे। उनका यह प्रेम किसी भी सहोदर भाई के प्रेम से कहीं अधिक गहरा और त्यागपूर्ण था। राम इस असीम प्रेम और निस्वार्थ समर्पण को ‘सहोदर’ से भी बढ़कर मानते थे।

- लोक-प्रचलित अर्थ में सहोदर: ‘सहोदर’ शब्द का शाब्दिक अर्थ भले ही ‘एक ही माँ से जन्मा’ हो, लेकिन भावनात्मक और सामाजिक संदर्भ में इसका प्रयोग गहरे, अटूट भाईचारे के लिए भी होता है। राम ने यहाँ इस शब्द का प्रयोग अपने और लक्ष्मण के बीच के असाधारण भावनात्मक बंधन को व्यक्त करने के लिए किया, जो सामान्य भाईचारे से कहीं ऊपर था। वे यह कहना चाहते थे कि ऐसा त्यागी और समर्पित भाई (भले ही रक्त संबंध में सहोदर न हो) दुनिया में मिलना असंभव है।

- विलाप की अतिरंजना: अत्यधिक शोक और प्रलाप की स्थिति में व्यक्ति अक्सर ऐसी बातें कह जाता है जो शाब्दिक अर्थ से परे होती हैं और उसकी भावनाओं की तीव्रता को दर्शाती हैं। राम का हृदय लक्ष्मण के वियोग से इस कदर विदीर्ण था कि वे अपने दुख को व्यक्त करने के लिए शब्दों की सीमाओं को पार कर गए। उनके लिए लक्ष्मण किसी भी सहोदर से बढ़कर थे।

- लक्ष्मण के अद्वितीय त्याग का स्मरण: राम को पता था कि लक्ष्मण ने उनके लिए सब कुछ त्यागा था—पिता, माता, पत्नी, राज्य। यह त्याग किसी भी सहोदर भाई के लिए दुर्लभ था। इसलिए, राम यह मानते थे कि ऐसा त्याग करने वाला भाई संसार में मिलना असंभव है, चाहे वह सहोदर ही क्यों न हो।

- मानवीयकरण की पराकाष्ठा: तुलसीदास ने यहाँ ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर दिया है। एक साधारण मनुष्य की तरह वे भावनात्मक रूप से टूटकर अपने भाई के अप्रतिम महत्व को स्वीकार करते हैं। इस मानवीय विलाप में, शाब्दिक सत्य गौण हो जाता है और भावनात्मक सत्य प्रमुख।

इसलिए, राम का यह कथन शाब्दिक अर्थ में भले ही ‘सहोदर’ न हो, पर भावनात्मक रूप से लक्ष्मण के साथ उनके अद्वितीय और अतुलनीय प्रेम, त्याग और बंधन को दर्शाता है, जिसे वे दुनिया में किसी अन्य रिश्ते से बढ़कर मानते थे।

5. यहाँ कवि तुलसी के दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया-ये पाँच छंद प्रयुक्त हैं। इसी प्रकार तुलसी साहित्य में और छंद तथा काव्य-रूप आए हैं। ऐसे छंदों व काव्य-रूपों की सूची बनाएँ।

गोस्वामी तुलसीदास ने अपने साहित्य में विभिन्न छंदों और काव्य-रूपों का प्रयोग किया है, जिससे उनका साहित्य अत्यंत समृद्ध और बहुमुखी बन गया है। प्रस्तुत पाठ में उल्लिखित पाँच छंदों (दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया) के अतिरिक्त, तुलसी साहित्य में प्रयुक्त कुछ अन्य प्रमुख छंदों और काव्य-रूपों की सूची इस प्रकार है:

प्रमुख छंद:

- दोहा: (अर्धसम मात्रिक छंद, 13-11 पर यति) – रामचरितमानस, दोहावली आदि में प्रमुखता से।

- चौपाई: (सम मात्रिक छंद, 16 मात्राएँ) – रामचरितमानस का प्रमुख छंद।

- सोरठा: (दोहा का उल्टा, 11-13 पर यति) – रामचरितमानस, विनयपत्रिका में प्रयुक्त।

- कवित्त: (वर्णिक छंद, 31-32 वर्ण, 16-15 या 16-16 पर यति) – कवितावली में प्रमुखता से।

- सवैया: (वर्णिक छंद, 22 से 26 वर्ण) – कवितावली में प्रमुखता से।

- छप्पय: (रोला और उल्लाला से मिलकर बना विषम मात्रिक छंद) – कुछ कविताओं में।

- कुंडलिया: (दोहा और रोला से मिलकर बना विषम मात्रिक छंद) – यदा-कदा।

- बरवै: (अर्धसम मात्रिक छंद, 12-7 पर यति) – बरवै रामायण में।

- हरिगीतिका: (सम मात्रिक छंद, 28 मात्राएँ, 16-12 पर यति) – गीतावली में।

- गीतिका: (सम मात्रिक छंद, 26 मात्राएँ, 14-12 पर यति) – गीतावली में।

- पद/भजन: (विभिन्न मात्राओं और तालों में गेय छंद) – विनयपत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली में।

प्रमुख काव्य-रूप:

- महाकाव्य:

- रामचरितमानस: तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना, जिसमें राम के संपूर्ण जीवन और लोक-मंगल की भावना का चित्रण है।

- मुक्तक काव्य:

- दोहावली: दोहों का संग्रह।

- कवितावली: कवित्त और सवैया छंदों में रचित कविताएँ।

- गीतावली: गीतों का संग्रह, जिसमें पद और भजन शैली प्रमुख है।

- विनयपत्रिका: विनय के पदों का संग्रह, जिसमें विभिन्न देवताओं से प्रार्थना की गई है।

- कृष्ण गीतावली: भगवान कृष्ण से संबंधित गीतों का संग्रह।

- बरवै रामायण: बरवै छंद में रचित रामकथा का संक्षिप्त रूप।

- प्रबंध काव्य (छोटे):

- रामाज्ञा-प्रश्न: शकुन-विचार के लिए रचित रामकथा पर आधारित एक छोटा प्रबंध काव्य।

- पार्वती-मंगल, जानकी-मंगल: शिव-पार्वती और राम-जानकी विवाह से संबंधित छोटे प्रबंध काव्य।

- अन्य:

- वैराग्य-संदीपनी: दार्शनिक और वैराग्य संबंधी विचारों पर आधारित।

इस प्रकार, तुलसीदास ने न केवल अपनी भाषा पर अद्वितीय अधिकार दिखाया, बल्कि विभिन्न छंदों और काव्य-रूपों का प्रयोग करके अपने संदेश को जन-जन तक पहुँचाया और हिंदी साहित्य को अभूतपूर्व समृद्धि प्रदान की।

छंद परिचय

यहाँ विभिन्न छंदों की विस्तृत जानकारी दी गई है:

चौपाई

चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। इसमें चार पंक्तियाँ होती हैं और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएँ होती हैं। यह लोकप्रसिद्ध है कि चालीस चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है।

दोहा

दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके सम चरणों (दूसरे और चौथे चरण) में 11-11 मात्राएँ होती हैं, जबकि विषम चरणों (पहले और तीसरे) में 13-13 मात्राएँ होती हैं। इन चरणों के अंत में एक लघु (।) वर्ण होता है।

सोरठा

सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है। इसके सम चरणों (दूसरे और चौथे चरण) में 13-13 मात्राएँ होती हैं, और विषम चरणों (पहले और तीसरे) में 11-11 मात्राएँ होती हैं। दोहे के विपरीत, सोरठा के सम चरणों (दूसरे और चौथे चरण) में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं होती, बल्कि विषम चरणों (पहले और तीसरे) में तुक होती है।

कवित्त

कवित्त एक वर्णिक छंद है, जिसे मनहरण भी कहते हैं। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति (विराम) रहती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु (ऽ) होता है।

सवैया

सवैया एक वर्णिक छंद है, और इसके कई भेद होते हैं। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मत्तगयंद सवैया है, जिसे मालती सवैया भी कहते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। यहाँ तुलसी का प्रस्तुत सवैया कई भेदों को मिलाकर बना है।