Anatomy of Flowering Plants

पुष्पी पादपों का शारीर Anatomy of Flowering Plants : Anatomy of Flowering Plants जीव विज्ञान का वह क्षेत्र है जहाँ हम flowering plants की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। यह पौधों के भीतर कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के संगठन को समझने में हमारी सहायता करता है। Anatomy of Flowering Plants के तहत, हम विभिन्न ऊतक प्रणालियों (जैसे बाह्यत्वचीय, भरण और संवहनी ऊतक तंत्र) की जांच करते हैं, जो पौधों के अस्तित्व के लिए आवश्यक कार्य करते हैं। Anatomy of Flowering Plants का ज्ञान द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पौधों के बीच संरचनात्मक अंतर को स्पष्ट करता है और यह भी दिखाता है कि कैसे पौधों की आंतरिक संरचना पर्यावरणीय अनुकूलन (adaptations) को दर्शाती है।

आप बड़े प्राणियों – पादप तथा जंतु (प्राणी) – दोनों में रचनात्मक समानता (structural similarity) तथा बाह्य आकारिकी (external morphology) में विभिन्नता देख सकते हैं। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना (internal structure) का अध्ययन करते हैं, तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता लगता है। इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को शारीर (Anatomy) कहते हैं। पौधों में कोशिका (cell) आधारभूत इकाई है। कोशिकाएँ ऊतकों (tissues) में और ऊतक अंगों (organs) में संगठित होते हैं। पौधे के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म (Angiosperms) में ही एकबीजपत्री (Monocotyledonous) की शारीरिकी द्विबीजपत्री (Dicotyledonous) से भिन्न होती है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन (adaptation) को भी दर्शाती है।

6.1 ऊतक तंत्र (Tissue System)

हम अब तक विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। आओ, अब हम देखें कि पौधे के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र तीन प्रकार का होता है। ये तंत्र हैं- बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र (Epidermal Tissue System), भरण अथवा मौलिक ऊतक तंत्र (Ground or Fundamental Tissue System), संवहनी ऊतक तंत्र (Vascular Tissue System)।

6.1.1 बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र (Epidermal Tissue System)

बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण (outermost covering) है। इसके अंतर्गत बाह्यत्वचीय कोशिकाएँ (Epidermal Cells), रंध्र (Stomata) तथा बाह्यत्वचीय उपांग (Epidermal Appendages) – मूलरोम (Root Hairs) आते हैं। बाह्यत्वचा (Epidermis) पौधे के भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएँ लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और एक अखंड सतह बनाती हैं। बाह्यत्वचा प्रायः एकल सतह (single layered) वाली होती है। बाह्यत्वचीय कोशिकाएँ पैरेंकाइमी (Parenchymatous) होती हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म (cytoplasm) होता है जो कोशिका भित्ति (cell wall) के साथ होता है। इसमें एक बड़ी रसधानी (vacuole) होती है। बाह्यत्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है, जिसे क्यूटिकल (Cuticle) कहते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है। मूल में क्यूटिकल नहीं होती।

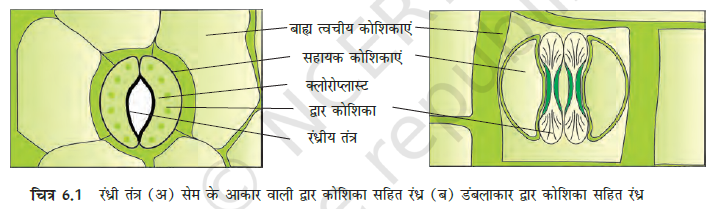

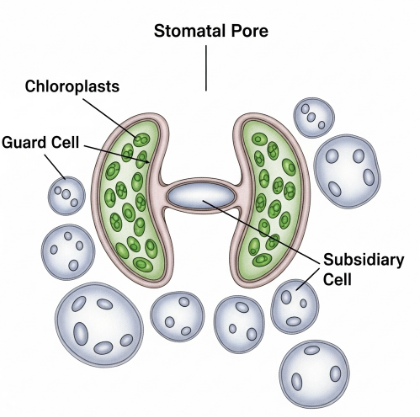

रंध्र ऐसी रचनाएँ हैं, जो पत्तियों की बाह्यत्वचा पर होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) तथा गैसों के विनिमय (Gaseous Exchange) को नियमित (regulate) करते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार की दो कोशिकाएँ होती हैं जिन्हें द्वारकोशिकाएँ (Guard Cells) कहते हैं। घास में द्वार कोशिकाएँ डंबलाकार (dumbbell-shaped) होती हैं। द्वारकोशिका की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट (Chloroplast) होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। कभी-कभी कुछ बाह्यत्वचीय कोशिकाएँ जो रंध्र के आस-पास होती हैं, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएँ (Subsidiary Cells) कहते हैं। रंध्रीय छिद्र (stomatal aperture), द्वारकोशिका तथा सहायक कोशिकाएँ मिलकर रंध्री तंत्र (Stomatal Apparatus) का निर्माण करती हैं।

बाह्यत्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं। इन्हें मूलरोम (Root Hairs) कहते हैं। ये बाह्यत्वचा की कोशिकाओं का एककोशिकीय दीर्घीकरण (unicellular elongations) स्वरूप होती हैं जो जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण (absorption) में सहायक होती हैं। तने पर पाए जाने वाले ये बाह्यत्वचीय रोम त्वचारोम (Trichomes) कहलाते हैं। प्ररोह तंत्र में यह त्वचारोम बहुकोशिकीय (multicellular) होते हैं। ये शाखित (branched) या अशाखित (unbranched) तथा कोमल (soft) या नरम (stiff) हो सकते हैं। ये स्रावी (secretory) हो सकते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि रोकते हैं।

6.1.2 भरण ऊतक तंत्र (Ground Tissue System)

बाह्यत्वचा तथा संवहन बंडल (Vascular Bundles) के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। इसमें सरल ऊतक जैसे पैरेंकाइमा (Parenchyma), कॉलेंकाइमा (Collenchyma) तथा स्क्लेरेंकाइमा (Sclerenchyma) होते हैं। प्राथमिक तने में पैरेंकाइमी कोशिकाएँ प्रायः वल्कुट (Cortex), परिरंभ (Pericycle), पिथ (Pith) तथा मज्जा किरण (Medullary Rays) में होती हैं। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे पर्णमध्योतक (Mesophyll) कहते हैं।

6.1.3 संवहनी ऊतक तंत्र (Vascular Tissue System)

संवहनी तंत्र में जटिल ऊतक, जाइलम (Xylem) तथा फ्लोएम (Phloem) होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैंबियम (Cambium) होता है। ऐसे संवहनी बंडलों जिनमें कैंबियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते रहते हैं उन्हें खुला संवहन बंडल (Open Vascular Bundle) कहते हैं। एकबीजपत्री पादपों में कैंबियम नहीं होता। चूंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते इसलिए उन्हें बंद संवहन बंडल (Closed Vascular Bundle) कहते हैं।

जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं, तब ऐसे बंडल को अरीय (Radial) कहते हैं जैसे मूल में। संयुक्त बंडल (Conjoint Bundle) में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं जैसे तने तथा पत्तियों में। संयुक्त संवहन बंडल में प्रायः फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है।

6.2 द्विबीजपत्री तथा एकबीजपत्री पादपों का शारीर (Anatomy of Dicotyledonous and Monocotyledonous Plants)

मूल, तने तथा पत्तियों में ऊतक की संरचना का भलीभाँति अध्ययन करने के लिए पौधे के इन भागों की परिपक्व अनुप्रस्थ काट (transverse section) का अध्ययन करना चाहिए।

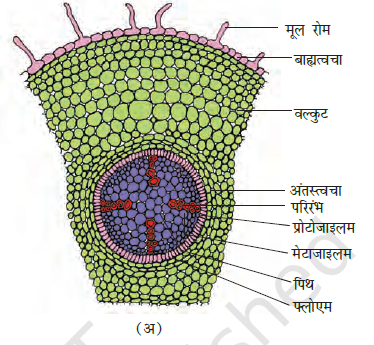

6.2.1 द्विबीजपत्री मूल (Dicotyledonous Root)

इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। भीतरी ऊतकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है: सबसे बाहरी भित्ति मूलीय त्वचा (Epidermis/Epiblema) है। इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएँ बाहर की ओर निकली होती हैं जो एककोशिकीय मूल रोम बनाती हैं। वल्कुट (Cortex) में पतली भित्ति वाली पैरेंकाइमी कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान (intercellular spaces) होता है। वल्कुट की सबसे भीतरी परत अंतस्त्वचा (Endodermis) होती है। इसमें नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है। इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। अंतस्त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय (tangential) तथा अरीय भित्तियों पर कैस्पेरियन पट्टियों (Casparian Strips) के रूप में जल अपारगम्य (water impermeable), मोमी पदार्थ सूबेरिन (Suberin) होता है। अंतस्त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पैरेंकाइमी कोशिकाएँ होती हैं जिसे परिरंभ (Pericycle) कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि (secondary growth) के दौरान संवहन कैंबियम तथा पार्श्वीय मूल (lateral roots) प्रेरित होती हैं। पिथ (Pith) छोटी अथवा अस्पष्ट होती है। पैरेंकाइमी कोशिकाएँ जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में हैं उन्हें कंजंक्टिव ऊतक (Conjunctive Tissue) कहते हैं। दो से चार तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैंबियम छल्ला (cambium ring) बनता है। अंतस्त्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक तथा पिथ मिलकर रंभ (Stele) बनाते हैं।

6.2.2 एकबीजपत्री मूल (Monocotyledonous Root)

एकबीजपत्री मूल का शारीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शारीर के समान होता है। इसमें बाह्यत्वचा, वल्कुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल तथा पिथ होते हैं। एकबीजपत्री में इनकी संख्या प्रायः छह से अधिक (बहु-आदिदारुक/polyarch) होती है जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं। पिथ बड़ी तथा बहुत विकसित होती है तथा एकबीजपत्री मूल में कैंबियम नहीं होता। इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है।

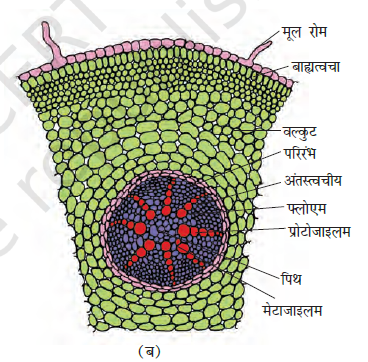

6.2.3 द्विबीजपत्री तना (Dicotyledonous Stem)

एक प्ररूपी शैशव द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएँ होती हैं:

- बाह्यत्वचा (Epidermis): तने की सबसे बाहरी रक्षी परत (protective layer) होती है। यह क्यूटिकल की एक पतली परत से ढकी होती है। इसमें कुछ त्वचारोम (trichomes) और कभी-कभी कुछ रंध्र भी होते हैं।

- वल्कुट (Cortex): बाह्यत्वचा के नीचे वल्कुट होता है। इसमें तीन उप-क्षेत्र होते हैं:

- अधस्त्वचा (Hypodermis): यह बाह्यत्वचा के ठीक नीचे स्थित कुछ परतों वाला कॉलेंकाइमी ऊतक होता है, जो युवा तने को यांत्रिक शक्ति (mechanical strength) प्रदान करता है।

- कॉर्टिकल परतें (Cortical Layers): अधस्त्वचा के नीचे कुछ परतों वाली पैरेंकाइमी कोशिकाएँ होती हैं, जिनमें बड़े अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं।

- अंतस्त्वचा (Endodermis): यह वल्कुट की सबसे भीतरी परत होती है, जिसे कभी-कभी स्टार्च आच्छद (Starch Sheath) भी कहते हैं क्योंकि इसकी कोशिकाओं में स्टार्च के कण प्रचुर मात्रा में होते हैं।

- परिरंभ (Pericycle): अंतस्त्वचा के भीतर परिरंभ होता है। यह स्क्लेरेंकाइमा और पैरेंकाइमा दोनों का बना हो सकता है। यह एक सतत रिंग (ring) या अर्धचंद्राकार (semilunar) पैच के रूप में होता है।

- संवहन बंडल (Vascular Bundles): ये एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल खुला (open) प्रकार का होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच कैंबियम होता है। फ्लोएम बाहर की ओर और जाइलम भीतर की ओर स्थित होता है। जाइलम में प्रोटोज़ाइलम (Protoxylem) केंद्र की ओर और मेटाजाइलम (Metaxylem) परिधि की ओर होता है (एंडार्क/endarch व्यवस्था)।

- मज्जा किरणें (Medullary Rays): संवहन बंडलों के बीच पैरेंकाइमी कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो मज्जा से वल्कुट तक फैली होती हैं।

- पिथ (Pith): तने के केंद्र में एक बड़ा, गोलाकार पैरेंकाइमी क्षेत्र होता है जिसे पिथ कहते हैं। इसकी कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं और ये भोजन का भंडारण करती हैं।

अभ्यास (Exercises) fAQs on Anatomy of Flowering Plants

1. निम्नलिखित में शारीर के आधार पर अंतर करो (Differentiate on the basis of anatomy):

- (अ) एकबीजपत्री मूल तथा द्विबीजपत्री मूल (Monocot Root vs. Dicot Root)

| भिलक्षण (Feature) | एकबीजपत्री मूल (Monocot Root) | द्विबीजपत्री मूल (Dicot Root) |

|---|

| जाइलम बंडल (Xylem Bundles) | छह से अधिक (polyarch) | दो से चार (diarch to tetrarch) |

| पिथ (Pith) | बड़ी और सुविकसित | छोटी या अस्पष्ट |

| द्वितीयक वृद्धि (Secondary Growth) | अनुपस्थित (कैंबियम नहीं होता) | उपस्थित (कैंबियम होता है) |

| संवहन कैंबियम (Vascular Cambium) | अनुपस्थित | जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित |

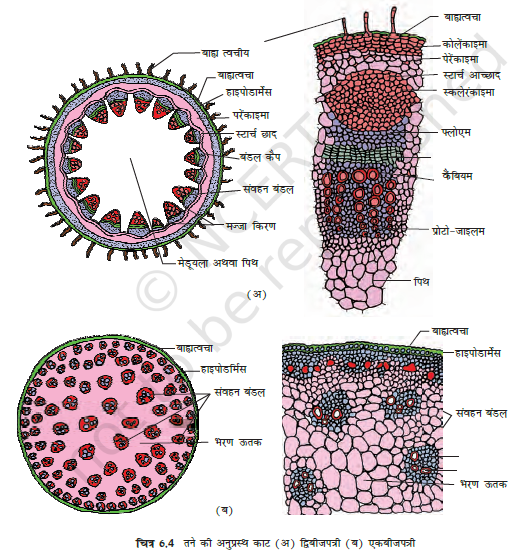

(ब) एकबीजपत्री तना तथा द्विबीजपत्री तना (Monocot Stem vs. Dicot Stem)

| अभिलक्षण (Feature) | एकबीजपत्री तना (Monocot Stem) | द्विबीजपत्री तना (Dicot Stem) |

|---|

| संवहन बंडल (Vascular Bundles) | पूरे भरण ऊतक में बिखरे हुए, गोल/अंडाकार | एक रिंग (वलय) में व्यवस्थित |

| अधस्त्वचा (Hypodermis) | स्क्लेरेंकाइमी (sclerenchymatous) | कॉलेंकाइमी (collenchymatous) |

| भरण ऊतक (Ground Tissue) | अविभेदित (वल्कुट, परिरंभ, मज्जा स्पष्ट नहीं) | वल्कुट, परिरंभ और मज्जा में विभेदित |

| संवहन बंडलों की व्यवस्था | बड़े बंडल केंद्र में, छोटे परिधि पर | समान आकार के बंडल रिंग में |

| कैंबियम (Cambium) | अनुपस्थित (बंद संवहन बंडल) | उपस्थित (खुला संवहन बंडल), द्वितीयक वृद्धि |

| बंडल आच्छद (Bundle Sheath) | प्रत्येक बंडल के चारों ओर स्क्लेरेंकाइमी आच्छद | अनुपस्थित |

2. आप एक शैशव तने की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करें। आप कैसे पता करोगे कि यह एकबीजपत्री तना अथवा द्विबीजपत्री तना है? इसके कारण बताओ।

- उत्तर: एक शैशव तने की अनुप्रस्थ काट (transverse section) का सूक्ष्मदर्शी (microscope) से अवलोकन करते समय, एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री तने को पहचानने के लिए निम्नलिखित प्रमुख शारीरिकी अभिलक्षणों (key anatomical features) का उपयोग किया जा सकता है:

- संवहन बंडलों की व्यवस्था (Arrangement of Vascular Bundles):

- द्विबीजपत्री तना: इसमें संवहन बंडल एक वलय (ring) में व्यवस्थित होते हैं। यह एक बहुत ही विशिष्ट पहचान चिह्न है।

- एकबीजपत्री तना: इसमें संवहन बंडल पूरे भरण ऊतक (ground tissue) में बिखरे हुए (scattered) होते हैं, और वे किसी विशिष्ट रिंग में व्यवस्थित नहीं होते।

- अधस्त्वचा (Hypodermis):

- द्विबीजपत्री तना: अधस्त्वचा कॉलेंकाइमी (collenchymatous) होती है, जो यांत्रिक सहारा प्रदान करती है।

- एकबीजपत्री तना: अधस्त्वचा स्क्लेरेंकाइमी (sclerenchymatous) होती है, जो अधिक कठोरता प्रदान करती है।

- भरण ऊतक का विभेदन (Differentiation of Ground Tissue):

- द्विबीजपत्री तना: इसमें भरण ऊतक स्पष्ट रूप से वल्कुट (cortex), अंतस्त्वचा (endodermis), परिरंभ (pericycle) और पिथ (pith) में विभेदित (differentiated) होता है।

- एकबीजपत्री तना: इसमें भरण ऊतक अविभेदित (undifferentiated) होता है, यानी वल्कुट, परिरंभ और मज्जा के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती।

- कैंबियम की उपस्थिति (Presence of Cambium):

- द्विबीजपत्री तना: संवहन बंडलों के भीतर जाइलम (xylem) और फ्लोएम (phloem) के बीच कैंबियम (cambium) उपस्थित होता है, जिससे ये खुले संवहन बंडल (open vascular bundles) कहलाते हैं और इनमें द्वितीयक वृद्धि (secondary growth) होती है।

- एकबीजपत्री तना: संवहन बंडलों में कैंबियम अनुपस्थित होता है, जिससे ये बंद संवहन बंडल (closed vascular bundles) कहलाते हैं और इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती।

- बंडल आच्छद (Bundle Sheath):

- एकबीजपत्री तना: संवहन बंडलों के चारों ओर प्रायः एक स्क्लेरेंकाइमी बंडल आच्छद (sclerenchymatous bundle sheath) उपस्थित होता है।

- द्विबीजपत्री तना: बंडल आच्छद आमतौर पर अनुपस्थित होता है।

- संवहन बंडलों की व्यवस्था (Arrangement of Vascular Bundles):

3. सूक्ष्मदर्शी किसी पौधे के भाग की अनुप्रस्थ काट निम्नलिखित शारीर रचनाएँ दिखाती है।

- (अ) संवहन बंडल संयुक्त, फैले हुए तथा उसके चारों ओर स्क्लेरेंकाइमी आच्छद है।

- (ब) फ्लोएम पैरेंकाइमा नहीं है? आप कैसे पहचानोगे कि यह किसका है?

- उत्तर: दिए गए लक्षणों के आधार पर, यह रचना एकबीजपत्री तने (Monocot Stem) की है।कारण:

- (अ) संवहन बंडल संयुक्त, फैले हुए तथा स्क्लेरेंकाइमी आच्छद:

- संयुक्त संवहन बंडल (Conjoint Vascular Bundles): जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, जो तने का एक सामान्य अभिलक्षण है (मूलों में अरीय होते हैं)।

- फैले हुए (Scattered): संवहन बंडलों का बिखरा हुआ विन्यास एकबीजपत्री तने की पहचान है, जबकि द्विबीजपत्री तने में ये एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं।

- स्क्लेरेंकाइमी आच्छद (Sclerenchymatous Sheath): प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेंकाइमी बंडल आच्छद की उपस्थिति एकबीजपत्री तने की एक विशिष्ट विशेषता है, जो इसे यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है।

- (ब) फ्लोएम पैरेंकाइमा नहीं है (Absence of Phloem Parenchyma):

- एकबीजपत्री पौधों के फ्लोएम (phloem) में फ्लोएम पैरेंकाइमा (phloem parenchyma) आमतौर पर अनुपस्थित होता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में यह उपस्थित होता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है।

- (अ) संवहन बंडल संयुक्त, फैले हुए तथा स्क्लेरेंकाइमी आच्छद:

4. रंध्री तंत्र क्या है? रंध्र की रचना का वर्णन करो और इसका चिह्नित चित्र बनाओ।

- उत्तर: रंध्री तंत्र (Stomatal Apparatus): रंध्री तंत्र वह संरचनात्मक इकाई है जो पत्तियों की बाह्यत्वचा (epidermis) पर पाई जाती है और गैसों के विनिमय (gaseous exchange) तथा वाष्पोत्सर्जन (transpiration) की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यह प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) और जल संतुलन (water balance) के लिए आवश्यक है।रंध्र की रचना (Structure of Stoma): प्रत्येक रंध्र में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं:

- रंध्रीय छिद्र (Stomatal Aperture): यह पत्तियों की बाह्यत्वचा में एक छोटा सा छिद्र या द्वार होता है, जिसके माध्यम से गैसों का विनिमय (कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर) और जल वाष्प का निष्कासन होता है।द्वारकोशिकाएँ (Guard Cells): रंध्रीय छिद्र दो विशिष्ट कोशिकाओं से घिरा होता है जिन्हें द्वारकोशिकाएँ कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में ये सेम के आकार (kidney-shaped) की होती हैं, जबकि घास (एकबीजपत्री) में ये डंबलाकार (dumbbell-shaped) होती हैं। द्वारकोशिकाओं की आंतरिक भित्ति (जो छिद्र की ओर होती है) मोटी और प्रत्यास्थ (elastic) होती है, जबकि बाहरी भित्ति पतली होती है। द्वारकोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट (chloroplasts) होते हैं और वे प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं। इन कोशिकाओं में स्फीति दाब (turgor pressure) में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं।

- सहायक कोशिकाएँ (Subsidiary Cells) या सहायक कोशिकाएँ (Accessory Cells): कभी-कभी कुछ बाह्यत्वचीय कोशिकाएँ, जो द्वारकोशिकाओं के आसपास होती हैं, उनकी आकृति, माप और पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएँ कहते हैं। ये द्वारकोशिकाओं के कार्य में सहायता करती हैं।

5. पुष्पी पादपों में तीन मूलभूत ऊतक बताओ। प्रत्येक तंत्र के ऊतक बताओ।

- उत्तर: पुष्पी पादपों में तीन मूलभूत ऊतक तंत्र (Tissue Systems) होते हैं। प्रत्येक तंत्र में विभिन्न प्रकार के ऊतक शामिल होते हैं जो विशेष कार्य करते हैं:

- बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र (Epidermal Tissue System):

- यह पौधे का सबसे बाहरी आवरण होता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है और पर्यावरण के साथ संपर्क को नियंत्रित करता है।

- शामिल ऊतक:

- बाह्यत्वचीय कोशिकाएँ (Epidermal Cells): लंबी, एक-दूसरे से सटी हुई कोशिकाएँ जो एक सुरक्षात्मक परत बनाती हैं।

- रंध्र (Stomata): पत्तियों की बाह्यत्वचा पर छोटे छिद्र, जो द्वारकोशिकाओं और सहायक कोशिकाओं से घिरे होते हैं, गैस विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए।

- त्वचारोम (Trichomes): तने और पत्तियों पर पाए जाने वाले बाह्यत्वचीय रोम, जो बहुकोशिकीय हो सकते हैं और जल हानि को कम करते हैं या स्रावी कार्य करते हैं।

- मूलरोम (Root Hairs): मूल की बाह्यत्वचीय कोशिकाओं के एककोशिकीय विस्तार, जो जल और खनिज अवशोषण में मदद करते हैं।

- भरण या मौलिक ऊतक तंत्र (Ground or Fundamental Tissue System):

- यह बाह्यत्वचा और संवहन बंडलों के अतिरिक्त पौधे के सभी आंतरिक ऊतकों का निर्माण करता है। यह मुख्य रूप से भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और सहारा प्रदान करता है।

- शामिल ऊतक:

- पैरेंकाइमा (Parenchyma): पतली भित्ति वाली कोशिकाएँ जो वल्कुट, पिथ, और मज्जा किरणों में पाई जाती हैं। ये भोजन भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और स्राव में शामिल होती हैं। पत्तियों में इसे पर्णमध्योतक (mesophyll) कहते हैं।

- कॉलेंकाइमा (Collenchyma): मोटी कोनों वाली कोशिकाएँ जो मुख्य रूप से युवा तने और पत्ती वृंतों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं।

- स्क्लेरेंकाइमा (Sclerenchyma): कठोर, मोटी भित्ति वाली कोशिकाएँ जो पौधे के भागों को यांत्रिक शक्ति और सहारा प्रदान करती हैं (जैसे रेशे और स्क्लेरीड)।

- संवहनी ऊतक तंत्र (Vascular Tissue System):

- यह पौधे में पानी, खनिज और भोजन के संवहन (transportation) के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम शामिल हैं, जो मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं।

- शामिल ऊतक:

- जाइलम (Xylem): जल और खनिजों का मूलों से पौधे के अन्य भागों तक संवहन करता है। इसमें वाहिनिकाएँ (tracheids), वाहिकाएँ (vessels), जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम रेशे होते हैं।

- फ्लोएम (Phloem): पत्तियों में संश्लेषित भोजन (प्रकाश संश्लेषी पदार्थ) का पौधे के विभिन्न भागों तक संवहन करता है। इसमें चालनी नलिकाएँ (sieve tubes), सह कोशिकाएँ (companion cells), फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम रेशे होते हैं।

- कैंबियम (Cambium): कुछ पौधों (जैसे द्विबीजपत्री) में जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित एक मेरिस्टेमी परत, जो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है।

- बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र (Epidermal Tissue System):

6. पादप शारीर का अध्ययन हमारे लिए कैसे उपयोगी है?

- उत्तर: पादप शारीर (Plant Anatomy) का अध्ययन हमारे लिए कई कारणों से उपयोगी है:

- वर्गीकरण और पहचान (Classification and Identification): पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन उनकी पहचान और वर्गीकरण में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को उनकी मूल, तने और पत्ती की आंतरिक शारीरिकी के आधार पर आसानी से अलग किया जा सकता है।

- कार्यप्रणाली की समझ (Understanding Functioning): विभिन्न ऊतकों और अंगों की शारीरिकी उनकी कार्यप्रणाली को समझने में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जाइलम और फ्लोएम की संरचना यह समझने में मदद करती है कि पानी और भोजन का परिवहन कैसे होता है।

- अनुकूलन का अध्ययन (Study of Adaptations): पौधों की आंतरिक संरचना पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति उनके अनुकूलन को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, शुष्क वातावरण में पौधों में मोटी क्यूटिकल या कम रंध्रों की उपस्थिति को शारीरिकी के माध्यम से समझा जा सकता है।

- कृषि और बागवानी (Agriculture and Horticulture): शारीरिकी का ज्ञान फसलों की उपज में सुधार, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने और विभिन्न पर्यावरणीय तनावों का सामना करने के लिए नई किस्में विकसित करने में सहायक है। यह फसल प्रबंधन और बागवानी तकनीकों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

- औषधि विज्ञान (Pharmacology) और वानिकी (Forestry): पौधों के औषधीय गुणों का अध्ययन अक्सर उनकी आंतरिक संरचना से संबंधित होता है। वानिकी में, लकड़ी की संरचना का अध्ययन उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता को निर्धारित करता है।

- विकासवादी संबंध (Evolutionary Relationships): विभिन्न पौधों की शारीरिकी का तुलनात्मक अध्ययन उनके बीच के विकासवादी संबंधों (evolutionary relationships) को समझने में मदद करता है।

- खाद्य विज्ञान (Food Science): खाद्य पौधों की शारीरिकी को समझना उनके प्रसंस्करण, भंडारण और पोषण मूल्य को प्रभावित करता है।

7. पृष्ठाधर पत्ती की भीतरी रचना का वर्णन चिह्नित चित्रों की सहायता से करो।

- उत्तर:पृष्ठाधर पत्ती (Dorsiventral Leaf), जिसे आमतौर पर द्विबीजपत्री पत्ती (Dicot Leaf) भी कहते हैं, में ऊपरी (अधर) और निचली (पृष्ठ) सतहें अलग-अलग होती हैं। इसकी भीतरी रचना को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है:

- बाह्यत्वचा (Epidermis):

- ऊपरी बाह्यत्वचा (Upper Epidermis): यह पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली एककोशिकीय परत है। इसकी कोशिकाएँ प्रायः मोटी भित्ति वाली होती हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। यह क्यूटिकल की एक मोमी परत से ढकी होती है, जो जल हानि को कम करती है। रंध्र (stomata) आमतौर पर यहाँ कम या अनुपस्थित होते हैं।

- निचली बाह्यत्वचा (Lower Epidermis): यह पत्तियों की निचली सतह पर स्थित एककोशिकीय परत है। इसमें ऊपरी बाह्यत्वचा की तुलना में अधिक रंध्र होते हैं। रंध्र गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- पर्णमध्योतक (Mesophyll):

- यह ऊपरी और निचली बाह्यत्वचा के बीच का ऊतक होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट (chloroplasts) प्रचुर मात्रा में होते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है। पर्णमध्योतक दो प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होता है:

- खंभ ऊतक (Palisade Parenchyma): यह ऊपरी बाह्यत्वचा के ठीक नीचे स्थित कोशिकाओं की 1-2 परतें होती हैं। इसकी कोशिकाएँ लंबी, बेलनाकार होती हैं और एक-दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट अधिक संख्या में होते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य क्षेत्र है।

- स्पंजी ऊतक (Spongy Parenchyma): यह खंभ ऊतक के नीचे स्थित अनियमित आकार की कोशिकाओं का बना होता है। इन कोशिकाओं के बीच बड़े अंतराकोशिकीय स्थान (intercellular spaces) और वायु गुहाएँ (air cavities) होती हैं। ये स्थान गैसों के विनिमय (CO2 और O2) और जल वाष्प के संचलन में मदद करते हैं। इनमें खंभ ऊतक की तुलना में कम क्लोरोप्लास्ट होते हैं।

- यह ऊपरी और निचली बाह्यत्वचा के बीच का ऊतक होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट (chloroplasts) प्रचुर मात्रा में होते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है। पर्णमध्योतक दो प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होता है:

- संवहन तंत्र (Vascular System) या शिराएँ (Veins):

- पत्ती में संवहन तंत्र शिराओं (veins) के रूप में पाया जाता है। शिराएँ पत्ती के विभिन्न भागों में जाइलम (जल परिवहन के लिए) और फ्लोएम (भोजन परिवहन के लिए) की आपूर्ति करती हैं।

- शिराएँ आकार में भिन्न होती हैं। मोटी शिराओं में जाइलम और फ्लोएम के अलावा स्क्लेरेंकाइमी ऊतक और कभी-कभी बंडल आच्छद (bundle sheath) भी होता है, जो उन्हें यांत्रिक सहारा प्रदान करता है।

- संवहन बंडल प्रायः संयुक्ताकार (conjoint) और खुले (open) होते हैं (यानी, जाइलम और फ्लोएम के बीच कैंबियम होता है)।

- बाह्यत्वचा (Epidermis):

8. त्वक कोशिकाओं की रचना तथा स्थिति उन्हें किस प्रकार विशिष्ट कार्य करने में सहायता करती है?

- उत्तर:त्वक कोशिकाएँ (Epidermal Cells), जो बाह्यत्वचा (epidermis) का निर्माण करती हैं, अपनी विशिष्ट रचना और स्थिति के कारण पौधे में कई महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम होती हैं:रचना (Structure):

- लंबी और एक-दूसरे से सटी हुई (Elongated and Compactly Arranged): त्वक कोशिकाएँ अक्सर लंबी होती हैं और उनमें अंतराकोशिकीय स्थान (intercellular spaces) लगभग अनुपस्थित होते हैं। यह उन्हें एक निरंतर, सुरक्षात्मक परत (continuous protective layer) बनाने में मदद करता है, जो पौधे के आंतरिक ऊतकों को बाहरी वातावरण से प्रभावी ढंग से अलग करती है।

- पतली कोशिका भित्ति और बड़ी रसधानी (Thin Cell Wall and Large Vacuole): इनकी कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है, लेकिन यह क्यूटिकल से ढकी होती है। एक बड़ी केंद्रीय रसधानी कोशिका के साइटोप्लाज्म (cytoplasm) को कोशिका भित्ति के साथ धकेलती है।

- क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति (Absence of Chloroplasts): अधिकांश त्वक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं (द्वारकोशिकाओं को छोड़कर)। यह उन्हें पारदर्शी बनाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण के लिए आंतरिक पर्णमध्योतक (mesophyll) कोशिकाओं तक प्रकाश आसानी से पहुंच सके।

- क्यूटिकल की उपस्थिति (Presence of Cuticle): पत्तियों और तने की बाह्यत्वचा की बाहरी सतह पर एक मोमी, जल-अभेद्य परत (water-impermeable layer) होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। यह क्यूटिकल पानी की हानि को कम करती है और सूक्ष्मजीवों (microbes) के प्रवेश को रोकती है।

- सबसे बाहरी आवरण (Outermost Covering): त्वक कोशिकाएँ पौधे के अंगों (पत्तियों, तने, मूल) का सबसे बाहरी आवरण बनाती हैं। यह स्थिति उन्हें सीधे बाहरी वातावरण के संपर्क में रहने और पर्यावरणीय तनावों (environmental stresses) का सामना करने की अनुमति देती है।

- संरक्षण (Protection): एक निरंतर और कॉम्पैक्ट परत के रूप में इनकी रचना, क्यूटिकल की उपस्थिति के साथ मिलकर, पौधे को यांत्रिक क्षति (mechanical injury), अत्यधिक जल हानि (excessive water loss), और रोगजनकों (pathogens) के आक्रमण से बचाती है।

- जल अवशोषण (Water Absorption): मूल की त्वक कोशिकाएँ (जिन्हें एपिब्लेमा/epiblema भी कहते हैं) एककोशिकीय मूल रोम (root hairs) बनाती हैं। ये रोम सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी से पानी और खनिजों का अवशोषण अधिक कुशलता से होता है।

- गैस विनिमय और वाष्पोत्सर्जन नियंत्रण (Gaseous Exchange and Transpiration Control): पत्तियों पर रंध्रों (stomata) में विशेष द्वारकोशिकाएँ (guard cells) होती हैं, जो त्वक कोशिकाओं के ही रूपांतरित रूप हैं। इन द्वारकोशिकाओं की विशिष्ट संरचना (आंतरिक भित्ति मोटी, बाहरी भित्ति पतली) और उनमें क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति उन्हें स्फीति दाब में परिवर्तन के माध्यम से रंध्रों को खोलने और बंद करने में सक्षम बनाती है, जिससे गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन नियंत्रित होता है।

- स्राव (Secretion): कुछ त्वक कोशिकाएँ, विशेषकर त्वचारोम (trichomes), ग्रंथिल (glandular) हो सकती हैं और विभिन्न पदार्थों जैसे गोंद, तेल या सुरक्षात्मक यौगिकों का स्राव करती हैं।

- प्रकाश का प्रवेश (Light Penetration): अधिकांश त्वक कोशिकाओं की पारदर्शिता पर्णमध्योतक में प्रकाश के प्रवेश को सुनिश्चित करती है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है।