MP Board Class 11th Biology Plant Kingdom : इस लेख में MP Board Class 11th Biology के अध्याय 3 “वनस्पति जगत” (Plant Kingdom) के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण, जीवन-चक्र और आर्थिक महत्व शामिल है। परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तर भी दिया गए हैं ।

वनस्पति जगत (Plant Kingdom)

पिछले अध्याय में हमने विटेकर (1969) द्वारा प्रस्तावित पाँच किंगडम – मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम किंगडम प्लांटी (जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं) और उसके वर्गीकरण के बारे में विस्तार से जानेंगे।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समय के साथ वनस्पति जगत की अवधारणा में बदलाव आया है। पहले फंजाई (कवक), मोनेरा और प्रोटिस्टा के जिन सदस्यों में कोशिका भित्ति (cell wall) होती थी, उन्हें प्लांटी में रखा गया था, लेकिन अब उन्हें इस जगत से हटा दिया गया है। इसलिए, सायनोबैक्टीरिया (जिसे पहले नील हरित शैवाल कहते थे) अब शैवाल नहीं माना जाता है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत आने वाले मुख्य समूहों – शैवाल (Algae), ब्रायोफाइट (Bryophytes), टेरिडोफाइट (Pteridophytes), जिम्नोस्पर्म (Gymnosperms) और एंजियोस्पर्म (Angiosperms) के बारे में पढ़ेंगे।

वर्गीकरण तंत्र (Classification System)

पौधों के वर्गीकरण को समझने के लिए हमें विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों को समझना होगा।

कृत्रिम वर्गीकरण (Artificial Classification)

प्रारंभिक वर्गीकरण में, हम पौधों के बाहरी गुणों (morphological characters) जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या और आकार पर आधारित वर्गीकरण करते थे। लीनियस (Linnaeus) द्वारा दिया गया ऐसा वर्गीकरण कृत्रिम था, क्योंकि यह बहुत कम गुणों पर आधारित था। इस प्रणाली में कायिक (vegetative) और लैंगिक (sexual) गुणों को समान महत्व दिया गया, जो कि अब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कायिक गुण अक्सर पर्यावरण के अनुसार बदल जाते हैं।

प्राकृतिक वर्गीकरण (Natural Classification)

यह वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंधों और बाह्य गुणों के साथ-साथ भीतरी गुणों जैसे आंतरिक संरचना (ultra-structure), शारीर (anatomy), भ्रूण विज्ञान (embryology) और पादप रसायन (phytochemistry) पर आधारित था। पुष्पी पादपों (flowering plants) के लिए यह वर्गीकरण जॉर्ज बेंथम (George Bentham) और जोसेफ डाल्टन हूकर (Joseph Dalton Hooker) ने सुझाया था।

जातिवृत्तीय वर्गीकरण (Phylogenetic Classification)

वर्तमान में हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र को अपनाते हैं, जो जीवों में विकासीय संबंधों (evolutionary relationships) पर आधारित है। यह दर्शाता है कि समान टैक्सा (taxa) के जीवों के पूर्वज एक ही थे। इस प्रणाली में वर्गीकरण की जटिलताओं को सुलझाने के लिए विभिन्न सूचनाओं और स्रोतों का उपयोग किया जाता है।

- संख्यात्मक वर्गिकी (Numerical Taxonomy): इसमें सभी अवलोकन योग्य गुणों को एक नंबर और कोड दिया जाता है और कंप्यूटर की मदद से उनका विश्लेषण किया जाता है। इस तरह, प्रत्येक गुण को समान महत्व मिलता है।

- कोशिका वर्गिकी (Cytotaxonomy): इसमें कोशिका वैज्ञानिक सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, संरचना और व्यवहार का उपयोग किया जाता है।

- रसायन वर्गिकी (Chemotaxonomy): इसमें पौधों के रासायनिक घटकों का उपयोग करके वर्गीकरण किया जाता है।

3.1 शैवाल (Algae)

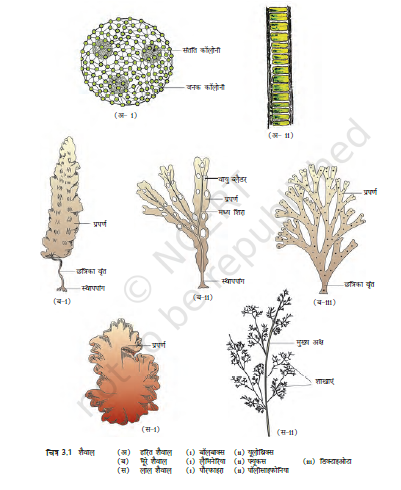

शैवाल क्लोरोफिल युक्त, सरल, थैलॉयड (thalloid), स्वपोषी (autotrophic) और मुख्यतः जलीय (aquatic) जीव हैं। ये नम पत्थरों, मिट्टी और लकड़ी जैसे अन्य आवासों में भी पाए जाते हैं। ये आकार और आकृति में बहुत भिन्न होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स (Volvox) में कॉलोनी के रूप में या यूलोथ्रिक्स (Ulothrix) और स्पाइरोगायरा (Spirogyra) में तंतुमय (filamentous) रूप में। कुछ शैवाल जैसे केल्प (kelp) बहुत विशालकाय होते हैं।

शैवाल कायिक (vegetative), अलैंगिक (asexual) और लैंगिक (sexual) जनन करते हैं।

- कायिक जनन: यह विखंडन (fragmentation) विधि द्वारा होता है। प्रत्येक खंड से एक नया थैलेस बन जाता है।

- अलैंगिक जनन: यह विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं (spores) द्वारा होता है। सामान्यतः ये जूस्पोर (zoospores) होते हैं, जिनमें कशाभिक (flagella) होता है और ये चलायमान होते हैं।

- लैंगिक जनन: यह दो युग्मकों (gametes) के संलयन (fusion) से होता है।

- समयुग्मकी (Isogamous): जब युग्मक कशाभिक युक्त (जैसे यूलोथ्रिक्स) या कशाभिक विहीन लेकिन समान माप वाले होते हैं (जैसे स्पाइरोगायरा)।

- असमयुग्मकी (Anisogamous): जब भिन्न माप वाले दो युग्मक संलयित होते हैं (जैसे यूडोराइना की कुछ स्पीशीज)।

- विषमयुग्मकी (Oogamous): जब एक बड़े अचल मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संलयित होता है (जैसे वॉलवॉक्स, फ्यूकस)।

मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी हैं। ये पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) का लगभग आधा हिस्सा करते हैं, जिससे पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्र (food chains) का आधार हैं। कुछ समुद्री शैवाल (जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगासम) भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जबकि कुछ से कैरागीन (लाल शैवाल से) और एगार जैसे व्यावसायिक उत्पाद मिलते हैं।

शैवाल को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है:

3.1.1 क्लोरोफाइसी (Chlorophyceae)

इन्हें हरे शैवाल (green algae) कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ‘a’ और ‘b’ प्रभावी होता है, इसलिए इनका रंग हरी घास जैसा होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट (chloroplast) में होते हैं। अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पाइरीनॉइड (pyrenoids) होते हैं, जिनमें स्टार्च और प्रोटीन होता है। भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। कोशिका भित्ति (cell wall) भीतरी सतह सेल्यूलोज और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है।

- उदाहरण: क्लैमाइडोमोनास (Chlamydomonas), वॉलवॉक्स (Volvox), स्पाइरोगायरा (Spirogyra) और कारा (Chara)।

3.1.2 फियोफाइसी (Phaeophyceae)

इन्हें भूरे शैवाल (brown algae) कहते हैं। ये मुख्यतः समुद्री होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ‘a’, ‘c’, कैरोटीनॉइड्स और जैंथोफिल (xanthophyll) होते हैं। इनका रंग जैतून हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड्स तक हो सकता है, जो फ्यूकोजैंथिन (fucoxanthin) वर्णक की मात्रा पर निर्भर करता है। भोजन जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है, जैसे लैमिनेरिन (laminarin) या मैनीटोल (mannitol)। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसके बाहर एल्जिन का जिलेटिन युक्त अस्तर होता है।

- उदाहरण: एक्टोकार्पस (Ectocarpus), डिक्ट्योटा (Dictyota), लैमिनेरिया (Laminaria), सरगासम (Sargassum) और फ्यूकस (Fucus)।

3.1.3 रोडोफाइसी (Rhodophyceae)

इन्हें लाल शैवाल (red algae) कहते हैं। इनका लाल रंग लाल वर्णक, आर-फाइकोएरिथ्रिन (r-phycoerythrin), के कारण होता है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पानी की सतह पर, जहाँ प्रकाश अधिक होता है, और समुद्र की गहराई में भी पाए जाते हैं, जहाँ प्रकाश कम होता है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च (floridean starch) के रूप में संचित होता है, जिसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होती है। लैंगिक जनन विषमयुग्मकी होता है और अचल युग्मकों द्वारा होता है।

- उदाहरण: पॉलीसाइफोनिया (Polysiphonia), ग्रेसिलेरिया (Gracilaria), पोरफायरा (Porphyra) और जिलेडियम (Gelidium)।

3.2 ब्रायोफाइट (Bryophytes)

ब्रायोफाइट में मॉस (moss) और लिवरवर्ट (liverwort) आते हैं। इन्हें पादप जगत के जलस्थलचर (amphibians of the plant kingdom) भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं, लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्रायः नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं।

इनकी पादपकाय शैवाल से अधिक विकसित होती है। यह थैलस की तरह होती है और शयान या सीधी होती है। इसमें वास्तविक जड़, तना या पत्तियाँ नहीं होतीं, बल्कि मूलाभ (rhizoids) द्वारा आधार से जुड़ी जड़सम, पत्तीसम या तनासम संरचना होती है।

ब्रायोफाइट की मुख्य पादपकाय अगुणित (haploid) होती है, जिसे युग्मकोद्भिद् (gametophyte) कहते हैं। इसमें बहुकोशिक लैंगिक अंग होते हैं:

- पुंधनी (Antheridium): नर लैंगिक अंग, जो द्वि-कशाभिक पुमंग (antherozoids) उत्पन्न करता है।

- स्त्रीधनी (Archegonium): मादा लैंगिक अंग, जो एक अंड (egg) उत्पन्न करता है।

पुमंग पानी में छोड़े जाते हैं, जो स्त्रीधनी तक पहुँचते हैं और अंडे से संलयन करते हैं, जिससे युग्मनज (zygote) बनता है। युग्मनज में तुरंत विभाजन नहीं होता, बल्कि इससे एक बहुकोशिक बीजाणु-उद्भिद् (sporophyte) बनता है। बीजाणु-उद्भिद्, प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद् से जुड़ा रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है। बीजाणु-उद्भिद् की कुछ कोशिकाओं में अर्द्धसूत्री विभाजन (meiosis) होता है, जिससे अगुणित बीजाणु (spores) बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर नए युग्मकोद्भिद् में विकसित हो जाते हैं।

ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन ये पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये चट्टानों पर उगने वाले पहले जीव हैं, जो मिट्टी के निर्माण में मदद करते हैं और मृदा अपरदन (soil erosion) को रोकते हैं।

ब्रायोफाइट को लिवरवर्ट और मॉस में बांटा गया है।

3.2.1 लिवरवर्ट (Liverworts)

ये प्रायः नमी और छायादार स्थानों पर उगते हैं। इनकी पादपकाय थैलासाभ (thalloid) होती है। अलैंगिक जनन विशिष्ट संरचना जेमा कप (gemma cups) में मौजूद हरी, बहुकोशिक अलैंगिक कलियों, जेमा (gemmae), द्वारा होता है। ये अपने पैतृक पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाती हैं।

- उदाहरण: मार्केंशिया (Marchantia)।

3.2.2 मॉस (Mosses)

मॉस के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद् होती है, जिसकी दो अवस्थाएँ होती हैं। पहली अवस्था स्पोर से बनी प्रोटोनमा (protonema) है, जो विसर्पी और तंतुमय होती है। दूसरी अवस्था पत्तीदार होती है, जिसमें एक सीधा तना होता है, जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियाँ लगी होती हैं।

- उदाहरण: फ्यूनेरिया (Funaria), पॉलीट्राइकम (Polytrichum) और स्फेगनम (Sphagnum)।

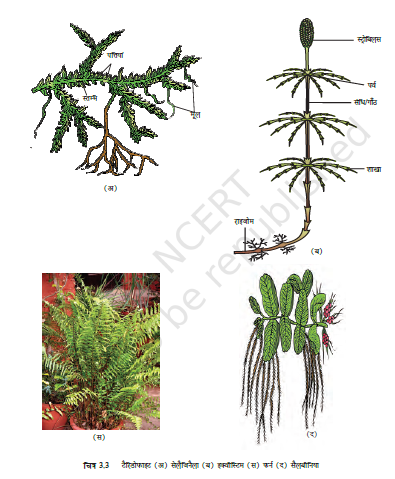

3.3 टेरिडोफाइट (Pteridophytes)

टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। इसके अंतर्गत हॉर्सटेल (horsetails) और फर्न (ferns) आते हैं। ये विकास की दृष्टि से स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं, जिनमें संवहन ऊतक (vascular tissues) – जाइलम (xylem) और फ्लोएम (phloem) होते हैं।

टेरिडोफाइट में मुख्य पादपकाय बीजाणु-उद्भिद् (sporophyte) है, जिसमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियाँ होती हैं। इन अंगों में सुविकसित संवहन ऊतक होते हैं। बीजाणु-उद्भिद् में बीजाणुधनी (sporangia) होती हैं, जो पत्ती जैसी संरचनाओं (बीजाणुपर्ण) पर लगी रहती हैं।

- समबीजाणुक (Homosporous): जब पौधे में एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं।

- विषमबीजाणु (Heterosporous): जब दो प्रकार के बीजाणु (बड़े-बृहद् और छोटे-लघु) बनते हैं।

- उदाहरण: सिलाजिनेला (Selaginella), साल्वीनिया (Salvinia)।

बीजाणु अंकुरित होकर एक अस्पष्ट, छोटा, बहुकोशिक, प्रकाशसंश्लेषी युग्मकोद्भिद् बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस (prothallus) कहते हैं। निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन के बाद, युग्मनज से बहुकोशिक बीजाणु-उद्भिद् विकसित होता है। विषमबीजाणुता की घटना बीजी प्रकृति (seed habit) की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, क्योंकि इसमें मादा युग्मकोद्भिद् अपनी आवश्यकताओं के लिए पैतृक बीजाणु-उद्भिद् से जुड़ा रहता है।

टेरिडोफाइट के चार वर्ग हैं:

- साइलोप्सिडा (Psilopsida): उदाहरण – साइलोटम (Psilotum)।

- लाइकोप्सिडा (Lycopsida): उदाहरण – सिलाजिनेला (Selaginella), लाइकोपोडियम (Lycopodium)।

- स्पीनोप्सिडा (Sphenopsida): उदाहरण – इक्वीसिटम (Equisetum)।

- टीरोप्सिडा (Pteropsida): उदाहरण – ड्रायोप्टेरीस (Dryopteris), टेरिस (Pteris), एडिएंटम (Adiantum)।

3.4 जिम्नोस्पर्म (Gymnosperms)

जिम्नोस्पर्म (Gymnos – अनावृत, Sperm – बीज) ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड (ovules) अंडाशय भित्ति (ovary wall) से ढके नहीं होते। निषेचन से पहले और बाद में भी बीज अनावृत (naked) रहते हैं, इसलिए इन्हें अनावृतबीजी (naked seeded) पौधे कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम से ऊँचे वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं। सिकोइया (Sequoia) जिम्नोस्पर्म का सबसे ऊँचा वृक्ष है।

जिम्नोस्पर्म विषमबीजाणु होते हैं, जो लघुबीजाणु (microspores) और गुरुबीजाणु (megaspores) बनाते हैं।

- लघुबीजाणुधनी (Microsporangia): लघुबीजाणुपर्ण (microsporophyll) पर होती हैं और नर शंकु (male cone) बनाती हैं। लघुबीजाणु से परागकण (pollen grains) विकसित होते हैं।

- गुरुबीजाणुधनी (Megasporangia): गुरुबीजाणुपर्ण (megasporophyll) पर होती हैं और मादा शंकु (female cone) बनाती हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से चार गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से एक मादा युग्मकोद्भिद् में विकसित होता है।

परागकण हवा द्वारा गुरु बीजाणुपर्ण पर स्थित बीजांड तक ले जाए जाते हैं। परागकण से एक पराग नली (pollen tube) बनती है, जिसमें नर युग्मक होता है। यह पराग नली स्त्रीधनी की ओर जाती है और शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज (zygote) बनता है, जिससे भ्रूण (embryo) और बीजांड से बीज विकसित होते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते।

- उदाहरण: पाइनस (Pinus), साइकस (Cycas) और सीड्रस (Cedrus)।

3.5 एंजियोस्पर्म (Angiosperms)

एंजियोस्पर्म को पुष्पी पादप (flowering plants) भी कहते हैं। इनमें परागकण और बीजांड विशिष्ट रचना, पुष्प (flower), में विकसित होते हैं। एंजियोस्पर्म में बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। इनका विस्तार सूक्ष्मदर्शी जीवों वुल्फिया (Wolffia) से लेकर सबसे ऊँचे वृक्ष यूकेलिप्टस (Eucalyptus) तक है। इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं।

एंजियोस्पर्म को दो वर्गों में बांटा गया है:

- द्विबीजपत्री (Dicotyledons): जिनके बीजों में दो बीजपत्र होते हैं।

- एकबीजपत्री (Monocotyledons): जिनके बीजों में एक बीजपत्र होता है।

सारांश (Summary)

- शैवाल: क्लोरोफिल युक्त, सरल, स्वपोषी जलीय जीव। तीन वर्ग – क्लोरोफाइसी (हरा), फियोफाइसी (भूरा), रोडोफाइसी (लाल)।

- ब्रायोफाइट: पादप जगत के जलस्थलचर। मुख्य पादपकाय युग्मकोद्भिद्। लैंगिक जनन के लिए पानी पर निर्भर।

- टेरिडोफाइट: पहले संवहन ऊतक वाले स्थलीय पौधे। मुख्य पादपकाय बीजाणु-उद्भिद्।

- जिम्नोस्पर्म: अनावृत बीजी पौधे। बीज अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते।

- एंजियोस्पर्म: पुष्पी पादप। बीज फलों के भीतर होते हैं। पादप जगत का सबसे बड़ा और सबसे विकसित वर्ग।

प्रश्नों के उत्तर FAQs on MP Board Class 11th Biology Plant Kingdom

1. शैवाल के वर्गीकरण का क्या आधार है?

शैवाल के वर्गीकरण का मुख्य आधार उनके अंदर पाए जाने वाले वर्णक (pigments) का प्रकार, भोजन संग्रह का प्रकार और कशाभिकों (flagella) की संख्या और स्थिति है। इन विशेषताओं के आधार पर शैवाल को तीन मुख्य वर्गों में बांटा गया है:

- क्लोरोफाइसी (Chlorophyceae): इनमें क्लोरोफिल ‘a’ और ‘b’ होते हैं।

- फियोफाइसी (Phaeophyceae): इनमें क्लोरोफिल ‘a’ और ‘c’, कैरोटीनॉइड्स और फ्यूकोजैंथिन होते हैं।

- रोडोफाइसी (Rhodophyceae): इनमें क्लोरोफिल ‘a’ और ‘d’ और फाइकोएरिथ्रिन होते हैं।

2. लिवरवर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के जीवन-चक्र में कहाँ और कब निम्नीकरण विभाजन होता है?

निम्नीकरण विभाजन (अर्धसूत्री विभाजन या meiosis) तब होता है जब एक द्विगुणित (diploid) कोशिका से अगुणित (haploid) संरचनाएं बनती हैं।

- लिवरवर्ट और मॉस (ब्रायोफाइट): इनमें बीजाणु-उद्भिद् (sporophyte) के कैप्सूल में बीजाणु (spores) बनते समय होता है।

- फर्न (टेरिडोफाइट): बीजाणुधनी (sporangia) में बीजाणु मातृ कोशिका में बीजाणु बनते समय होता है।

- जिम्नोस्पर्म: लघुबीजाणु मातृ कोशिका और गुरुबीजाणु मातृ कोशिका में बीजाणु बनते समय होता है।

- एंजियोस्पर्म: पराग मातृ कोशिका (pollen mother cell) में लघुबीजाणु बनते समय और गुरुबीजाणु मातृ कोशिका में गुरुबीजाणु बनते समय होता है।

3. पौधे के तीन वर्गों के नाम लिखो, जिनमें स्त्रीधनी होती है। इनमें से किसी एक के जीवन-चक्र का संक्षिप्त वर्णन करो।

वे तीन वर्ग जिनमें स्त्रीधनी (archegonium) होती है, वे हैं:

- ब्रायोफाइट (Bryophytes)

- टेरिडोफाइट (Pteridophytes)

- जिम्नोस्पर्म (Gymnosperms)

ब्रायोफाइट के जीवन-चक्र का संक्षिप्त वर्णन:

ब्रायोफाइट का मुख्य पौधा अगुणित (haploid) होता है, जिसे युग्मकोद्भिद् (gametophyte) कहते हैं। इस पर नर लैंगिक अंग (पुंधनी) और मादा लैंगिक अंग (स्त्रीधनी) विकसित होते हैं। पुंधनी से नर युग्मक (पुमंग) और स्त्रीधनी से अंड बनता है। निषेचन के लिए पानी आवश्यक है, जहाँ पुमंग पानी में तैरकर स्त्रीधनी तक पहुँचते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज (zygote) बनता है। युग्मनज से एक बहुकोशिकीय, द्विगुणित (diploid) बीजाणु-उद्भिद् (sporophyte) विकसित होता है, जो युग्मकोद्भिद् पर आश्रित होता है। बीजाणु-उद्भिद् के कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर नए युग्मकोद्भिद् को जन्म देते हैं।

4. निम्नलिखित की सूत्रगुणता बताओः मॉस के प्रथम तंतुक कोशिका; द्विबीजपत्री के प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक, मॉस की पत्तियों की कोशिका; फर्न के प्रोथैलस की कोशिकाएं, मार्केंशिया की जेमा कोशिका; एकबीजपत्री की मेरिस्टेम कोशिका, लिवरवर्ट के अंडाशय तथा फर्न के युग्मनज।

- मॉस की प्रथम तंतुक कोशिका: अगुणित (haploid, n)

- द्विबीजपत्री के प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक: त्रिगुणित (triploid, 3n)

- मॉस की पत्तियों की कोशिका: अगुणित (haploid, n)

- फर्न के प्रोथैलस की कोशिकाएं: अगुणित (haploid, n)

- मार्केंशिया की जेमा कोशिका: अगुणित (haploid, n)

- एकबीजपत्री की मेरिस्टेम कोशिका: द्विगुणित (diploid, 2n)

- लिवरवर्ट के अंडाशय: अगुणित (haploid, n)

- फर्न के युग्मनज: द्विगुणित (diploid, 2n)

5. शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्त्व पर टिप्पणी लिखो।

शैवाल का आर्थिक महत्त्व:

शैवाल पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग आधा हिस्सा करते हैं और जलीय खाद्य श्रृंखलाओं (food chains) के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। कुछ समुद्री शैवाल, जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया और सरगासम, भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्मजीव संवर्धन (microbial culture) और आइसक्रीम बनाने में होता है। क्लोरेला और स्प्रिुलिना जैसे एककोशिकीय शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इनका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं।

जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्त्व:

जिम्नोस्पर्म कई तरह से उपयोगी हैं। इनकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर और निर्माण कार्यों में होता है। चीड़ (pine) और देवदार (cedar) जैसे पेड़ों से प्राप्त लकड़ी इमारती लकड़ी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनसे कागज और रेज़िन भी प्राप्त होता है। कुछ जिम्नोस्पर्म, जैसे साइकस (Cycas), का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। इनके बीज, जैसे पाइनस के बीज, खाने योग्य होते हैं।

6. जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग-अलग क्यों हैं?

जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, लेकिन उनके वर्गीकरण में मुख्य अंतर निम्नलिखित कारणों से है:

- बीज की स्थिति: जिम्नोस्पर्म में बीज अनावृत (naked) होते हैं, यानी वे किसी अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते। जबकि एंजियोस्पर्म में बीज फलों के भीतर बंद होते हैं।

- पुष्प: एंजियोस्पर्म में फूल (flower) होते हैं, जो परागण और निषेचन के लिए विशिष्ट संरचनाएं हैं। जिम्नोस्पर्म में पुष्प नहीं होते, बल्कि शंकु (cones) होते हैं।

- दोहरा निषेचन: एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन (double fertilization) होता है, जो जिम्नोस्पर्म में नहीं होता।

- संवहन ऊतक: एंजियोस्पर्म में जाइलम में वाहिकाएँ (vessels) होती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में वाहिकाओं का अभाव होता है (अपवाद: नीटम)।

7. विषम बीजाणुता क्या है? इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। इसके दो उदाहरण दो।

विषम बीजाणुता (Heterospory):

यह वह स्थिति है जिसमें पौधे दो अलग-अलग प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं – बड़े आकार के गुरुबीजाणु (megaspores) और छोटे आकार के लघुबीजाणु (microspores)।

सार्थकता:

विषम बीजाणुता को बीजी प्रकृति (seed habit) के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसमें मादा युग्मकोद्भिद् (gametophyte) गुरुबीजाणुधनी के भीतर ही विकसित होता है और अपने पोषण के लिए पैतृक बीजाणु-उद्भिद् (sporophyte) पर निर्भर रहता है। मादा युग्मकोद्भिद् के अंदर ही निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है, जिससे नवजात पौधा बनता है। यह स्थलीय जीवन के अनुकूलन में सहायक है।

दो उदाहरण:

- सिलाजिनेला (Selaginella)

- साल्वीनिया (Salvinia)

8. उदाहरण सहित निम्नलिखित शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन करोः

(i) प्रथम तंतुक (Protonema): यह मॉस के जीवन-चक्र की पहली अवस्था है, जो बीजाणु के अंकुरण से बनती है। यह विसर्पी, हरा, शाखित और तंतुमय होता है। उदाहरण: फ्यूनेरिया का प्रथम तंतुक।

(ii) पुंधनी (Antheridium): यह नर लैंगिक अंग है, जो बहुकोशिकीय होता है और द्वि-कशाभिक पुमंग (antherozoids) उत्पन्न करता है। यह ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। उदाहरण: मार्केंशिया की पुंधनी।

(iii) स्त्रीधनी (Archegonium): यह मादा लैंगिक अंग है, जो बहुकोशिकीय होता है और फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड (egg) होता है। यह ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। उदाहरण: फ्यूनेरिया की स्त्रीधनी।

(iv) द्विगुणितक (Diplontic): यह जीवन-चक्र का वह पैटर्न है जिसमें मुख्य पादपकाय द्विगुणित (2n) होती है, और अगुणित अवस्था केवल युग्मकों तक ही सीमित होती है। उदाहरण: एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म।

(v) बीजाणुपर्ण (Sporophyll): यह पत्ती जैसी संरचना है जिस पर बीजाणुधनी (sporangia) लगी होती है। ये शंकु (cones) में संगठित हो सकते हैं। उदाहरण: फर्न का बीजाणुपर्ण।

(vi) समयुग्मकी (Isogamous): यह लैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें दो संलयन करने वाले युग्मक आकार और रूप में समान होते हैं। ये कशाभिक युक्त या कशाभिक विहीन हो सकते हैं। उदाहरण: यूलोथ्रिक्स (कशाभिक युक्त) और स्पाइरोगायरा (कशाभिक विहीन)।

9. निम्नलिखित में अंतर करोः

| विशेषता | लाल शैवाल (रोडोफाइसी) | भूरे शैवाल (फियोफाइसी) |

|---|---|---|

| मुख्य वर्णक | आर-फाइकोएरिथ्रिन | फ्यूकोजैंथिन |

| भोजन संचय | फ्लोरिडियन स्टार्च | लैमिनेरिन, मैनीटोल |

| आवास | मुख्यतः गर्म समुद्री जल | मुख्यतः समुद्री आवास |

| कशाभिक | अनुपस्थित (अचल युग्मक) | दो असमान पार्श्वीय कशाभिक |

(ii) लिवरवर्ट तथा मॉस में अंतर

| विशेषता | लिवरवर्ट | मॉस |

|---|---|---|

| पादपकाय | थैलासाभ और पृष्ठाधर | सीधी, पत्तीदार संरचना |

| मूलाभ | एककोशिक | बहुकोशिक और शाखित |

| जीवन-चक्र | बीजाणु-उद्भिद् कम विकसित | बीजाणु-उद्भिद् अधिक विकसित |

| अलैंगिक जनन | जेमा कप द्वारा | विखंडन और मुकुलन द्वारा |

(iii) विषम बीजाणुक तथा सम बीजाणुक टेरिडोफाइट में अंतर

| विशेषता | विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट | सम बीजाणुक टेरिडोफाइट |

|---|---|---|

| बीजाणु | दो प्रकार के (लघु और गुरु बीजाणु) | एक ही प्रकार के बीजाणु |

| युग्मकोद्भिद् | नर और मादा युग्मकोद्भिद् अलग-अलग | उभयलिंगी युग्मकोद्भिद् |

| सार्थकता | बीजी प्रकृति की ओर अग्रसर | बीजी प्रकृति का अभाव |

| उदाहरण | सिलाजिनेला, साल्वीनिया | लाइकोपोडियम, एडिएंटम |

10. स्तंभ I में दिए गए पादपों की स्तंभ II में दिए गए पादप वर्गों से मिलान करो।

- क्लैमाइडोमोनॉस: शैवाल

- साइकस: जिम्नोस्पर्म

- सिलैंजिनेला: टेरिडोफाइट

- स्फेगनम: मॉस

11. जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन करो।

जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षण निम्नलिखित हैं:

- अनावृत बीज: इनमें बीज अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते और निषेचन के बाद भी खुले रहते हैं।

- मुख्य पादपकाय: इनकी मुख्य पादपकाय बीजाणु-उद्भिद् (sporophyte) होती है, जो द्विगुणित होती है।

- जड़ें: इनकी जड़ें प्रायः मूसला जड़ (tap root) होती हैं।

- तने: तने या तो अशाखीय (जैसे साइकस) या शाखित (जैसे पाइनस) होते हैं।

- पत्तियाँ: पत्तियाँ साधारण या संयुक्त हो सकती हैं। ये तापमान, नमी और हवा को सहन कर सकती हैं। शंकुधारी पौधों में पत्तियाँ सुई की तरह होती हैं, जिनकी क्यूटिकल मोटी होती है और रंध्र गर्त (sunk stomata) में होते हैं।

- विषमबीजाणु: ये दो प्रकार के बीजाणु (लघुबीजाणु और गुरुबीजाणु) उत्पन्न करते हैं।

- शंकु: नर और मादा प्रजनन संरचनाएं शंकु के रूप में होती हैं। नर शंकु लघुबीजाणुपर्ण से और मादा शंकु गुरुबीजाणुपर्ण से बनता है।

- निषेचन: परागकण हवा द्वारा गुरुबीजाणुपर्ण तक ले जाए जाते हैं, जहां वे पराग नली बनाते हैं और निषेचन होता है। दोहरा निषेचन नहीं होता है।